Origine et histoire de l'Église Saint-Généroux

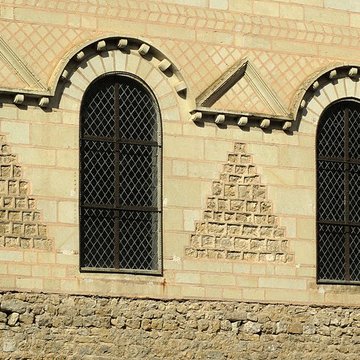

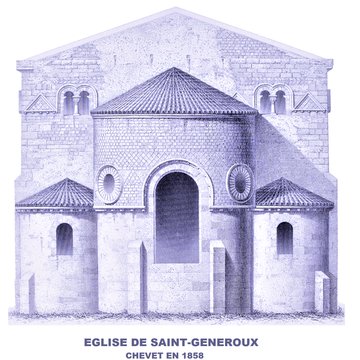

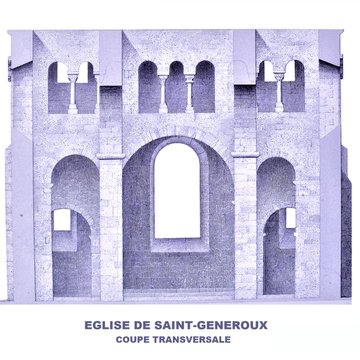

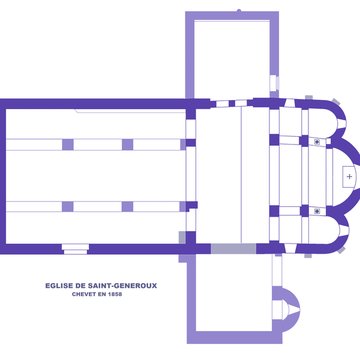

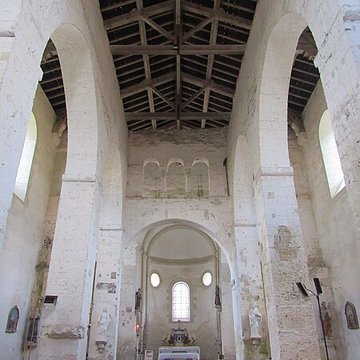

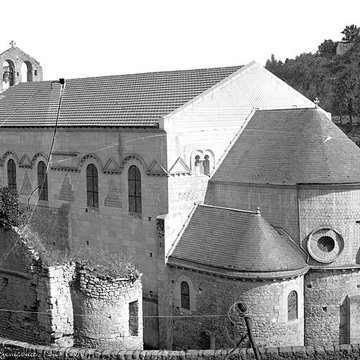

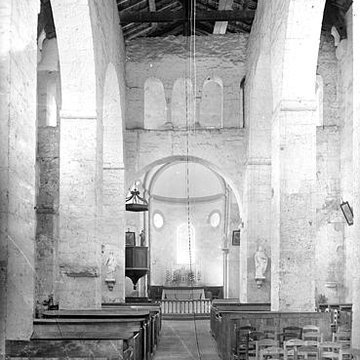

L'église Saint-Généroux, située dans la commune du même nom (Deux-Sèvres), est l'ancienne église d'un prieuré dépendant de l'abbaye Saint-Jouin de Marnes et est devenue église paroissiale à la Révolution. Ses caractéristiques préromanes en font l'une des plus anciennes églises du Poitou; elle est classée monument historique depuis 1846. Bâtie entre deux collines, à une centaine de mètres à l'est du pont sur le Thouet, elle occupe le centre du bourg. Le cadastre napoléonien de 1826 montre encore deux croisillons de transept, dont celui du sud pourvu d'une absidiole orientée, ainsi qu'une construction en appentis devant la porte d'entrée de la façade sud. La tradition rapporte qu'un religieux de l'abbaye Saint-Jouin se serait retiré à Saint-Généroux, où un prieuré aurait été fondé au Ve ou VIe siècle. L'édifice est resté presque complet avant sa restauration, ce qui a attiré l'attention des archéologues du XIXe siècle; Prosper Mérimée l'a visité en 1840 et des auteurs comme Arcisse de Caumont, Jules Gailhabaud, Jules Quicherat et Alfred Ramé l'ont citée et gravée. Sa datation demeure controversée et des analogies sont faites avec des églises de la vallée de la Loire, notamment la collégiale Saint-Mexme de Chinon (construite entre 1025 et 1050) et l'église de Cravant-les-Côteaux. Le plan primitif semble comporter une nef unique assez large, charpentée et éclairée de chaque côté par quatre fenêtres, un transept non débordant avec deux baies à chaque extrémité, un chœur droit voûté en berceau par des arcs doubleaux et une abside en cul-de-four. Lors d'autres campagnes, la nef a été subdivisée en un vaisseau central et deux collatéraux par deux files de trois arcades retombant sur des piles carrées, et des croisillons de transept bas débordants ont été ajoutés; il est possible que les absides latérales flanquant l'abside principale soient postérieures. Le mur transversal ou arc triomphal séparant la nef du chœur est particulièrement remarquable : il est percé de trois grandes arcades — l'arcature centrale étant la plus large — et surmonté de trois baies formées chacune de trois arcs retombant sur des piédroits rectangulaires, au centre sur deux colonnettes à chapiteaux sculptés. Ce mur présente des éléments étrangers à la région qui ont été rapprochés de l'architecture asturienne des IXe-XIe siècles ; on y voit aussi une disposition comparable à une salle rectangulaire couverte d'une charpente située entre chœur et nef, ainsi qu'une succession d'arcades qui évoque le mur triomphal de l'église Sainte-Christine de Lena. La décoration des murs gouttereaux associe fenêtres en plein cintre et cadres composés de triangles ou de rectangles de petit appareil, de cordons de billettes contournant les cintres et de triangles de moulures se détachant sur un fond d'appareil réticulé. La fenêtre axiale de l'abside est elle aussi soulignée par un cordon de billettes et surmontée d'un petit appareil régulier interrompu par des assises d'appareil réticulé ou en arête de poisson. Ces motifs décoratifs rappellent fortement ceux de l'église de Cravant-les-Côteaux, peut-être de la même époque ou du même atelier. Parmi les éléments remarquables figurent la façade sud, le chevet et l'angle sud-est.