Origine et histoire de la Basilique Notre Dame

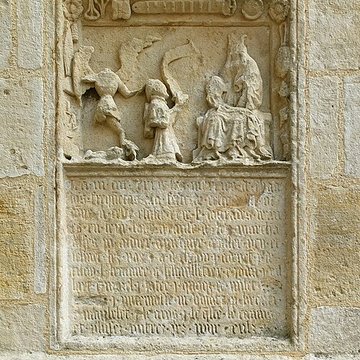

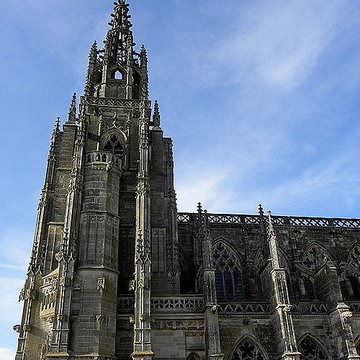

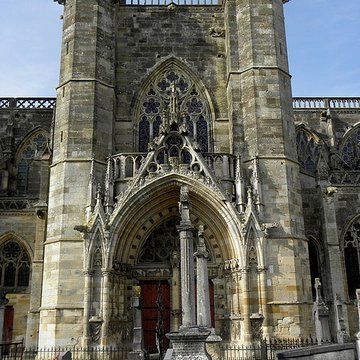

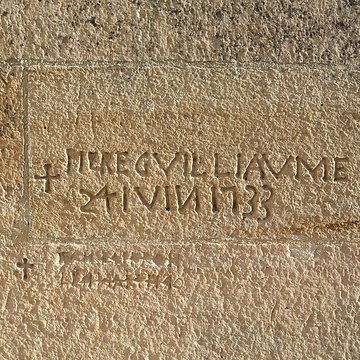

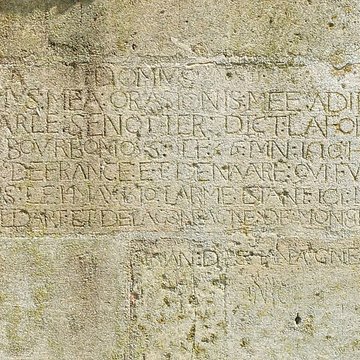

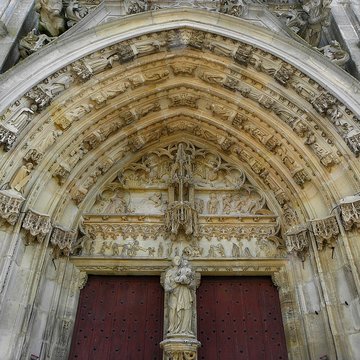

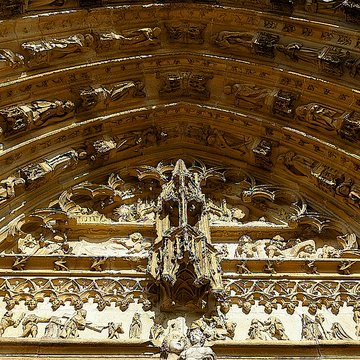

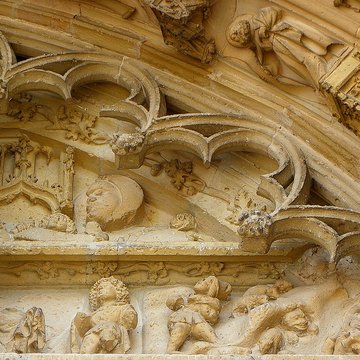

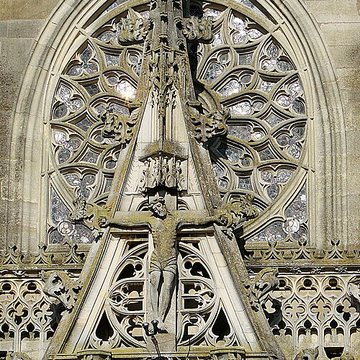

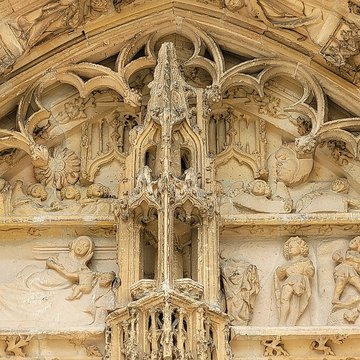

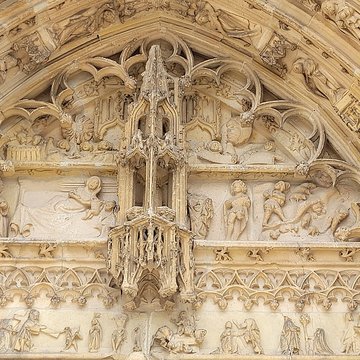

La basilique Notre-Dame de L'Épine se situe dans le petit village de L'Épine, dans la Marne, près de Châlons-en-Champagne en direction de Verdun, et constitue un chef-d'œuvre du style gothique flamboyant. L'existence d'une chapelle Notre-Dame de L'Épine est attestée au début du XIIIe siècle. À partir de 1405, le site devient un important lieu de pèlerinage en Champagne et au-delà, ce qui entraîne la construction de l'église actuelle à partir de 1406, travaux qui se poursuivent jusqu'en 1527. L'édifice, élevé au rang de basilique en 1914, doit son nom à la dévotion envers une statue de la Vierge portant l'Enfant; selon une légende du XVIIe siècle, cette statue aurait été trouvée dans un buisson d'épines enflammé. D'imposantes dimensions proches de celles d'une cathédrale et un riche décor sculpté caractérisent le bâtiment. La façade, probablement inspirée de celle de la cathédrale de Toul, présente trois portails et deux flèches; la flèche droite mesure 55 mètres, tandis que la flèche gauche, arasée en 1798 pour l'installation d'un télégraphe Chappe, a été reconstruite en 1868. De nombreuses gargouilles ornent les façades. À l'intérieur, on remarque un jubé de la fin du XVe siècle dont l'arcade droite abrite la statue qui a suscité la renommée du lieu. La basilique a été classée monument historique en 1840 et inscrite en 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Le pèlerinage est à l'origine de la construction de cette église; la statue vénérée est conservée et une réplique est exposée dans la basilique. L'Épine est lieu de dévotion depuis le Moyen Âge, avec de grandes périodes de ferveur au XVe siècle, au XVIIe siècle et un renouveau au XIXe siècle, surtout après la guerre franco-prussienne. Aujourd'hui, les deux principales célébrations sont le rassemblement diocésain au mois de mai et la fête patronale de l'Assomption. Le mobilier de la basilique comprend des statues — notamment une Vierge vénérée datée vers 1300, une Vierge assise du XVe siècle et un saint Jacques en bois du XVIe siècle — ainsi qu'une remarquable Mise au tombeau de l'école troyenne du début du XVIe siècle. On y trouve des autels datés de 1542, une poutre de gloire du XVIe siècle et une tribune avec buffet d'orgues du XVIe siècle ornée de huit apôtres et de sept dieux païens, avec des inscriptions ajoutées en 1825 par l'abbé Brisson. L'orgue de chœur de la maison Merklin a été installé en 1889 et les vitraux datent des XIXe et XXe siècles, réalisés notamment par les maisons Champigneulle et Lorin. En 2008, la basilique a reçu un nouveau mobilier liturgique en laiton — un autel, un ambon et un ensemble de trois chandeliers — conçu par le sculpteur Jacques Dieudonné. La basilique a frappé l'imagination des voyageurs et inspiré des écrivains tels que Victor Hugo, Alexandre Dumas, Joris-Karl Huysmans, Paul Claudel et Paul Fort. Loeiz Herrieu la décrit dans son journal de guerre en soulignant la profusion sculptée, évoquant « fleurs de pierres de tous côtés, de haut en bas » et voyant dans cet ensemble le témoignage d'une foi passée. L'édifice apparaît également en fiction, mis en scène comme commanderie templière dans le roman Nephilim : Le Chant de la terre de David et Isabelle Collet. Un timbre vertical représentant la basilique, dessiné et gravé par Yves Beaujard et d'une valeur faciale de 0,50 euro, a été mis en vente le 23 juin 2003 ; selon le site phil-ouest.com, 4 457 827 exemplaires en ont été vendus.