Origine et histoire de l'Abbaye de Trois-Fontaines

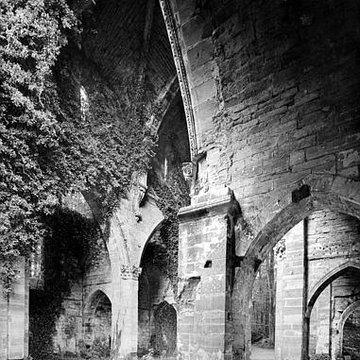

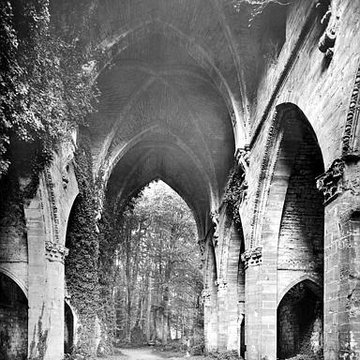

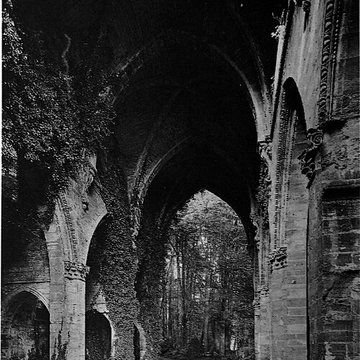

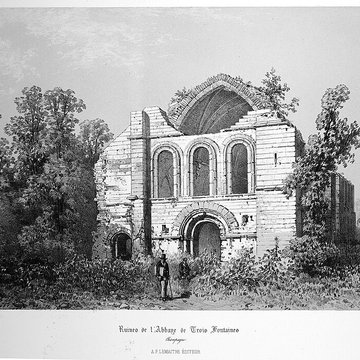

L'abbaye cistercienne de Trois-Fontaines, située dans la commune de Trois-Fontaines-l'Abbaye dans la Marne, fut fondée en 1118 dans le diocèse de Châlons-en-Champagne comme première fille de Clairvaux sous l'abbatiat de saint Bernard. Guillaume de Champeaux, évêque de Châlons, obtint de Hugues de Vitry un domaine dans la forêt de Luiz pour y établir une communauté cistercienne, et d'autres propriétaires firent ensuite des donations de terres. Le 10 octobre 1118 l'abbé Roger et quelques moines envoyés par saint Bernard quittèrent Clairvaux pour s'installer dans une clairière et fonder l'abbaye. Les dons successifs permirent aux moines de développer un vaste domaine et de créer de nombreuses granges, notamment à Villiers-en-Lieu, Vitry-en-Perthois, Wassy, Vic-sur-Seille, Saint-Dizier et Gueux près de Reims. Ils reçurent les forges de Wassy en 1171 avec le droit de prélever le bois nécessaire, exploitèrent les salines de Vic-sur-Seille en 1197 et acquirent le moulin de Frignicourt en 1237, combinant ainsi activités agricoles, industrielles et minières. Trois-Fontaines fut à son tour la mère de plusieurs fondations cisterciennes, parmi lesquelles Lachalade, Notre-Dame d'Orval, Hautefontaine, Cheminon, Monthiers-en-Argonne, Chatillon, Szentgotthárd, Pétervárad et Bélakút. Un de ses moines, Aubry, rédigea des chroniques couvrant l'histoire du monde jusqu'en 1241. Les religieux élevèrent d'abord une église en bois, rapidement remplacée par une construction en pierre dont les fouilles de 1963 ont montré l'existence et le plan « bernardin » inspiré de Clairvaux. La nef comportait des berceaux transversaux semblables à ceux de l'abbatiale de Fontenay, et l'ensemble paraît avoir été réalisé peu après Clairvaux, au cours du XIIe siècle. Il ne reste guère de traces des autres bâtiments conventuels médiévaux. Isolée dans la forêt et éloignée des grandes voies, l'abbaye conserva une relative intégrité au fil des siècles ; la pratique de la commende ne causa pas de destructions immédiates, le premier abbé commendataire connu étant Louis de Lorraine-Guise. Un incendie détruisit une partie des bâtiments en 1703 ; le cloître et le dortoir furent reconstruits à partir de 1716 après un accord entre les moines et l'abbé commendataire Henri Thiard de Bissy, et le portail d'entrée porte la date de 1741. Les bâtiments de la basse-cour et les écuries, incendiés par des hussards en 1711, furent relevés entre 1717 et 1741. Dès 1777 l'église servit également de lieu paroissial ; en 1785 on décida d'en modifier la configuration en supprimant le transept et le chœur, en construisant une nouvelle abside semi-circulaire par l'architecte Pierret de Wassy, et la décoration intérieure fut reprise sous la direction de l'architecte Joyeux entre 1786 et 1789. Malgré treize moines encore présents en 1791, l'abbaye fut vendue comme bien national en 1794 ; le nouveau propriétaire renonça au paiement et la cèda à M. Bourdon de Saint-Dizier qui fit vendre les matériaux, laissant les bâtiments dépouillés. Une gravure anglaise vers 1805 montre l'abbaye vidée de son mobilier et, en 1825, il ne restait plus que trois travées voûtées sur les huit de la nef originelle. Une famille de Saint-Dizier acquit ensuite la propriété et interrompit la destruction, mais l'église resta abandonnée, et une maison fut aménagée dans les anciens bâtiments en 1840. L'abbaye a été classée monument historique en 1944. Sur le plan architectural, la première construction en pierre du XIIe siècle présente des vestiges romans ; l'église, de plan cistercien inspiré de Clairvaux II, avait un plan en croix latine d'environ 70 m de longueur, un transept d'environ 40 m de long sur 12 m de large et un chevet rectangulaire de 6,50 m sur 6 m. La nef comprenait huit travées, chaque bras du transept comportait trois chapelles rectangulaires à l'est, et les croisées d'ogives sont d'origine bien que la forme des nervures ait été modifiée au XVIIIe siècle ; les bas-côtés portent des berceaux transversaux au voûtement très aigu. L'ensemble conventuel fut partiellement reconstruit au XVIIIe siècle dans un style classique aux accents baroques ; un portail monumental ouvre sur une cour fermée par deux hauts pavillons, tandis que l'église romane fut conservée mais redécorée et que ses arcs et ogives furent resculptés. Après la Révolution, l'abbaye fut en partie démolie ; subsistent le portail occidental et la nef voûtée sans toitures, des pans d'arcades gisent à terre et l'abside a disparu, formant un site au caractère romantique. Le domaine est aujourd'hui privé mais mis en valeur par une association qui l'ouvre au public ; le vaste parc conserve un bassin, des statues allégoriques et des arbres imposants, et le village de Trois-Fontaines-l'Abbaye s'est développé autour du monastère. Un lutrin en marbre provenant de l'abbaye se trouve à l'église Saint-Nicolas de Cheminon, et un musée du vélo réunissant 200 pièces est installé dans l'abbaye et ouvert les dimanches d'été. Sur le plan de la filiation, Trois-Fontaines est fille de Clairvaux et mère des abbayes précédemment citées.