Origine et histoire de l'Église Saint-Georges

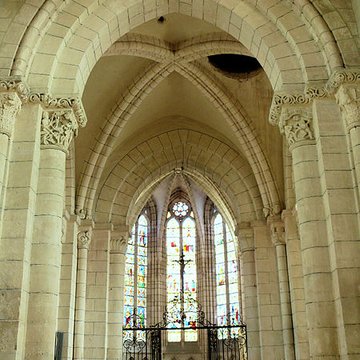

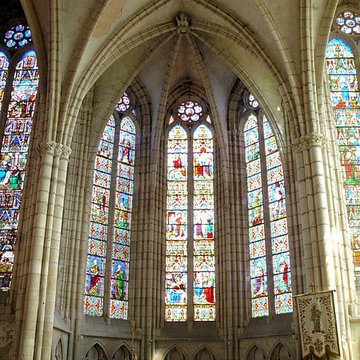

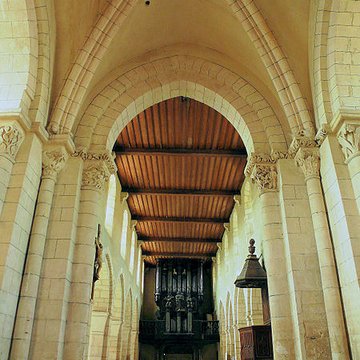

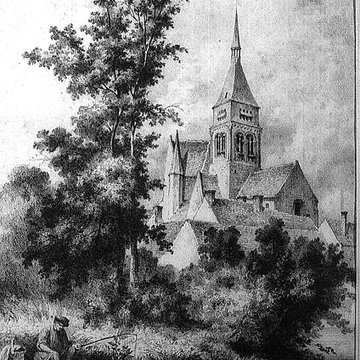

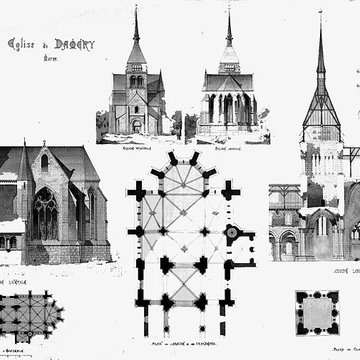

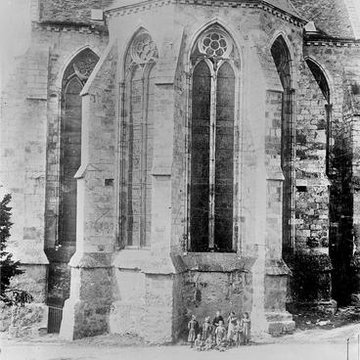

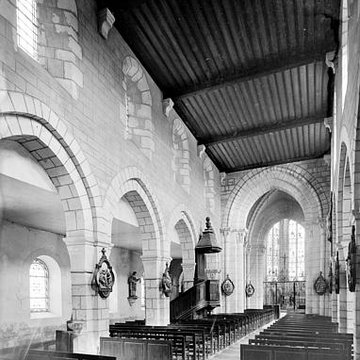

L'église Saint-Georges est un édifice catholique situé à Damery, dans la Marne. Elle a été le siège d'un prieuré entre le XIIe et le XVIe siècle. La terre de Damery faisait partie du domaine royal et, selon un diplôme de 870, la villa de Damery fut donnée aux bénédictins de l'abbaye Saint-Médard de Soissons. Une église existait au début du XIIe siècle : en 1101 un conflit porta sur l'autel, que l'évêque Hugues de Pierrefonds avait offert au chapitre de la cathédrale avant qu'il ne soit restitué à l'abbé Raoul de Saint-Médard. L'église actuelle a été élevée vers 1150-1160 sur d'anciennes fondations dont des vestiges subsistent au soubassement des piliers orientaux de la croisée du transept. De cette période romane proviennent la nef, le portail et une tour carrée percée sur trois façades de deux groupes de baies géminées encadrées par deux grands arcs en plein cintre. Une charte de 1171 mentionne un moine agissant comme prévôt, preuve de la situation priorale du lieu, et en 1219 le prieuré est taxé à 400 livres. En 1185 un accord entre l'évêque de Soissons, Nivelon de Quierzy, et l'abbé de Saint-Médard fixa les modalités de choix du curé, qui devait être accepté par le doyen du chapitre et présenté à l'évêque. Les destructions éventuelles liées aux conflits de 1226 mentionnés dans la Chronique de Saint-Médard ne sont pas précisément connues. Le vocable Saint-Georges apparaît pour la première fois dans un acte daté de 1242. Au XIIIe siècle, les moines de Saint-Médard firent édifier un chœur à trois vaisseaux et un sanctuaire de style gothique ; le chœur et le doublement du transept furent reconstruits vers 1250. Sous le règne de Charles IX l'abbaye dut céder probablement une partie de ses possessions à Damery au prince de Condé en 1563, tout en conservant le fief et ses droits seigneuriaux. L'ensemble fut vendu à Guillaume de Baradat en 1576, qui devint seigneur de Damary peut-être en 1598 ; il fit construire vers 1602 une chapelle seigneuriale contre le portail sud, aujourd'hui sacristie. Malgré quelques incertitudes, il est signalé qu'un nouveau curé, Thibaud de Reux, aurait été installé, même si la présentation du curé à l'abbé de Saint-Médard perdura jusqu'à la Révolution. L'église changea d'attache diocésaine au XIXe siècle : rattachée au diocèse de Meaux en 1813, puis à celui de Reims en 1821 et enfin au diocèse de Châlons-en-Champagne en 1824. Des travaux de maintenance sont signalés en 1801 sur le clocher et la toiture, d'autres interventions en 1838, et en 1846 un rapport évoque le mauvais état général de l'édifice. L'abbé Hippolyte-Benjamin Thibault (1858-1886) entreprit une restauration qui comprit le chœur, la tour du transept et la remise en état de la nef, désormais couverte par un plafond en bois ; les vitraux du chœur furent posés en 1863 et deux autels furent installés dans les bas-côtés, le maître-autel étant consacré en 1882. En 1883 l'autorité préfectorale demanda à la fabrique de participer financièrement aux travaux de restauration et d'ornementation conduits par le curé. L'église Saint-Georges a été classée au titre des monuments historiques le 15 décembre 1911. Elle souffrit relativement peu du bombardement du 4 juillet 1918 et fut restaurée par le Service des Monuments historiques ; les bas-côtés furent refaits entre 1928 et 1935 et, pendant la Seconde Guerre mondiale, les dégâts se limitèrent à quelques vitraux de l'abside et à la grande fenêtre sud.

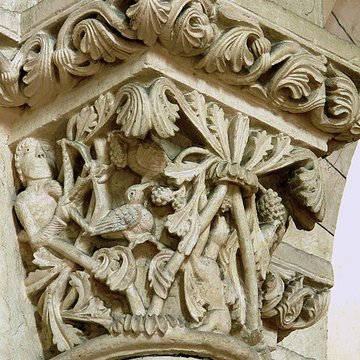

L'édifice se compose de deux ensembles distincts : une nef et un transept romans (vers 1150-1160) et un chœur avec doublement du transept de style gothique (vers 1250). Les chapiteaux des piliers de la nef, proches du transept, sont sculptés : à droite figurent les quatre fleuves du Paradis terrestre, à gauche des scènes de chasse, des têtes grimaçantes et des feuilles d'acanthe. Des clefs de voûte sculptées représentent notamment un prêtre en prière, et une série de têtes humaines et animales orne le linteau sous le toit du clocher.

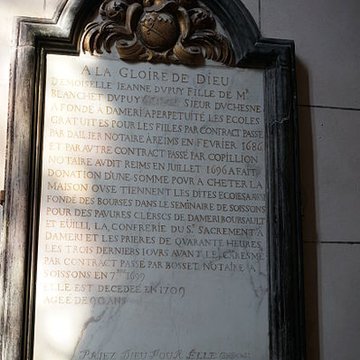

Le mobilier comprend un confessionnal et une chaire d'époque Louis XVI, une grande grille et une grille de communion en fer forgé datées de 1767, ainsi que des fonts baptismaux en pierre du XVIe siècle munis d'un couvercle en cuivre. L'église conserve des tableaux du XVIIIe siècle, parmi lesquels un Martyre de saint Sébastien et une Vierge au Rosaire, ainsi qu'une Vierge à l'Enfant portant l'inscription L. Wateau 1753, œuvre attribuée par la base Palissy à Louis Joseph Watteau ou Watteau de Lille. Les vitraux datent de la seconde moitié du XIXe siècle ; des anges du XVIe siècle ont été remployés dans la rose du tympan de certaines verrières et ces verrières anciennes pourraient avoir été offertes par Guillaume de Baradat en 1598.

Les grandes orgues possèdent un buffet en chêne sculpté de style Régence, installé par le facteur Louis Gordilot en 1792 et provenant d'un couvent détruit de Reims ; Nicolas Augustin Hubert restaura l'instrument en 1842 en le ramenant à deux claviers et en posant des sommiers neufs. Une restauration partielle conduite par Philippe Hartmann en 1986 a notamment installé un dessus de buffet provenant de Poligny, sans que le projet soit mené à son terme. Le buffet d'orgue et la tribune ont été classés au titre des objets monuments historiques le 30 septembre 1911, et la partie instrumentale de l'orgue a été classée le 11 septembre 1978. Le clocher, dont le linteau est orné d'une série de têtes sculptées, est comparé à celui de l'abbaye du Mont-Saint-Michel.