Origine et histoire de l'Église Notre-Dame

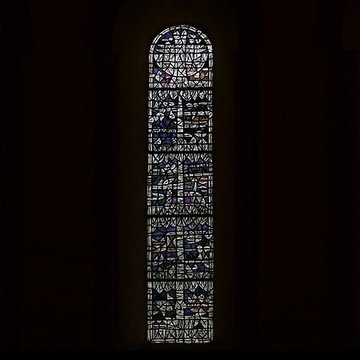

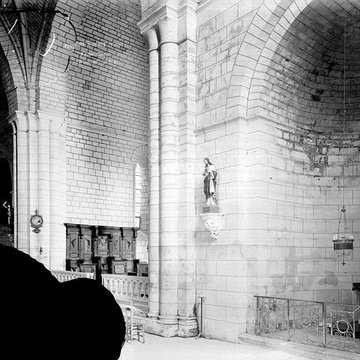

L'église Notre-Dame se trouve à Fontaine-le-Comte, dans la Vienne. Classée monument historique dès la première liste de 1840, elle s'implante à flanc de coteau et son chevet est visible depuis la nationale 11 en arrivant de Poitiers, avec un vallon verdoyant au premier plan. L'abbatiale se franchit en descendant six marches jusqu'à un petit parvis. La haute façade, remaniée au XIIIe siècle, présente une porte en plein cintre ornée de moulures toriques et de chapiteaux à crochets à gauche, ainsi qu'une très grande fenêtre gothique longtemps obstruée. Le chevet comprend une abside en hémicycle flanquée de deux absidioles et épaulée par des contreforts plats. L'édifice est indiqué comme long de 53 m et large de 29 m ; la nef, quant à elle, est décrite comme longue de 55 m. Au nord de l'abbatiale, les bâtiments conventuels se regroupent autour d'un cloître desservi par un passage traversant le rez-de-chaussée du logis abbatial, qui prolonge l'église à l'ouest. Au-dessus de l'entrée, une bretèche à deux mâchicoulis porte l'écusson de l'abbé François Ardillon ; le côté ouest du cloître est fermé par le logis abbatial et un bâtiment probablement destiné à l'infirmerie, tandis que subsistent au nord des éléments de la cuisine et du réfectoire. À l'est, l'actuelle sacristie correspond à une partie de la salle du chapitre jouxtant le transept. À l'entrée de l'abbatiale, un palier dessert deux espaces, dont, à gauche, les fonts baptismaux à cuve octogonale, et permet une vue d'ensemble de l'édifice construit d'un seul jet peu après le départ du fondateur Geoffroy de Loriol pour Bordeaux en 1136. Sept marches supplémentaires conduisent au niveau de la nef. La nef, d'une grande sobriété, est un vaisseau unique sans collatéraux, éclairé par des fenêtres en arc légèrement brisé dont les baies pénétraient primitivement jusqu'aux voûtes ; les chapiteaux ayant porté les doubleaux originels sont nus, affirmant la simplicité de l'architecture. Les vitraux de la nef, décorés d'un réseau de traits bleu clair, datent de 1999 et sont l'œuvre de la maîtresse-verrière Coline Fabre de Tours ; les verrières du transept et du chœur, du même auteur, datent de 1995. La voûte primitive, beaucoup plus haute que la charpente actuelle, a été détruite pendant la guerre de Cent Ans avec la toiture, puis à nouveau au cours des guerres de religion ; l'édifice est plafonné depuis 1790, la voûte ayant été remplacée par une voûte en brique et plâtre dans les années 1825, puis par une voûte en bois en 1988-1989. Le transept, forme répandue en Poitou, présente des bras voûtés en berceau brisé et un carré du transept cantonné de quatre arcs brisés qui encadrent une voûte à huit nervures de style gothique ; les chapiteaux des colonnes engagées couplées sont lisses, sauf au coin sud-ouest où des crochets résultent d'une réfection du XIIIe siècle. Chaque bras du transept comporte une absidiole : le bras nord ouvre sur la sacristie qui fut autrefois la salle capitulaire. Le chœur comprend une travée et une abside semi-circulaire éclairée par sept fenêtres en plein cintre ébrasées, nombre exceptionnel pour une abside cistercienne traditionnelle, et voûtée en cul-de-four brisé, offrant une clarté contrastant avec la relative pénombre de la nef. Le mobilier ancien provient de la réfection de l'abbatiale par les Génovéfains au début du XVIIIe siècle : les stalles, au nombre de sept de part et d'autre du siège de l'abbé, présentent des motifs de rocaille et des miséricordes ornées de feuillages, certaines entourant le siège de l'abbé étant sculptées d'une tête ; ces stalles datent de 1720 et sont classées monument historique depuis 1928, deux d'entre elles ayant été récemment réinstallées après un transfert à Vouneuil-sous-Biard. Contre le mur sud du bras sud du transept se trouve un buffet de sacristie à deux corps daté de 1700-1725, lui aussi classé Monument Historique depuis 1928. Sur l'autel de l'absidiole sud, un tabernacle en bois peint et doré de la fin du XVIIe siècle, provenant de l'abbaye du Pin, côtoie la statue de saint Joseph accompagné de l'Enfant Jésus debout sur un globe étoilé. À droite de l'entrée du chœur se trouve une Vierge à l'Enfant en bois doré et polychrome du XVIIe siècle ; à gauche, un panneau représentant le Christ bénissant, issu de la chaire à prêcher dont la partie basse est restée en place dans la nef, porte encore l'abat-son surmonté d'un ange à la trompette présenté aujourd'hui au début du chœur. La partie basse de la chaire comporte des panneaux figurant les quatre évangélistes et leurs attributs traditionnels : l'homme pour Matthieu, le lion pour Marc, le taureau pour Luc et l'aigle pour Jean.