Période

XIIe siècle, XIIIe siècle

Patrimoine classé

Restes de l'ancienne église : inscription par arrêté du 5 juin 1928 ; Les éléments suivants de l'ancienne abbaye prémontée de Val Chrétien : ailes ouest du cloître, façades et toitures, anciennes granges et porterie datée 1728, ancienne grange médiévale, murs sur la rue de Val Chrétien, logis de l'abbé, façades et toitures et son escalier central, ancien portail (piédroit et porte piétonne qui le jouxte), sols archéologiques de la parcelle A 629, figurant au cadastre section A parcelle 629, tels que délimités sur le plan annexé à l'arrêté : inscription par arrêté du 30 août 2022

Origine et histoire

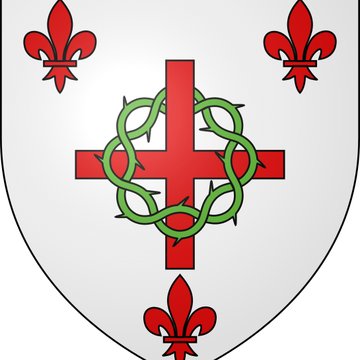

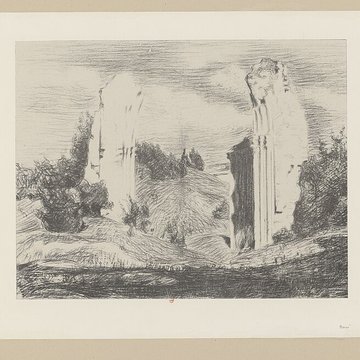

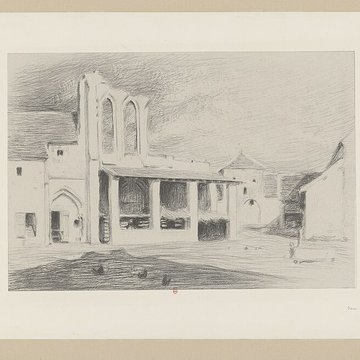

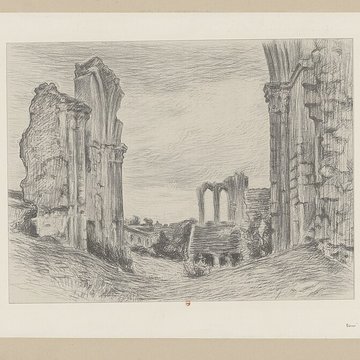

L'abbaye du Val-Chrétien (Vallis Christiana) est une abbaye de chanoines de l'ordre de Prémontré située à Bruyères-sur-Fère (Aisne), sur le bord de l'Ourcq. Elle a été fondée en 1134 par Raoul (ou Rodolphe) de Cramaille et son épouse Gilla (ou Gilsa), qui donnèrent leur fief de Reincourt ; la fondation fut confirmée par Josselin de Vierzy, évêque de Soissons, et par le pape Eugène III. Les premiers chanoines vinrent de l'abbaye Saint-Martin de Laon. En 1142, Thibaud IV de Champagne accorda à l'abbaye des terres et des droits féodaux près de Dormans. Une communauté féminine s'établit d'abord dans l'enclos, mais ces religieuses furent transférées en 1145 pour fonder l'abbaye de Sainte-Croix de Dormans. Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais incendièrent l'abbaye et emmenèrent plusieurs religieux prisonniers ; seul un moine nommé Pierre resta sur place. Après le retour des troubles, Pierre sollicita Pierre Dupont, abbé de Saint-Martin de Laon, pour pourvoir Val-Chrétien en abbé et religieux ; l'abbé élu rappela les frères errants et fit racheter les prisonniers. Le 13 février 1790, l'Assemblée constituante prononça l'abolition des vœux monastiques et la suppression des congrégations ; les moines prêtèrent serment à la constitution civile du clergé et l'abbaye fut fermée. Un inventaire de ses biens fut dressé, puis l'abbaye fut mise en vente comme bien national en 1791 et transformée en ferme. Les vestiges de l'ancienne église ont été inscrits au titre des monuments historiques par arrêté du 5 juin 1928 ; une inscription complémentaire, par arrêté du 30 août 2022, porte sur l'aile ouest du cloître, les anciennes granges et la porterie datée 1728, l'ancienne grange médiévale, les murs donnant sur la rue de Val-Chrétien, le logis de l'abbé et l'ancien portail. Selon Gallia Christiana, la succession des abbés réguliers commence avec Uusus, venu de Saint-Martin de Laon, et se poursuit par une série de titulaires jusqu'au début du XVIe siècle ; comme pour beaucoup de monastères français, la mise en commende s'appliqua au Val-Chrétien à partir du concordat de 1516. Parmi les abbés commendataires se succédèrent des ecclésiastiques puis des laïcs ; on y relève notamment Symphorien Bullioud, Pierre de Foville, Jacques Bayard, François Tallemant, Louis Le Bègue de Majainville, Dominique de Bellon et Jean-François-Ange d'Eymard. D'après l'abbé Pécheur (1859), l'abbaye avait été transformée en ferme et une partie du cloître servait de bergerie ; il jugeait que la reconstruction n'excédait pas le XIIe siècle et estimait que les ruines de l'église étaient les éléments les plus intéressants, avec plusieurs pans de murs, le portail et une partie du bas-côté droit encore debout. Les pierres et les chapiteaux, dit-il, ont conservé une belle conservation et présentent des ornements de feuillage rappelant ceux du sanctuaire et du chœur de l'église d'Oulchy-le-Château. Le trésor de l'abbaye comprenait, parmi d'autres reliques, un crâne attribué à saint Ghislain et un humérus de saint Gilles. Le patrimoine foncier de l'abbaye s'étendait sur des biens situés à Arcy-Sainte-Restitue, à Brasles (domaine de Château-Frileux), à Bruyères (ferme de Corbeny), au Plessier-Huleu (ferme de Martinprez) et à Villeneuve-sur-Fère (ferme de Belle-Fontaine). Les armes de l'abbaye se blasonnent : d'argent à la croix alésée de gueules, accolée d'une couronne d'épine de sinople et accompagnée de trois fleurs de lis du second émail. Parmi les principales sources figurent Gallia Christiana, l'article de l'abbé Pécheur (Bulletin de la Société archéologique, historique et scientifique de Soissons, 1859) et l'étude d'A. Corlieu (Annales de la Société historique et archéologique de Château-Thierry, 1888), ainsi que les notices de la base Mérimée et les collections illustrées disponibles sur Wikimedia Commons.