Origine et histoire

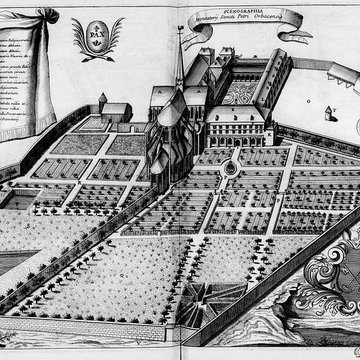

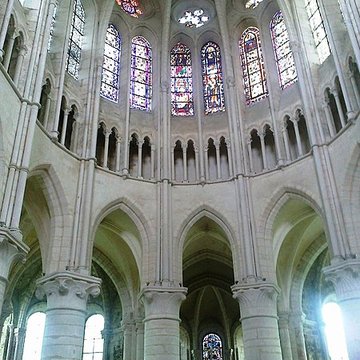

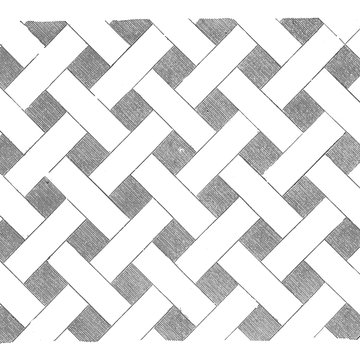

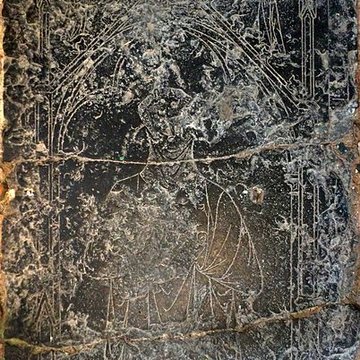

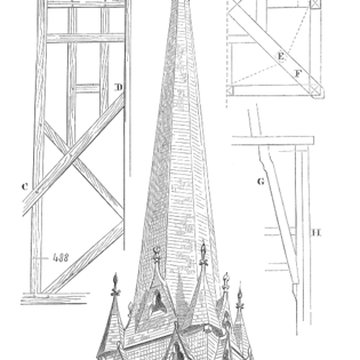

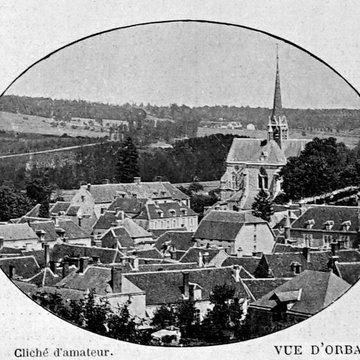

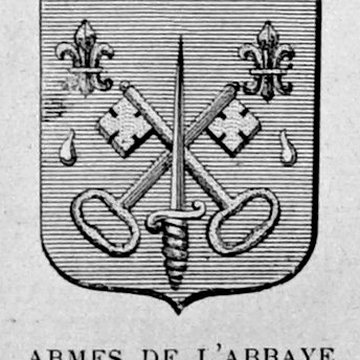

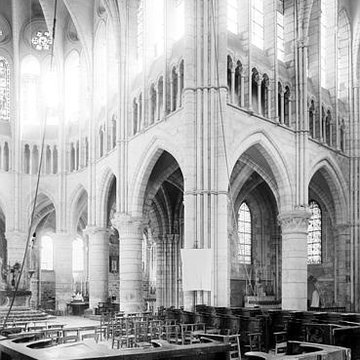

L'abbaye Saint-Pierre d'Orbais, située à Orbais-l'Abbaye dans la Marne, a été édifiée à la fin du XIIe et au tout début du XIIIe siècle ; son église abbatiale est de style roman tardif. Selon Flodoard, saint Réole fonde et consacre l'abbaye en 677 (selon Charles Le Cointe) ou en 680 (selon d'autres sources), sous l'invocation des apôtres Pierre et Paul et selon la règle de saint Benoît et de saint Colomban ; Thierry (ou Théodoric), roi, et le maire du palais Ébroïn lui auraient donné les terres nécessaires, et Réole y introduit six moines de Rebais. Saint Réole entend que l'établissement reste sous dépendance immédiate de l'archevêché de Reims et que les abbés soient choisis et confirmés avec l'agrément des archevêques. L'abbaye reçoit ensuite la protection de Childebert IV et des donations de plusieurs personnages, dont Charles le Chauve, l'archevêque Vulfaire et les comtes de Champagne Thibaut II et Henri Ier. Selon Nicolas du Bout, l'abbaye possédait des écoles et une sorte d'académie attirant des étrangers, parmi lesquels Gottschalk. En 882 la châsse contenant les reliques de saint Rémi est mise à l'abri à Épernay puis dans l'église d'Orbais avant d'être rapportée à Reims en 883. L'abbaye subit de graves dommages lors des invasions : pillages et ruines par les Hongrois en 937, incendie pendant la guerre de Cent Ans et ravages répétés en 1550, 1552 et 1568 par les réformés. À partir du concordat de 1516, l'abbaye est dirigée par des abbés commendataires et, après 1517, elle perd le droit de se choisir un abbé parmi ses religieux. En 1567 l'abbaye est assiégée par des troupes liées au prince de Condé ; Nicolas de la Croix, réfugié dans le logis abbatial, cède après deux jours et demi de résistance. En 1666 la communauté ne compte plus que quatre religieux âgés ou infirmes ; une réforme conduit, en 1667, à l'union de l'abbaye à la congrégation de Saint-Maur. L'Assemblée constituante supprime les vœux monastiques et les congrégations religieuses le 13 février 1790. Les archives ont été partiellement pillées par l'abbé commendataire Nicolas de la Croix (1551-1577) et, pour le reste, détruites par les huguenots en 1567. L'église abbatiale est classée monument historique dès la première liste de 1840 ; la salle capitulaire et le bâtiment conventuel restant sont classés en 1962. La datation précise de l'abbatiale fait l'objet de débats : certains attribuent la maîtrise d'œuvre à Jean d'Orbais et voient dans l'abbatiale un prototype de la cathédrale de Reims, tandis que d'autres chercheurs proposent des chronologies proches de la fin du XIIe siècle ou du début du XIIIe. L'édifice actuel est tronqué par la disparition de six travées de la nef et d'une partie des bâtiments conventuels ; la voûte d'une partie de la nef s'est effondrée en 1651 et des réparations conservatoires ont été menées jusqu'en 1657, suivies d'aménagements en 1702 posant de grosses poutres pour prévenir une nouvelle ruine. Des travaux engagés en 1693 ont notamment remplacé certains vitraux par des vitres claires et des panneaux de bois. L'intérieur conserve plusieurs dalles funéraires et tombeaux, notamment ceux de l'abbé Guillaume, de Guy de Trèveselay (†1352), et de Pierre de Chavigny (†1421), ainsi que les stalles sculptées du XVIe siècle. L'abbatiale abrite de nombreux vitraux médiévaux classés : la verrière typologique dite de la Rédemption dans la baie d'axe (datée vers 1200, avec une partie inférieure refaite en 1880 par Oudinot), le vitrail héraldique de la baie 24 (vers 1250-1260), le Calvaire de la baie 26 (1215-1220), les verrières à personnages des baies 100 à 102 (1210-1260), trois verrières géométriques des baies 107, 108 et 117 (1200-1250, d'inspiration cistercienne) et six verrières en grisaille du troisième quart du XIIIe siècle (baies 108, 109, 110, 111, 112, 119). Les décors comprennent des tableaux tels que Le Repas chez Simon, le Christ au Jardin des oliviers (XVIIe siècle), une Vierge à l'Enfant du XIXe siècle par Adèle Lauzier, et un Saint-Prix par Charles Lauvet ; les fonts baptismaux datent du XVIe siècle. L'influence de l'abbaye s'est étendue à plusieurs prieurés (Notre-Dame d'Oiselet à Chapellaine, Saint-Germain au Breuil, Saint-Thibaud entre Orbais et Margny) et au droit de percevoir les dîmes de paroisses comme Orbais, La Chapelle-sous-Orbais, La Ville-sous-Orbais, Suizy-le-Franc, Verdon, Montigny et Taissy. Son patrimoine foncier comprenait la terre et seigneurie de Champ-Renaud, la ferme du Tremblay, un étang nommé Linarderie et, à une époque, quatorze moulins dépendant de l'abbaye. Les listes d'abbés réguliers et d'abbés commendataires sont établies par Dom Nicolas du Bout ; la série des commendataires commence en 1520 avec Louis de Bourbon, cardinal de Vendôme, et se poursuit jusqu'à Joseph-Jean-François de Lagrange Gourdon de Floirac (1788-1804). Les armoiries de l'abbaye se blasonnent d'azur à deux clefs d'or en sautoir, à l'épée brochante d'argent, accostées de deux larmes et surmontées de deux fleurs de lys d'or.