Origine et histoire

Le château de la Flocellière se situe sur la commune de La Flocellière, près des Herbiers et du Puy du Fou. Les premières mentions de la seigneurie remontent au XIe siècle : une charte du 28 octobre 1090 cite un certain David, probable fondateur du fief, dont les descendants le conservèrent jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Il s’agissait d’une terre importante dont le seigneur ne relevait que du roi. Au XIIIe siècle, le château fort est agrandi, puis le donjon est augmenté à la fin du XIVe siècle. En 1301 la seigneurie passe à la branche des Surgères de La Bougueraigne qui la conserve jusqu’en 1516 ; Jacques Ier de Surgères participe en 1346 à la bataille de Poitiers aux côtés du roi Jean le Bon, et Jacques II sera conseiller des rois Charles VI puis Charles VII. En 1516 la seigneurie échoit à la famille Hamon, puis, par mariage en 1567, elle entre dans la maison de Maillé-Brézé. Pendant les guerres de Religion, les troupes du duc de Mercœur prennent le château et en 1597 il subit un siège au cours duquel le vicomte de la Guierche s’empare d’un important butin. Au XVIIe siècle, Jacques de Maillé épouse Elisabeth Hamilton en 1616 ; le couple fait édifier en 1617 un couvent de Carmes lié à Notre-Dame-de-Lorette et entreprend d’importants travaux sur la demeure. N’ayant pas de descendance, Jacques de Maillé laisse la seigneurie à son neveu Urbain en 1641 ; la propriété revient en 1697 à la famille de Surgères qui la conserve jusqu’à la Révolution. Lors de la guerre de Vendée, à la fin de janvier 1794, les colonnes infernales commandées par le général Grignon incendient le château et le font sauter ; le donjon est la seule partie qui échappe à la destruction. Par la suite la propriété passe aux familles de Dreux-Nancré puis, au XIXe siècle, aux Alquier ; le baron Alquier fait restaurer et transformer le château dans un style néo-Renaissance par l’architecte Arsène Charrier, donnant ainsi la demeure actuelle, et la façade sur le parc est ornée de deux grands blasons sculptés. Le marquis de Hillerin est également cité comme propriétaire. En 1938, une chambre du château abritait un rare lit de voyage présenté comme celui du Régent Philippe d’Orléans. Vers 1970, la propriété a été occupée par un "séminaire des vocations tardives".

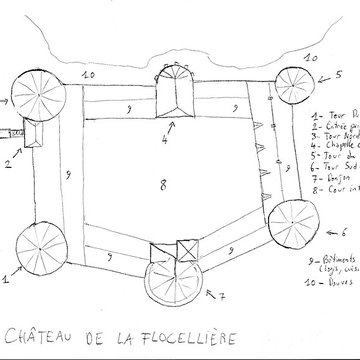

Le château actuel se compose de deux parties distinctes : un ensemble fortifié en ruines, dont le donjon subsiste, et un logis construit en juxtaposition à un château du XVIIe siècle. Le tracé du château fort est quasi-pentagonal depuis le XIIIe siècle et comporte quatre tours cylindriques, une à chaque angle. Au nord, une chapelle castrale en saillie présente un chevet semi-circulaire qui devait probablement assurer le flanquement ; au sud, une grosse tour circulaire fait office de donjon, édifiée au XIIIe siècle. Un escalier en encorbellement, ajouté au XVe siècle, se trouve à l’angle nord-est du donjon. Un château existe vraisemblablement sur ce site depuis le XIe siècle ; il est probable qu’un ouvrage sur motte en bois ait précédé la fortification en pierre du XIIIe siècle, et il peut avoir existé entre ces deux phases un premier donjon maçonné ou un ouvrage en pierre similaire à celui de Châteaumur.