Origine et histoire de l'Église Saint-Ephrem

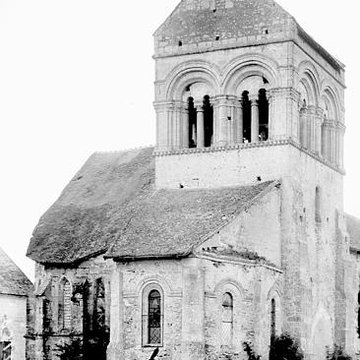

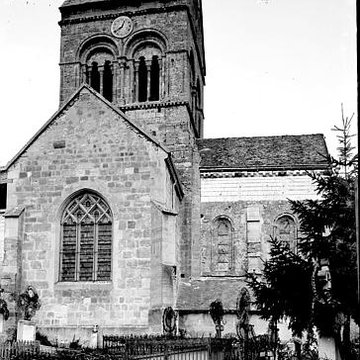

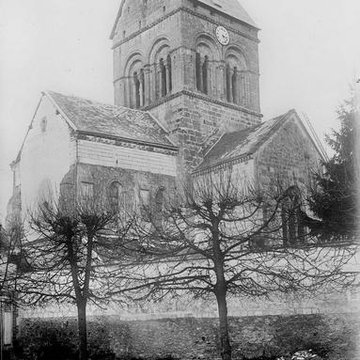

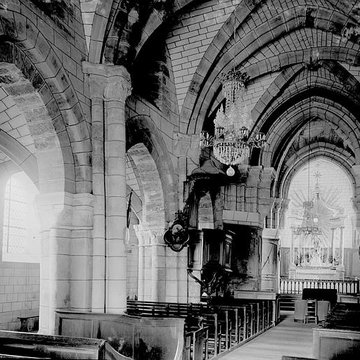

L'église de Jâlons, située dans la Marne, est un édifice gothique dédié à saint Éphrem et saint Sébastien. Le nom ancien du lieu, Villa gelonis, apparaît dans un acte de Charles le Chauve en 860, mention confirmée par le chantre Warin pour 856 dans le cartulaire de Saint-Étienne de Châlons. En 865, Charles le Chauve ordonne la restitution à la cathédrale de biens pris sur le territoire de Jâlons par la famille d'Odelbert. La première mention de l'église elle-même remonte à la fin du XIe siècle, lorsqu'elle est signalée comme possession du chapitre de Châlons. Une bulle du pape Pascal II de 1107 rappelle une charte de l'évêque Roger III et énumère les biens du chapitre. La crypte présente des vestiges d'architecture ottonienne et, bien que fortement remaniée au XIIe siècle, pourrait remonter à la fin du XIe siècle. Le clocher, la nef et le transept sont attribués au XIIe siècle, la construction principale datant vraisemblablement du milieu de ce siècle. L'église a été partiellement détruite pendant la guerre de Cent Ans : un acte de 1425 précise que les Anglais l'avaient brûlée quatre ans auparavant. Au XVe siècle, on a remonté en style gothique flamboyant les voûtes de la nef, le bas-côté droit et une partie du transept, et l'on a ajouté des sculptures de feuillage, d'animaux et de personnages ainsi qu'une importante porte latérale. En 1735 l'édifice était « découvert par grands vents et par la vétusté » ; des travaux entrepris alors ont été achevés avant la visite épiscopale de 1747. Des embellissements réalisés au XVIIIe siècle ont altéré la croisée du transept et le chœur ; le baldaquin et l'autel, bénis en 1748, datent de cette époque. Une nouvelle phase de restauration au XIXe siècle a entraîné l'interdiction en 1847 de deux travées occidentales du bas-côté nord, la reprise des contreforts, la démolition et la reconstruction du bras nord du transept et des voûtes du bras sud. En 1861, la crypte a été remise en état et le sol ramené à son niveau initial ; l'escalier d'accès côté sud a été reconstruit, tandis que l'escalier nord, muré en 1795 après un effondrement, a laissé place en 1849 à la sacristie. L'église est classée monument historique depuis le 8 juillet 1912. L'édifice offre notamment l'intérieur du porche, un portail du XVe siècle et un clocher, et son mobilier comprend deux statues en pierre des XIVe et XVe siècles — une sainte Catherine et une Vierge à l'Enfant — également classées monuments historiques.