Origine et histoire de l'Église Notre-Dame de l'Assomption

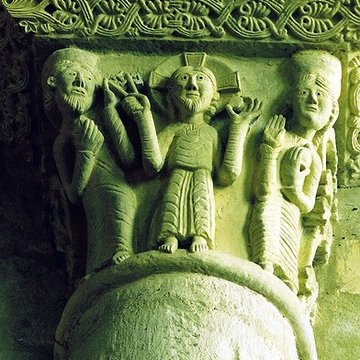

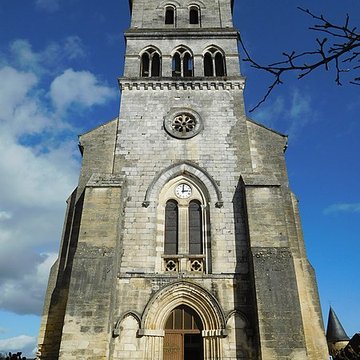

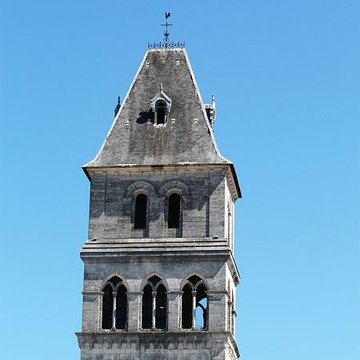

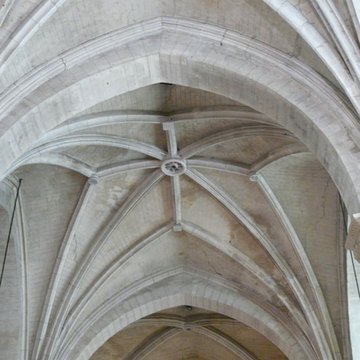

L'église Notre-Dame-de-l'Assomption se situe à Thiviers, dans le département de la Dordogne. D'origine romane, elle présente un transept et un chœur dont l'abside arrondie a été, semble-t-il, transformée en un mur plat. Le transept, qui devait autrefois être surmonté d'une coupole, est aujourd'hui couvert d'une voûte d'ogives à liernes et tiercerons ; la dernière travée de la nef, remplacée également par une voûte ogivale, conserve les impostes des piles qui soutenaient la coupole et la coursière de communication qui la traversait. Félix de Verneilh a affirmé que l'édifice était primitivement coiffé de deux coupoles de huit mètres de diamètre et qu'une abside en hémicycle avait été refaite au XIIIe siècle avec un fond plat, mais il n'apporta pas de documents permettant de confirmer ces interprétations, qui restent basées sur l'analyse de la maçonnerie. Les chapiteaux du transept et du chœur, d'exécution simple mais pittoresque, remontent probablement au XIIe siècle ; on y trouve notamment des scènes du Christ remettant les clés à saint Pierre et une hostie à sainte Madeleine, deux personnages agressant un troisième, Samson terrassant le lion, ainsi que des rinceaux et feuillages. La nef fut entièrement voûtée d'ogives ; pour la dernière travée et le carré du transept, la voûte est ornée de liernes et de tiercerons, et la date de 1515 est lisible, correspondant au remplacement de la coupole ; la voûte en étoile du transept paraît avoir été lancée en 1511 après la ruine de la coupole. En 1503, un arrêt du parlement de Bordeaux ordonna d'affecter aux réparations de l'église le séquestre des revenus de l'archiprêtre de Thiviers. Des travaux sur le clocher sont signalés en 1782. Dans les années 1850, l'architecte départemental Bouillon alerta le conseil municipal sur l'absence de fondations et la dégradation des murs et voûtes, entraînant un emprunt en 1860 et des travaux principalement sur la façade sud, réceptionnés en 1865. En 1882, l'architecte Jean-Louis Labbé reprit le clocher et la façade occidentale, et en 1886 il renforça le chevet et la façade nord en doublant murs et contreforts après avoir constaté la faiblesse de certaines voûtes. L'intérêt de l'édifice tient en grande partie à ses chapiteaux romans de la croisée du transept et à la coursière subsistante, que Eugène Lefèvre-Pontalis considérait comme une particularité du Périgord. L'église possède des vitraux de la fin du XIXe siècle, dont un réalisé par Lucien-Léopold Lobin ; le chevet porte un vitrail représentant le couronnement de la Vierge, le croisillon nord présente des verrières consacrées à saint Joseph et à sainte Anne avec la Vierge, et la nef conserve un vitrail du baptême du Christ attribué à l'atelier de Lobin. L'édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 15 novembre 1926.