Origine et histoire

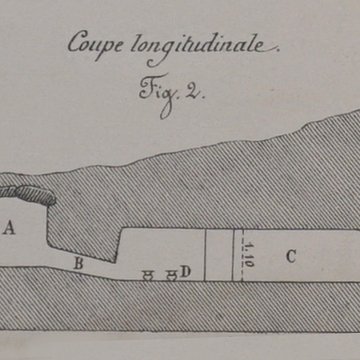

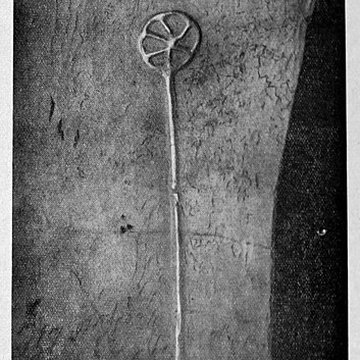

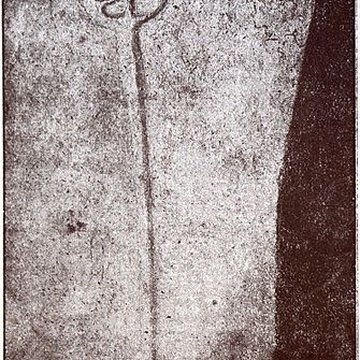

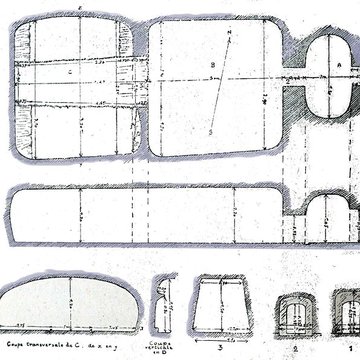

Les grottes de Saran constituent un ensemble d'hypogées de la fin du Néolithique, situées à Chouilly dans la Marne. En 1806 puis en 1852, deux tombes creusées dans la craie furent découvertes au lieu-dit Les Tombeaux ; elles furent détruites en 1854 lors de la construction d'un pressoir et sont connues principalement par la description de l'abbé Barré en 1866. La première tombe, de forme elliptique avec une entrée ovale orientée au sud‑est et fermée par une dalle en meulière, mesurait 5,10 m de long, environ 3 m de largeur et 1,10 m de hauteur ; elle contenait une trentaine de squelettes disposés dos contre les parois, jambes dirigées vers le centre, ainsi qu’un petit mobilier composé de haches, de lames en silex et de perles en craie, os et verre, dont la plupart avaient disparu au moment de la visite de Barré. La seconde tombe, découverte en avril 1852, comprenait un puits d'environ 1 m d'ouverture fermé par deux pierres, un court couloir et une chambre en forme de « four » de 4,20 m sur 3,40 m et 1,10 m de hauteur ; elle présentait des traces d'outils bien visibles, une petite banquette aménagée dans la paroi, un orifice d'aération fermé côté extérieur par une pierre et renfermait 48 squelettes, dont l'un avec le bras coupé. Le mobilier associé à cette seconde tombe comprenait trois vases, une quinzaine d'outils en silex, des éléments en bois et os de cerf (emmanchures de haches, cuiller), des fragments de chêne pétrifié, des parures (anneaux en craie, perles en verre) et une tête d'animal grossièrement sculptée dans un bloc calcaire, peut‑être un mouton. Durant les terrassements réalisés à proximité du château de Saran furent mises au jour quatre nouvelles tombes, dont trois (II à IV) furent explorées. L'hypogée nommé « grotte IV » est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 10 mars 1961. Le percement accidentel de la voûte de l'hypogée I, sous le chemin menant de Cramant à Chouilly, révéla de nombreux ossements ; après prélèvement de quelques silex, le trou fut rebouché par les ouvriers. Les hypogées II à IV se trouvent plus à l'est, à une dizaine de mètres de l'aile sud du château, presque alignés selon un axe sud‑sud‑est / nord‑nord‑ouest et espacés d'environ 6 m sur un terrain en pente de 10 à 15°. Le sous‑sol, constitué d'un banc de craie à bélemnites homogène, a facilité le creusement, et un recouvrement d'environ 1 m de terre argileuse a assuré l'étanchéité des tombes. L'accès de chaque hypogée se fait par un plan incliné orienté est/nord‑est, large de 1,50 à 1,80 m et descendant jusqu'à 3 m de profondeur, et chaque ensemble comporte trois salles en enfilade reliées par des ouvertures de tailles variables. Dans l'hypogée II, l'ouverture cintrée et pourvue d'une feuillure laisse envisager une fermeture par une pierre ; la première salle est elliptique avec une voûte en coupole, la seconde ouverture est plus basse et également feuillurée, et les marques des outils restent visibles sur les parois. Dans le couloir reliant les salles 2 et 3 de l'hypogée IV, une paroi partiellement polie porte un bas‑relief constitué d'une tige longue de 0,97 m surmontée d'une rosace de 0,20 m de diamètre à six lobes ; Favret y voit une fleur, d'autres auteurs y ont reconnu un bâton de commandement surmonté d'un disque solaire, et une hypothèse propose que cette décoration résulte d'une réutilisation plus tardive de la tombe au Bronze ancien. Les hypogées furent découverts inviolés, les couloirs d'accès ayant été remblayés avec la craie extraite lors du creusement mélangée à d'importants dépôts de charbon, et la première salle de chaque hypogée a été trouvée presque dépourvue de matériel, hormis des traces de charbon et quelques ossements épars, ce qui suggère qu'elle n'était pas utilisée pour les dépôts funéraires. L'hypogée II contenait dix squelettes enchevêtrés (sept adultes, deux individus plus jeunes et un enfant) dans la deuxième salle, puis six squelettes d'adultes et les restes d'un enfant dans la troisième salle ; l'hypogée III renfermait six squelettes d'adultes et les ossements de deux jeunes enfants dans la deuxième salle et dix squelettes d'adultes dans la troisième ; l'hypogée IV n'a livré que trois squelettes d'adultes dans la troisième salle. L'état de désagrégation et l'enchevêtrement des os ont rendu l'identification précise difficile, le dénombrement reposant principalement sur le recensement des crânes, au nombre d'environ trente au total. Le mobilier funéraire comprend des éléments de parure — coquillages percés, canines d'animaux percées, deux anneaux en ambre et une perle d'émeraude — ainsi que un petit mobilier lithique en silex (lames, lamelles, pointes de flèche) ; les coquillages correspondent aux espèces abondantes dans les dépôts coquilliers tertiaires locaux et les silex proviennent de rognons fréquemment rencontrés sous les falaises des environs.