Origine et histoire

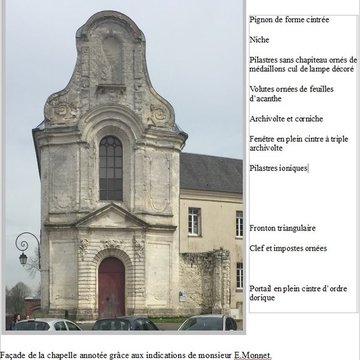

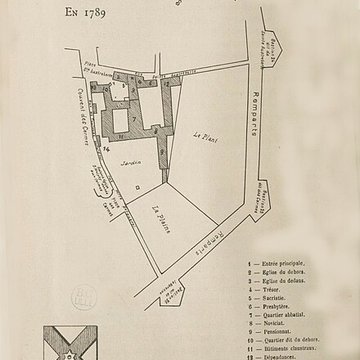

L'église Sainte-Austreberte est une ancienne église catholique de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), située 3 rue Sainte-Austreberthe ; elle a perdu sa vocation cultuelle pendant la Révolution française. L'histoire de l'abbaye trouve son origine dans un couvent fondé au VIIIe siècle à Pavilly et dans la figure d'Austreberthe de Pavilly, née à Marconne, moniale et fondatrice d'un monastère avant de devenir abbesse. Après la destruction de l'abbaye de Pavilly par les Vikings, les religieuses emportèrent les reliques d'Austreberte et de Julienne et se réfugièrent d'abord à Marconne puis, vers 880, sous la protection des murs de Montreuil. Une église placée sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption fut édifiée et l'abbaye prit de l'importance après l'an mil sous l'abbatiat d'Austreberte II, se développant ensuite sous Hildeburge, fille de Guillaume Ier, comte de Ponthieu et de Montreuil. Robert Ier, duc de Normandie, accepta le transfert à Montreuil des restes de sainte Austreberte et de sainte Julienne, et d'autres reliques furent accueillies au monastère. En 1169, Marie de Boulogne se retira à l'abbaye après la condamnation de son mariage ; elle y mourut et y fut inhumée, et le pape Alexandre III plaça l'abbaye sous sa protection dans une bulle du 26 mai 1170. Les bâtiments connurent plusieurs destructions : pillages en 1537, l'effondrement du clocher en 1622 et des incendies aux XVIIe et XVIIIe siècles qui ravagèrent une grande partie du monastère. Grâce à des donations, notamment d'Adélaïde d'Orléans, les religieuses purent entreprendre des reconstructions et des réparations au XVIIIe siècle. Sous les abbesses Madeleine Agathe Alexandrine d'Orléans de La Motte et Anne de Jouenne d'Esgrigny, des campagnes de construction furent menées : la première pierre de la nouvelle église fut posée en 1756 et l'édifice, à l'exception de l'autel, fut consacré le 14 septembre 1762. Les reliques reçurent de nouvelles châsses en septembre 1757 et des parcelles furent distribuées à des personnalités et à des paroisses. La Révolution interrompit les travaux : les religieuses durent déclarer les biens de l'abbaye et celles qui refusèrent de prêter serment durent quitter le couvent le 2 septembre 1792. L'église abbatiale devint le siège de la Société des Amis de la Constitution puis servit de magasin pour l'armée ; le monastère fut transformé en maison d'arrêt et on y compta 120 détenus le 14 avril 1794. L'abbaye cessa d'être prison en décembre 1794 et fut ensuite utilisée par l'administration militaire comme dépôts et magasins. En 1804, lors du camp de Montreuil placé sous le commandement du général Ney, l'abbaye servit d'hôpital militaire et l'église de magasin ; un incendie du 31 mars 1804 détruisit l'intérieur de l'église, n'en laissant que les murs. Les bâtiments continuèrent d'être employés comme hôpital et casernement au cours des années suivantes et une partie de l'abbaye servit de magasin de fourrages pendant l'occupation alliée jusqu'en 1819. Après le transfert de la prison dans le couvent des Carmes, l'abbaye se retrouva sans occupation en 1824 ; la municipalité obtint du ministère de la guerre l'abandon de certains quartiers pour établir un collège, remis à la ville le 25 janvier 1825 et inauguré le 20 octobre 1828, tandis que d'autres parties furent aménagées pour le logement des troupes. La garnison fut supprimée en 1873, une école militaire préparatoire d'infanterie fut installée en 1885 et des entrepôts de tabac furent construits en 1860 sur une partie de l'enclos. Le lycée Eugène-Woillez se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne abbaye Sainte-Austreberte. L'église bénéficie d'une inscription partielle au titre des monuments historiques depuis le 6 octobre 1942, l'inscription portant sur la façade. La liste des abbesses se déploie sur plusieurs siècles et comprend notamment Austreberte II, Hildeburge, Julienne, Ida de Ponthieu, Evergarde, les saintes de Gresson, Natalie, Ida II de Ponthieu, Assilie (ou Cécile), Égide (ou Gillette), de nombreuses Marguerite, Imberge, Mathilde, Jeanne d'Argies, Richende I et II de Baine, Austreberte III de Cointerel, Élisabeth de Hestrus, Marie de Sanghen, Marguerite d'Escoffen, Madeleine et Charlotte-Cécile de Monchy, Madeleine Angélique Gouffier, Marguerite Le Boucher d'Orsay, Madeleine Agathe Alexandrine d'Orléans de La Motte, Anne Renée Marie de Jouenne d'Esgrigny et Anne Lamoureulx de la Javelière, abbesse au moment de la fermeture du couvent en 1792.