Origine et histoire

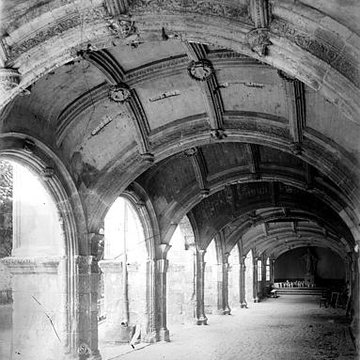

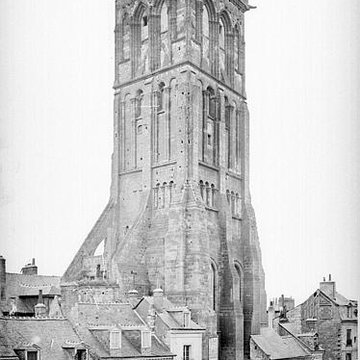

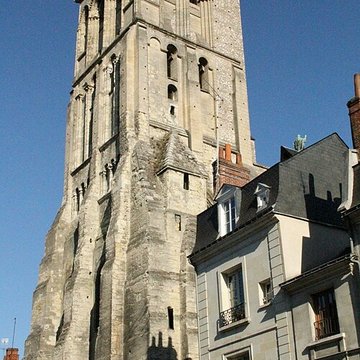

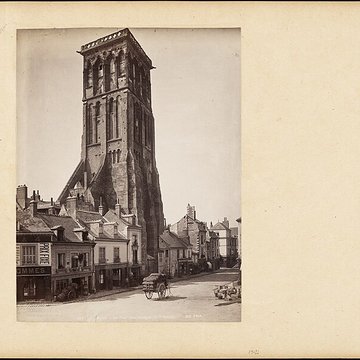

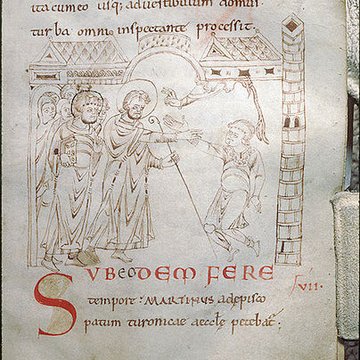

Située sur un haut lieu de la chrétienté médiévale, l'îlot occupe le site de l'ancienne Martinopole (Ve–Xe siècle) puis de l'abbaye Saint‑Martin de Tours. Dès la fin de l'Antiquité, la tombe de saint Martin a attiré pèlerins et dons : un édifice en bois y fut élevé par l'évêque Brice, puis Perpétuus fit bâtir une grande basilique dont la dédicace eut lieu le 4 juillet 470. La communauté qui desservait le sanctuaire acquit très tôt une importance spirituelle et matérielle, au point d'entrer dans les débats sur la règle monastique au haut Moyen Âge et de voir alterner moines, chanoines et abbés laïcs. La basilique connut incendies, sièges et reconstructions successives : elle fut incendiée par les Normands au IXe siècle, entourée d'une enceinte fortifiée au début du Xe siècle, puis reconstruite après des sinistres et remaniée au XIe siècle et aux siècles suivants, avec des voûtes sur croisées d'ogives au XIIe siècle et des travaux du XIIIe au XVe siècle qui agrandirent le chœur et ajoutèrent des chapelles. Au XVe siècle la basilique bénéficia du soutien de Louis XI, et au début du XVIe siècle le cloître fut partiellement reconstruit dans un style mêlant gothique et ornementation renaissance ligérienne. La châsse de saint Martin fut en grande partie détruite lors des troubles religieux de 1562, et l'édifice se dégrada progressivement jusqu'à la Révolution : en 1793 il fut transformé en écurie, et, après l'effondrement des voûtes en 1797, la municipalité ordonna la démolition de l'essentiel de la basilique. Des vestiges subsistèrent toutefois, notamment la tour Charlemagne, la tour de l'Horloge, des maisons canoniales avec la chapelle Saint‑Jean et la galerie orientale du cloître Renaissance ; ces vestiges furent classés monuments historiques dès la liste de 1840. Des fouilles menées dans les années 1970 montrèrent que l'ancienne basilique romane était enterrée de près de trois mètres par rapport au niveau actuel et que des fondations et piliers subsistaient sous la rue des Halles et sous les maisons voisines. La redécouverte du tombeau de saint Martin en 1860 relança les projets de restitution du site et provoqua de vives controverses architecturales ; un compromis de 1884 limita la nouvelle construction à un édifice plus modeste et perpendiculaire à l'ancien, conservant l'emplacement du chevet au‑dessus du tombeau. La basilique actuelle, de style néo‑byzantin, a été édifiée à la fin du XIXe siècle et inaugurée en 1890 ; sa crypte abrite toujours le tombeau de saint Martin. L'édifice, construit en calcaire, granit et marbre et couvert d'ardoises, fut décoré par Pierre Fritel avec l'aide d'Adrien Lavieille ; une statue monumentale en bronze de saint Martin, due au sculpteur Jean‑Baptiste Hugues et livrée par le fondeur Victor Thiébaut, orna le dôme dès 1889. La basilique fut consacrée le 4 juillet 1925 et son parvis achevé en 1928. En 1988 un gemmail intitulé « Le baiser au lépreux » a été installé dans la crypte. La statue de bronze, déposée en février 2014 en raison de détériorations dues aux intempéries, fit l'objet d'une restauration au cours de laquelle fut retrouvée une boîte contenant des reliques ; la statue restaurée fut réexposée à l'été 2016 puis replacée sur le dôme en octobre de la même année. Le président de la République porte le titre honorifique de chanoine ad honores de la basilique. Une plaque commémorative relative aux victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Église a été posée dans la basilique en mars 2025. L'institution des Petits Clercs de Saint‑Martin, fondée dans les années 1920, a longtemps assuré, depuis une maison proche de la basilique, le service religieux quotidien et la formation de séminaristes pour le diocèse. L'orgue actuel, acquis par la ville en 1956 et restauré à plusieurs reprises, comporte deux claviers, un pédalier et dix‑sept jeux pour plus de 1 800 tuyaux ; ses titulaires et co‑titulares ont marqué la vie musicale du lieu. Enfin, l'ancien scriptorium de Saint‑Martin a produit plusieurs manuscrits carolingiens importants et la collégiale a compté parmi ses abbés et titulaires des personnalités ecclésiastiques et laïques notables au cours du haut Moyen Âge.