Origine et histoire du Couvent des Frères Prêcheurs

L'ancien couvent des Frères Prêcheurs, situé rue François Rabelais en bordure du quartier Saint-Jacques à Perpignan (Pyrénées-Orientales), regroupe le couvent lui‑même, l'église Saint-Dominique, la chapelle Saint-Georges et la chapelle du Tiers-Ordre ou de Notre-Dame. L'ensemble architectural relève principalement des XIIIe et XIVe siècles, avec des apports aux XVe, XVIe et XVIIIe siècles. Fondé vers 1245 sur un terrain anciennement occupé par une léproserie, le couvent fut érigé sur un don du roi d'Aragon Jaume I au prieur dominicain Pons de Lesparre et devint une nécropole pour les princes de Majorque. Il accueillait déjà de nombreux religieux à la fin du XIIIe siècle et connut une prospérité notable aux XIVe et XVe siècles, marquée par des dons comme celui de Pierre Fabre et par la venue de Saint Vincent Ferrier. Une relique — le bras gauche de saint Jean‑Baptiste — y fut apportée par un pèlerin au début du XIVe siècle. Les dominicains furent expulsés en 1793 ; les bâtiments passèrent ensuite au Domaine national, furent occupés par l'armée jusqu'à la fin du XXe siècle, puis reviennent à la ville de Perpignan, qui les utilise notamment pour des expositions, tandis qu'une partie du cloître a été occupée au début du XXIe siècle par la caserne Gallieni. L'ensemble est classé monument historique depuis le 17 mai 1977.

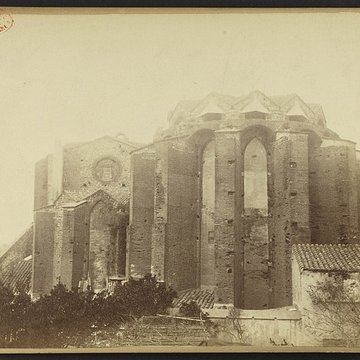

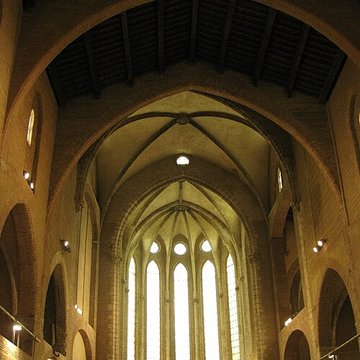

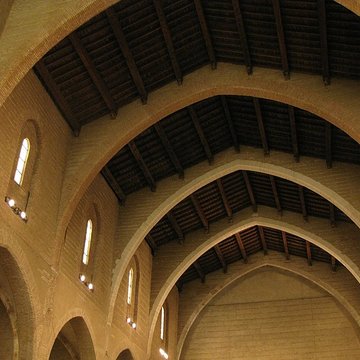

La façade orientale se distingue par une succession de cinq absides et absidioles groupées. L'église, caractéristique du gothique méridional, présente une nef unique flanquée de chapelles latérales entre les contreforts et un chevet plat ; elle est couverte par une charpente portée sur arcs diaphragmes maçonnés et offre des culs-de-lampe finement sculptés. La chapelle Notre-Dame, édifiée sous Louis XVI et ancien siège du Tiers-Ordre de Saint-Dominique, a une nef unique voûtée en berceau, des chapelles latérales surmontées de galeries en anse de panier, des pilastres cannelés à chapiteaux ioniques et un cul-de-four orné de peintures en trompe-l'œil et de peintures murales de la fin du XVIIIe siècle, apparemment remaniées à la fin de la période révolutionnaire.

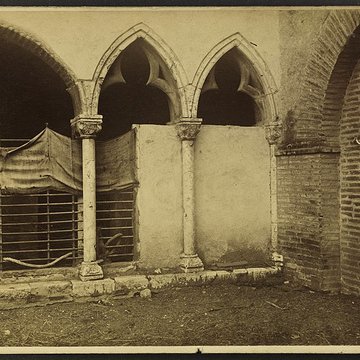

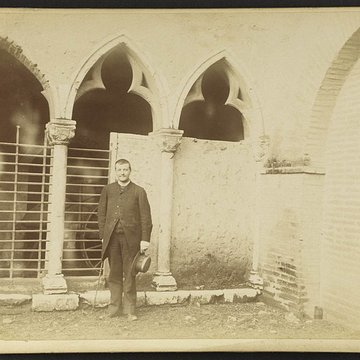

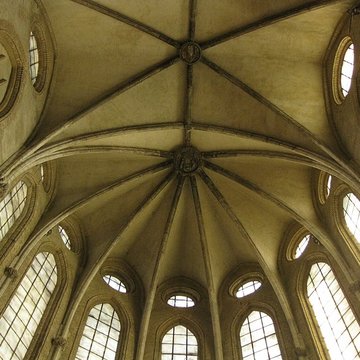

La salle capitulaire, adossée à la chapelle Saint-Georges et datée du XIVe siècle, présente un plan carré en partie basse et octogonal en partie haute, reliés par quatre trompes ; elle est couverte selon le procédé catalan par autant de pignons que de voûtains. Le cloître, profondément remanié, conserve des galeries orientale et occidentale des XIIIe‑XIVe siècles tandis que les galeries nord et sud, reconstruites, reposent sur des piliers carrés en brique ; de nombreux chapiteaux, colonnes et bases primitifs subsistent. Au XVIe siècle, le cloître fut voûté en briques sur croisées d'ogives appuyées sur des culots de marbre du XIVe siècle et enrichi d'une galerie supérieure d'arcatures en brique reposant sur piliers cylindriques aux chapiteaux en brique. Seule la galerie orientale est aujourd'hui accessible au public ; elle comportait un portail sculpté flanqué de fenêtres basses en marbre blanc de Céret. L'aile occidentale abrite l'ancien réfectoire aux niveaux du XIVe‑XVe siècle et le dortoir du XIVe siècle à l'étage, couvert par une charpente portée sur huit arcs diaphragmes.

Au sud‑ouest de l'église subsistent les vestiges du cloître‑cimetière du XIIIe siècle. Les dimensions de l'église sont indiquées à environ 62 mètres de largeur sur 22,50 mètres de longueur, avec une hauteur d'environ 25 mètres au niveau du transept et 20 mètres à la nef.