Période

1er quart XIVe siècle, 2e moitié XVIe siècle, 2e moitié XVIIe siècle, XVIIIe siècle

Patrimoine classé

Ensemble du château, avec ses bâtiments annexes et ses jardins (cad. B 273, 274) : classement par arrêté du 20 octobre 1995

Origine et histoire

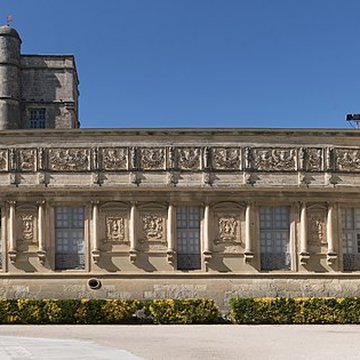

Le château de Marsillargues, dit château Guillaume de Nogaret, se situe à Marsillargues, dans l'Hérault, en région Occitanie. Une forteresse féodale existait vraisemblablement dès le XIe siècle ; le premier château bâti en 1305 par Guillaume de Nogaret comprenait un donjon carré avec tourelle, de vastes cuisines et des salles souterraines dont certaines traces subsistent. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, Marsillargues relevait de la baronnie de Lunel ; après un conflit de succession, Philippe IV le Bel rattacha la seigneurie au domaine royal avant d'attribuer, en 1304, Marsillargues à Nogaret. Vers 1560, Jean de Louet de Calvisson entreprit une reconstruction importante sur l'emplacement du château médiéval : l'aile nord fut rebâtie et la façade, ornée de trumeaux, frontons et motifs décoratifs (cartouches, volutes, mascarons, guirlandes, trophées d'armes), témoigne d'un goût raffiné de la Renaissance. Les emblèmes royaux présents (porc-épic de Louis XII, salamandre de François Ier, croissant de Diane de Poitiers) servent à dater cette façade et lui ont valu d'être rapprochée, par les historiens, de celle du château ducal d'Uzès. En 1622, pendant les guerres de Religion, le château — alors fortifié — subit un siège et d'importantes destructions ; il fut relevé par le baron de Calvisson puis restauré en 1676 par les architectes nîmois Gabriel Dardalhien et Jean Cubizol, avec des sculptures de Philippe Mauric. En 1679, Jean-Louis II de Louet de Murat de Nogaret fit poursuivre des travaux : l'aile nord fut partiellement reconstruite, munie d'un grand escalier suspendu et d'un portail en demi-lune ; la nouvelle aile sud, confiée à l'ingénieur Ponce Alexis de La Feuille et aux architectes Gabriel Dardaillon et Jacques Cubizol, abritait les écuries et affichait une ornementation marquée par les emblèmes de Louis XIV, réalisée par Philippe Mauric. Au XVIIIe siècle, les salles d'apparat reçurent de nouvelles gypseries à la demande d'Anne-Joseph de Louet ; en 1752 fut aménagée une grotte décorative, et en 1767 la construction d'une orangerie acheva de fermer la cour d'honneur en ouvrant sur un parc composé de bassins circulaires et d'allées géométriques. L'orangerie a été réhabilitée et abrite aujourd'hui la bibliothèque municipale. La présence de la famille Louet se manifeste aussi dans le patrimoine régional : Anne-Joseph de Louet parrainait en 1759 la cloche de l'église de Congénies, remarquable par son patronyme. Aux XIXe et XXe siècles, le château perdit progressivement sa fonction seigneuriale puis connut de graves dommages : dans la nuit du 19 au 20 mai 1936, un incendie détruisit l'aile nord, la galerie Louis XVI, la bibliothèque et l'escalier d'honneur, tandis que la façade Renaissance fut épargnée. Déjà installés dans le château depuis 1935, Marie dite Mariquette et Élie Rouvière en devinrent par la suite les gardiens après la cession du monument à la municipalité en 1948. Le monument fut classé au titre des monuments historiques en 1952 ; un arrêté du 20 octobre 1995 est également mentionné quant à sa protection. Dans les années 1960, certaines salles furent provisoirement utilisées comme classes pendant la construction du collège et un festival de théâtre a contribué au financement des restaurations. Après des travaux de consolidation, le château abrite aujourd'hui le musée des Arts et Traditions populaires Paul Pastre et une bibliothèque intercommunale ; sa cour accueille régulièrement des événements culturels et festifs, intégrant le monument à la vie locale. Le château a aussi été le lieu de naissance de Charles-Jean-Joseph de Cadolle, fils du député aux États généraux de 1789, né le 8 mars 1807 et décédé le 30 juillet 1828 au château du Bosc (Mudaison).