Patrimoine classé

Ensemble des vestiges comprenant le sol, l'entrée (le pont, le portail, les deux pavillons) , le pavillon sis à proximité de l'ancienne pièce d'eau (cad. A 238, 239, 242 à 257, 869, 870) : inscription par arrêté du 30 mai 1990

Origine et histoire

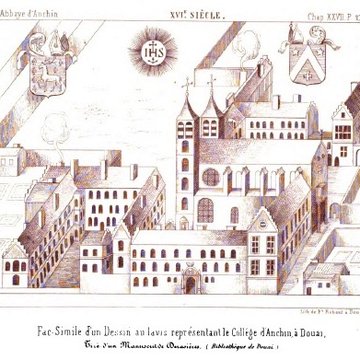

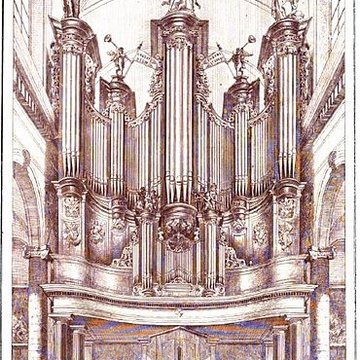

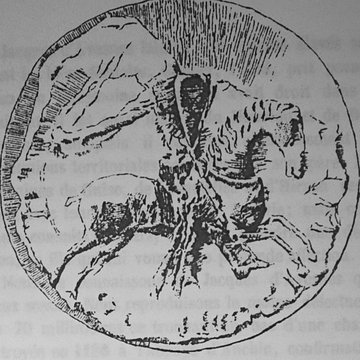

L'abbaye Saint-Sauveur d'Anchin, fondée en 1079 sur le territoire de l'actuelle commune de Pecquencourt (Nord), était une communauté bénédictine et un important foyer culturel du XIe au XIIIe siècle. Située sur l'île d'Anchin, une île de 25 hectares au milieu des marais du sud de la Scarpe, elle abritait un atelier de copistes et une bibliothèque renommée. Les armes de l'abbaye se blasonnent d'azur semé de fleurs de lis d'or, avec un cerf passant d'argent brochant sur le tout. La tradition locale évoque l'ermite Gordaine, dont la mémoire se perpétue dans des lieux et une fête locale, et une légende selon laquelle Sohier de Loos et Gautier de Montigny, réconciliés après un songe, auraient décidé vers 1076 de fonder une abbaye sur l'île. D'après le titre de fondation, les terres furent données par Anselme II de Bouchain en 1077 et l'abbaye fut effectivement établie en 1079 ; Gérard II, évêque de Cambrai, lui confia la cure de Cantin. L'église Saint-Sauveur fut consacrée en 1086. Un tournoi légendaire, dit tournoi d'Anchin, est rapporté en 1096 et aurait rassemblé trois cents chevaliers venus des régions voisines. En 1109, l'un des abbés érigea Cantin en ville et les donations successives enrichirent les domaines de l'abbaye. Sous le comte Baudouin V, la construction d'une nouvelle église abbatiale commença en 1182 et se traduisit par une consécration en 1250. Au XVIe siècle, l'abbaye fonda le collège d'Anchin, ouvert en 1568 et affilié à l'université de Douai, où l'enseignement fut assuré par les jésuites jusqu'à leur expulsion en 1764. À la veille de sa suppression, l'abbaye disposait de revenus importants et procurait à son dernier abbé commendataire, Henri Benoît Stuart, un revenu annuel notable. Déclarée bien national pendant la Révolution, elle fut adjugée le 27 mars 1792 à François-Joseph Tassart de Douai et démolie la même année. Quelques vestiges subsistent, notamment deux petits pavillons aménagés sous Henri Benoît Stuart, et ces restes ont été inscrits aux monuments historiques le 30 mai 1990. L'abbatiale, qui mesurait environ 105 mètres de long sur 26 mètres de large et 26 mètres de hauteur, comportait quatre tours culminant à 56 mètres. Après la Révolution, le tabernacle fut conservé à l'hôpital général de Douai, le Retable d'Anchin de Jehan Bellegambe est aujourd'hui au musée de la Chartreuse de Douai, et le grand orgue construit en 1732 fut transféré en 1792 à la collégiale Saint-Pierre de Douai. La bibliothèque, enrichie de manuscrits et de chartes du XIe au XIVe siècle et développée notamment sous l'abbatiat de Gossuin qui y institua un atelier d'enluminure, fut transférée à Douai en 1792 et alimente, avec les manuscrits de Marchiennes, une part importante du fonds de la bibliothèque municipale. Le trésor comprenait, entre autres pièces, une crosse de prélat en cuivre doré du XIIIe siècle découverte en 1872 et déposée au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. L'abbaye possédait un réseau de dépendances et de prieurés, parmi lesquels figurent les prieurés d'Aymeries (fondé en 1088), de Saint-Georges d'Hesdin (dont la dépendance est attestée jusqu'en 1789), Saint-Georges (Pas-de-Calais), Évin-Malmaison et le prieuré de Saint-Magulphe au Pays de Galles. La succession des abbés réguliers et commendataires, d'Alard au début du XIIe siècle jusqu'à Henri Benoît Stuart à la fin de l'Ancien Régime, comprend des figures marquantes comme Gossuin d'Anchin, promoteur des lettres et des enluminures, Jean Letailleur, fondateur du collège d'Anchin, et plusieurs abbés commendataires cardinaux tels que César d'Estrées et Melchior de Polignac. De nombreux religieux et savants liés à la maison contribuèrent au rayonnement du scriptorium : on compte parmi eux des copistes et enlumineurs (Frère Lambert, Frère Sicher, Frère Renauld, Frère Hélie) ainsi que des ecclésiastiques connus comme Udon, évêque de Cambrai, et Pierre de Celle. Des chartes émanant de l'abbaye, notamment un parchemin de 1161 signé par Gossuin et scellé du sceau de l'église Saint-Sauveur d'Aquicinctum, témoignent de l'importance documentaire de la maison.