Origine et histoire du Fort de la Pompelle

Le fort de la Pompelle est un ouvrage intermédiaire de la ceinture fortifiée de Reims, réalisé dans le cadre du système Séré de Rivières pour la défense de la ville après 1870. Il se situe à Puisieulx, à huit kilomètres au sud-est du centre de Reims, au bord de la route départementale 944 menant à Châlons-en-Champagne. Il a été classé aux Monuments historiques en 1951 pour son chemin, son fort et ses abords ; le terrain a été inscrit le 17 mars 1952. Construit de 1880 à 1883, le fort portait d’abord le nom de « fort Herbillon » avant de prendre celui de Pompelle, en référence à une procession annuelle liée à une croix sur la route, et à un conflit de dénominations entre communes voisines. Ouvrage secondaire destiné à appuyer les forts de Montbré, Nogent-l'Abbesse, Berru, Witry-lès-Reims, Fresne, Brimont et Saint-Thierry, il occupe une superficie de 2,31 hectares. Son armement comprenait six canons courts de 155 mm modèle 1881 du système de Bange, quatre canons de 138, ainsi que des pièces de flanquement et des mitrailleuses, et il abritait une compagnie d’artilleurs de 277 hommes.

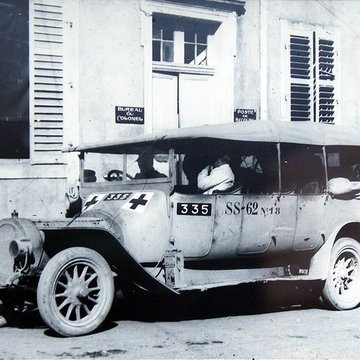

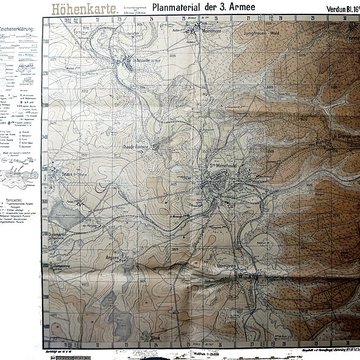

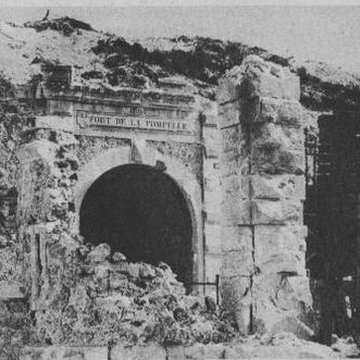

Désarmé en 1913, le fort fut occupé sans combat par les Allemands le 4 septembre 1914, puis repris par le 138e régiment d’infanterie français le 24 septembre 1914, après la victoire de la Marne. Au cours de la Première Guerre mondiale, il devint la clé de la défense du secteur de Reims face à d’intenses bombardements allemands qui détruisirent en grande partie la ville. Les hommes du fort tinrent face à des attaques d’infanterie, des bombardements et des mines, et le site ne fut jamais repris contrairement à d’autres ouvrages environnants. De nombreux régiments se succédèrent pour sa défense, dont deux brigades spéciales russes envoyées par le tsar Nicolas II en 1916 ; à certaines périodes, la garnison atteignit entre quinze cents et deux mille hommes. Le fort reçut également le concours de canonnières de la Marine nationale stationnées sur le canal entre Sept-Saulx et Courmelois, et le 1er Corps d’Armée Colonial du général Mazillier s’illustra lors de la bataille de Champagne de 1918.

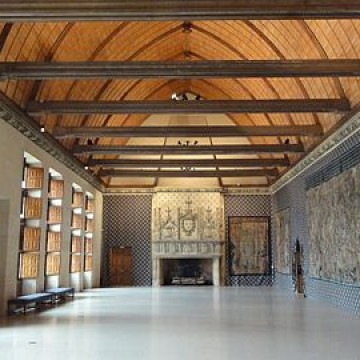

Laissé à l’abandon pendant près de quarante ans après la guerre, le fort fut mis en vente par l’administration des Domaines en novembre 1955. Il fut racheté par la Fédération nationale André Maginot, puis cédé pour un franc symbolique à la ville de Reims devant la mobilisation des associations d’anciens combattants. Le 11 novembre 1968, le maire Jean Taittinger rappela que la ville désirait inscrire le nom du fort dans la mémoire collective en reconnaissance du sacrifice des défenseurs. Rénové dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, le fort et ses abords ont été ouverts et aménagés depuis juin 2014, avec de nouvelles salles et une muséographie remaniée.

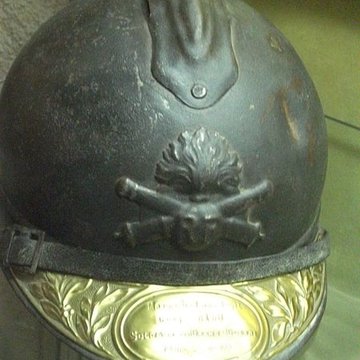

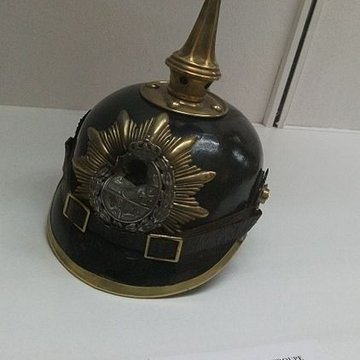

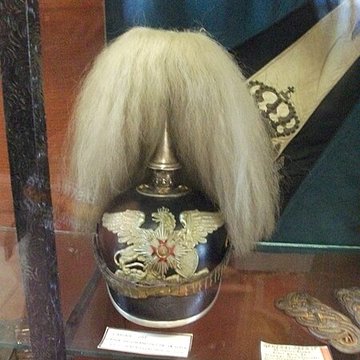

Le fort est aujourd’hui un musée inauguré le 10 novembre 1972 par Michel Debré ; le projet muséographique a été initié par le colonel Abrial puis développé par le colonel Raoul Jahan de Lestang. La collection présente notamment 560 coiffures de l’armée allemande provenant de la collection de Charles Friesé, une grande série de sabres, des objets d’artisanat des tranchées, des chopes et des médailles, ainsi qu’une partie consacrée à l’aviation et aux uniformes.

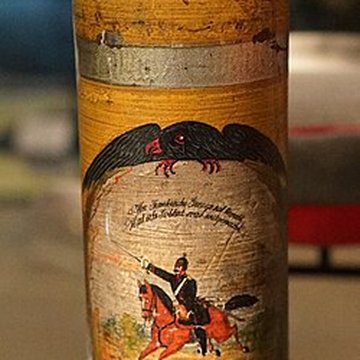

Un monument commémoratif russe a été inauguré au fort le 4 septembre 2010, pour rappeler que le corps expéditionnaire russe de 17 000 hommes envoyé par le tsar Nicolas II combattit aux côtés des Français à Reims pendant neuf mois, de juillet 1916 à mars 1917. Réalisé par l’entreprise Léon Noël de Saint‑Brice‑Courcelles, il a été cofinancé par l’ambassade de Russie en France, la Ville de Reims, le conseil régional Champagne‑Ardenne, le conseil général de la Marne, l’Université d’État d’Orel et plusieurs associations du souvenir. Le site présente entre autres un canon de 155 mm GPF, une représentation d’un lieutenant français d’artillerie et d’un soldat russe, une horloge issue de l’artisanat des tranchées, l’ossuaire du fort datant de 1923, une collection de casques incluant un casque de général du Wurtemberg, des documents et images sur les troupes russes, des photographies des dégâts à l’entrée et au pont fossé en juillet 1917, une borne Vauthier, une vue aérienne de 1918, la collection de sabres et de chopes, des éléments de commémoration de l’Entente franco‑allemande et des événements comme la venue des Chœurs de l’Armée rouge en 2017.