Origine et histoire

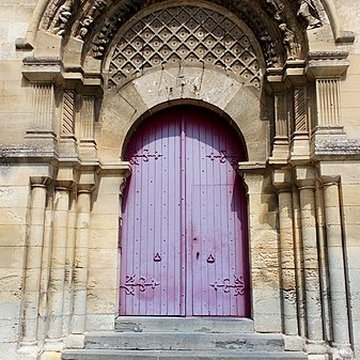

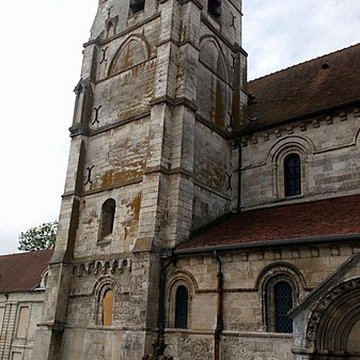

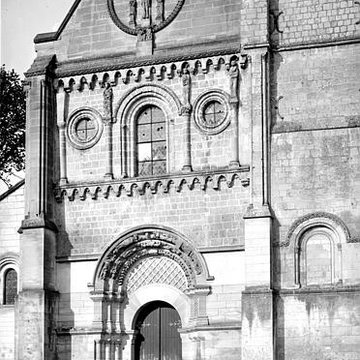

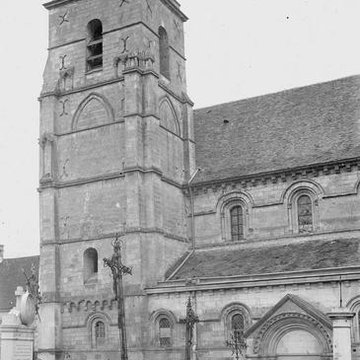

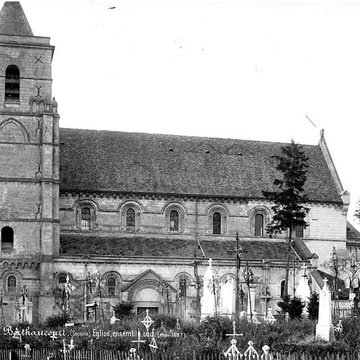

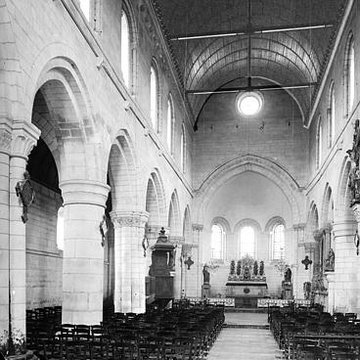

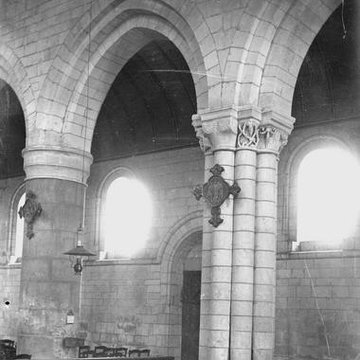

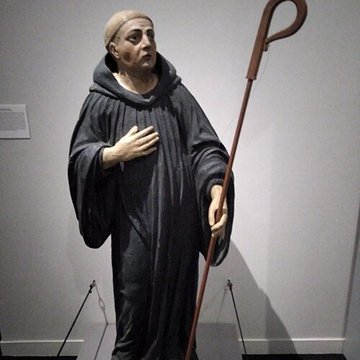

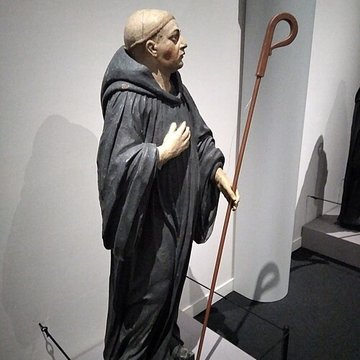

L'abbatiale Saint-Nicolas de Berteaucourt-les-Dames, située dans la commune de Berteaucourt-les-Dames dans la Somme, est l'ancienne église d'une abbaye bénédictine fondée en 1095 à la demande de Saint-Gautier, abbé de Saint-Martin de Pontoise. L'édifice, de style roman tardif et considéré comme l'un des derniers monuments romans de Picardie, a été édifié entre la fin du XIe siècle et les siècles suivants selon les éléments stylistiques et le décor sculpté. L'église abbatiale originelle comprenait une nef de sept travées flanquée de bas-côtés, un transept saillant pourvu de deux absidioles orientées et un chœur de deux travées terminé par une abside semi-circulaire. La première travée du bas-côté sud fut transformée au XIIIe siècle en soubassement de la tour-clocher. La présence de corbeaux au-dessus des grandes arcades de la nef et le décalage d'ordonnance entre ces arcades, les fenêtres hautes et les baies du bas-côté sud suggèrent plusieurs campagnes de construction. Les grandes arcades de la nef reposent sur une alternance de piliers cylindriques et de piliers fasciculés, à la manière de la collégiale Saint-Aubin de Guérande. Plusieurs campagnes de travaux au XVIe siècle modifièrent le portail occidental — dont les ébrasements furent abaissés lors du terrassement du parvis — et ajoutèrent des pilastres cannelés entre chapiteaux et voussures. À la même époque, une sacristie fut aménagée dans l'absidiole nord du transept, l'absidiole sud fut détruite pour accueillir une Mise au tombeau, et une poutre de gloire fut installée entre la nef et le chœur. L'abbaye subit des pillages le 4 octobre 1639 puis un incendie en septembre 1641 pendant la guerre de Trente Ans. Deux ans après ces dommages, l'abbesse Angélique Marie de Bournel fit instaurer la clôture, séparant l'église en deux parties : le chœur, le transept et les deux dernières travées de la nef pour la communauté religieuse, les travées précédentes et le bas-côté sud pour les paroissiens, avec des murs de séparation et un autel adossé au sanctuaire conventuel. Le clocher, restauré et surélevé en 1745, reçut une flèche en 1766 et trois nouvelles cloches en 1774. L'abbaye fut dévastée durant la Révolution ; la partie conventuelle de l'église fut aliénée puis détruite, avant d'être ultérieurement reprise par la commune, et l'édifice devint église paroissiale après le Concordat. Classée sur la première liste des Monuments historiques en 1840, l'abbatiale fit l'objet d'un rapport préoccupant en 1841 par Hyacinthe Dusevel, puis de consolidations du clocher et du portail sous la direction de Charles Demoulins en 1843. En 1855, le bas-côté sud fut prolongé jusqu'à la sixième travée pour abriter la chapelle Notre-Dame et le lambris de couvrement de la nef fut refait; les trois cloches furent bénites en 1859. Les travaux les plus importants eurent lieu entre 1875 et 1878 sous l'architecte Edmond Duthoit : les vestiges du transept et de l'abside furent abattus, le mur entre la sixième et la septième travée supprimé, une abside semi-circulaire fut établie à l'extrémité de la nef, le bas-côté nord reconstruit et des sacristies et réserves ajoutées aux extrémités des bas-côtés. L'église restaurée fut consacrée le 31 mars 1878 sous le vocable de saint Nicolas, patron des tisserands. La façade occidentale réunit un portail en plein cintre à trois voussures ornées de feuillages, d'anges et de scènes de l'Ancien Testament, un tympan remanié au XVIIe siècle orné d'un quadrillage dont chaque maille encadre une marguerite, et un fronton portant un médaillon figurant le Christ en croix avec Adam et Ève agenouillés ; quatre colonnes engagées, dont trois supportent des personnages sculptés, encadrent une haute fenêtre. Le clocher, d'origine XIIIe siècle, a été remanié au XVIIIe siècle. L'intérieur présente une nef de six travées longue d'environ trente mètres ; les voûtes sont en berceau de bois, les colonnes cylindriques alternent avec des faisceaux de colonnettes et les fenêtres sont encadrées d'arcs en plein cintre. Dans les collatéraux, les travées sont limitées par des arcs brisés et des chapiteaux historiés figurant feuillages, personnages ou motifs d'inspiration orientale, comme un palmier et un homme coiffé à la manière byzantine. La première travée du collatéral sud abrite le clocher ; au fond se trouve la chasse de saint Gauthier renfermant une côte attribuée au saint. Le mausolée polychrome de Charlotte d'Halluin, abbesse décédée en 1586 et daté de 1605, représente l'abbesse au premier plan et, au centre, une scène du Jardin des Oliviers avec Jésus et plusieurs apôtres. L'abbatiale conserve également plusieurs œuvres classées parmi lesquelles un tableau du XVIIe siècle représentant la Sainte Famille et sainte Anne d'après Rubens (classé en 2004), des statues en bois polychrome de sainte Scholastique et de saint Benoît (XVIIe siècle, classées en 1979) et un groupe sculpté provenant d'une poutre de gloire représentant le Christ, la Vierge et saint Jean (XVIIe siècle, classé en 1979). Le plan actuel reste tronqué par la disparition du chœur et du transept, qui représentaient autrefois près de la moitié de l'édifice.