Origine et histoire

L’église Saint-Charles, à Marseille, est située dans le 1er arrondissement aux n°17 rue Breteuil et n°66 rue Grignan ; elle est consacrée à saint Charles Borromée et son presbytère se trouve rue Breteuil. On la désigne sous le nom de Saint-Charles intra-muros pour la distinguer de Saint-Charles extra-muros, dans le quartier de la Belle de Mai. Construite de 1827 à 1828 grâce aux fidèles, à des subventions municipales et à un emprunt, elle a été consacrée le 4 novembre 1828 par Mgr de Mazenod, premier évêque du diocèse rétabli à la Restauration. Son édification, comme celle de l’église voisine Saint-Joseph, répondait au besoin de desservir la rive sud du Vieux-Port après les destructions révolutionnaires des anciennes églises Saint-Ferréol et du couvent des Picpus. Située à quelques mètres du Palais de Justice, l’église accueille traditionnellement la messe de rentrée du Tribunal de commerce et abrite la statue de saint Yves, patron des professions juridiques. Le jeune Marcel Pagnol y fut baptisé en avril 1898, en cachette de son père, et c’est sur le territoire de la paroisse que mourut le bienheureux Frédéric Ozanam en 1853. Instituée en 1858 par le curé Guiol, la dévotion à Notre-Dame des Malades donna lieu chaque samedi à une messe et à des prières pour les malades; la paroisse fut prospère pendant un siècle et demi puis presque déserte dans les années 1990. Depuis 2007, l’église est affectée à la célébration du rite romain dans sa forme extraordinaire et elle est desservie depuis 2009 par les Missionnaires de la Miséricorde divine.

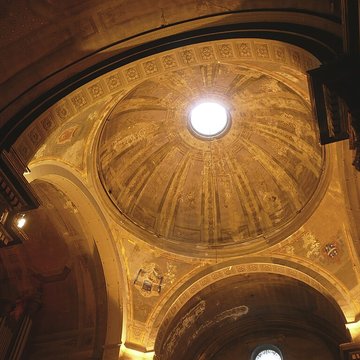

Les entrepreneurs Mouren — considéré aussi comme architecte — et Guieu ont édifié un bâtiment qui rappelle, de manière surprenante pour son époque, le classicisme français. Le plan adopte une croix grecque parfaitement équilibrée, prolongée par un sanctuaire peu profond et surmontée d’une coupole centrale sans tambour, éclairée par un petit oculus. La façade, d’un classicisme sobre, présente en bas quatre colonnes engagées d’ordre ionique séparées de la partie supérieure par un entablement portant l’inscription dédicatoire « A Dieu très bon et très grand sous l’invocation de Saint Charles Borromée, évêque et confesseur. 1828 ». La partie haute, quasi conforme à celle de l’église des Chartreux, comporte quatre pilastres corinthiens entourant une fenêtre cintrée et se termine par un fronton triangulaire surmonté d’une croix. Un minuscule clocher, invisible depuis la rue et donnant sur une cour privée à l’arrière, abrite trois petites cloches encore sonnées manuellement.

La nef centrale distribue les espaces : à droite se trouvent le baptistère, l’autel de saint Joseph et l’accès à la sacristie, à gauche l’autel du Sacré-Cœur et l’autel de Notre-Dame des Malades, tandis que les autels de saint Charles-Borromée et du Sacré-Cœur occupent l’extrémité des bras de la croix. Une corniche court au-dessus des colonnes aux chapiteaux composites ; aux quatre angles se logent quatre coupoles aplaties et les bras de la croix sont voûtés en plein cintre. L’abside à cinq pans, surmontée d’une demi-coupole, est percée d’un oculus au‑dessus du chœur. Les revêtements muraux et le pavement, ordonnancés autour d’un médaillon central portant les armoiries de saint Charles Borromée, évoquent la Renaissance italienne, et murs et plafonds sont intégralement peints de fresques géométriques ou florales. Les écoinçons de la coupole principale portent les armoiries, dans le sens horaire à partir du dessus de la chaire, de Léon XIII, de saint Charles Borromée, de monseigneur Louis Robert et de saint Eugène de Mazenod. Des lézardes liées à l’instabilité du sol ont nécessité des réparations dès 1843 ; les voûtes et coupoles ont fait l’objet d’une restauration partielle en 2020 et la seconde phase (coupole, nef et tribune) aura lieu parallèlement à la restauration du Grand-Orgue à partir de 2023.

Le mobilier, intégralement d’origine, participe à l’harmonie des lieux : le décor de marbre de la nef a été réalisé par le marbrier Jules Cantini entre 1850 et 1868, et en 1891 il a signé le maître-autel monumental de style baroque, inspiré de celui des Bernardines de Dominique Fossaty. Le tabernacle en marbre du chœur, orné d’incrustations de jaune de Sienne et soutenu par quatre colonnes de marbre rouge, porte l’inscription JESUS SALVATOR MUNDI et est couronné d’un ensemble en bois doré surmonté d’un crucifix en bronze doré. Deux rangées de stalles en bois sombre, adossées à de grandes boiseries, encadrent le chœur et l’orgue placé derrière le maître-autel ; l’église possède en outre un chemin de croix polychrome et quatre confessionnaux en bois. Les cinq toiles ornant le chœur depuis 1837, classées au titre « objet », proviennent de peintres marseillais : Jean-Joseph Dassy (L’Adoration des Mages, 1837) et Augustin Aubert (Le Christ en Croix, la Résurrection, l’Ascension, la Transfiguration, 1840) ; deux autres tableaux représentent le Baptême du Christ et le Christ aux outrages. Les statues de la Vierge à l’Enfant dite Notre-Dame des Malades, de saint Joseph, de saint Charles‑Borromée et du Sacré‑Cœur, en carton‑pierre estampé et doré, sont attribuées à l’atelier d’Honoré Coder ; les statues de saint Yves et de saint Antoine de Padoue, en marbre, sont l’œuvre de Louis Castex ; ces six statues sont classées au titre « objet ». La chaire à prêcher, d’esprit romano‑byzantin et réalisée d’après un modèle de Gaudensi Allar, est en bois avec une cuve à cinq pans ornée de panneaux émaillés représentant le Christ entouré des symboles des évangélistes ; elle est également classée au titre « objet ».

Le grand-orgue de tribune, construit en 1859 par Aristide Cavaillé‑Coll dans un buffet de style Louis XV, compte 24 jeux sur deux claviers et pédalier avec machine Barker ; il a été inauguré lors d’un concert de Louis James Alfred Lefébure‑Wély et sa partie instrumentale est classée au titre « objet » depuis le 26 octobre 1982. L’instrument a été restauré à plusieurs reprises — notamment par François Mader en 1883, Charles Mutin en 1900 et l’entreprise Michel‑Merklin & Kuhn en 1913 et 1933 — et a fait l’objet d’interventions sur la machine Barker, la soufflerie et le moteur au XXe et XXIe siècles. Après un vote municipal en septembre 2022 et un appel d’offres lancé en février 2023, l’entreprise Michel Jurine a remporté le marché de restauration ; l’orgue est démonté depuis fin septembre 2023 et son remontage est prévu pour le premier trimestre 2026 afin de le restituer dans son état de 1859 tout en conservant les notes supplémentaires ajoutées en 1933. Le titulaire actuel du grand-orgue est Raphaël Boccamaïello depuis janvier 2022 ; il coordonne également la coopération avec les autorités pour la restauration. L’orgue de chœur de huit jeux, fourni en 1883 par François Mader et placé derrière le maître-autel, est demeuré dans son état d’origine et a été restauré en 2016 ; ses titulaires ont été les mêmes que ceux du grand-orgue.