Origine et histoire de l'Église Notre-Dame

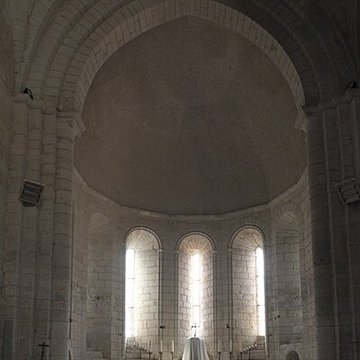

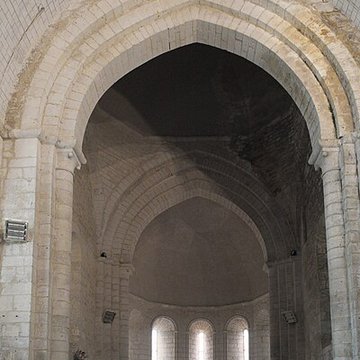

La nef est voûtée en berceau et portée par quatre arcs doubleaux brisés qui délimitent huit travées. Une travée oblongue, couverte d'une coupole, supporte le clocher. La nef s'achève par une abside à sept pans voûtée en cul-de-four, formée par la pénétration des demi-berceaux prolongeant les pans. L'entrée, située au nord de la nef, est encadrée par quatre rangées de claveaux moulurés et décorés, surmontées d'un bandeau d'archivolte. La coupole est octogonale, les pans d'angle correspondant aux pendentifs. L'étage des cloches, de plan rectangulaire, s'ouvre sur chaque face par deux lancettes traitées en double rang de claveaux ; le rang extérieur repose sur des colonnettes et est surmonté d'une archivolte. Chaque pan de l'abside comporte une étroite lancette à large chanfrein extérieur et à fort ébrasement, avec un boudin sur l'arête. Aux arêtes extérieures de l'abside se dressent des contreforts étroits dont la face antérieure présente deux plans parallèles aux murs. En partie haute des murs, un bandeau est surmonté d'une surélévation en moellons qui supporte la couverture et paraît destinée davantage à recevoir la charpente qu'à fortifier l'édifice.

Au quatrième quart du VIIIe siècle, Rogier, comte de Limoges, et son épouse Euphrasie fondent le prieuré bénédictin de Charroux et lui donnent des biens, dont la terre d'Alloue. À une date indéterminée, les abbés de Charroux y établissent un prieuré. Le 23 avril 1121, Guillaume Ier, évêque de Poitiers, fait don de l'église d'Alloue à l'abbaye de Charroux, ce qui pourrait indiquer qu'avant cette date le prieuré et l'église étaient indépendants. Le prieur-seigneur d'Alloue exerçait les droits de basse, moyenne et haute justice. Le prieuré est pillé en 1356. Un terrier daté de 1547, recopié en 1701, dénombre les biens du prieuré : une vingtaine de maisons dans le bourg et près de 125 tenures dans la paroisse et les paroisses voisines. Au XVIe siècle, le prieuré compte quatre occupants en plus du prieur.

Le plan de 1740 représente les bâtiments du prieuré sous la forme d'une ferme, entourée de douves qui se rejoignent dans la Charente au sud. Une poutre datée 1742, dans la « salle d'audience » du logis du prieur accolée à l'élévation ouest de l'église, indique vraisemblablement une réfection de la charpente. Le prieur cesse d'être résident et le prieuré disparaît en 1781 ; il est vendu comme bien national à la Révolution et devient propriété privée. Le logis du prieur s'alignait sur le mur nord de l'église et une cour, située entre deux tours sur rue, le précédait ; au XIXe siècle une nouvelle habitation est édifiée à l'emplacement de cette cour, adossée à l'ancien logis et désormais communicante avec lui.

L'église ne date pas d'avant la fin du XIIe siècle ou le début du XIIIe siècle. Des mentions d'interventions archivées signalent des travaux en 1831 portant sur la toiture, la charpente et la voûte, et des réparations du clocher en 1862. Après le classement au titre des monuments historiques en 1929, de nouvelles campagnes de restauration ont été menées, notamment la réfection totale de la toiture — un coq est installé en 1986 — et la remise en état du portail ; les travaux s'achèvent en 1989.