Origine et histoire

La carrière de Froidmont, aussi appelée « creute des Américains » ou « creute des Yankees », est une carrière de calcaire située à Braye-en-Laonnois, dans l’Aisne. Exploitée depuis le Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle, elle a été utilisée comme cantonnement souterrain pendant la Première Guerre mondiale et illustre les creuttes du Chemin des Dames. La carrière transperce le flanc pierreux du plateau du Chemin des Dames en exploitant un banc calcaire continu, une roche sédimentaire très présente dans la région. Elle se trouve à proximité du hameau détruit de Froidmont, attesté dès 1668 sous le nom de Frémon et appartenant alors au chapitre cathédral de Soissons.

Le site, constitué en réalité de plusieurs carrières reliées, s’étend sur trois niveaux d’extraction et couvre environ 40 hectares, avec des galeries situées à environ quinze mètres sous la surface. Les bancs vont du calcaire dur, employé pour le gros œuvre, au calcaire tendre destiné aux moellons. L’entrée primitive, creusée au XVIIIe siècle à l’arrière de la ferme de Froidmont, s’est effondrée ; l’accès actuel se fait par un puits d’aération de la carrière des Penseurs (Denker Höhle) à l’aide d’échelles, ce qui complique l’acheminement de matériel.

Pendant la Première Guerre mondiale la carrière a été successivement occupée par les Allemands, les Français et les Américains. Les Allemands, qui la nommèrent Tauentzien-Höhle, l’ont aménagée méthodiquement : tunnels de liaison, portes anti-gaz, réseaux électriques et téléphoniques et galeries reliant la carrière à d’autres sites, permettant de traverser le plateau à l’abri. Ces aménagements comprenaient des sorties vers les tranchées et des accès vers la vallée de l’Ailette ; beaucoup d’ouvrages sont aujourd’hui inaccessibles à cause d’effondrements. La position était stratégique, protégée par des postes de mitrailleuses et capable d’accueillir jusqu’à 700 hommes, d’où son rôle de point névralgique du dispositif de défense. La carrière fit l’objet au printemps 1917 d’un bombardement intense ciblant notamment des entrées secondaires, et plusieurs accès furent détruits.

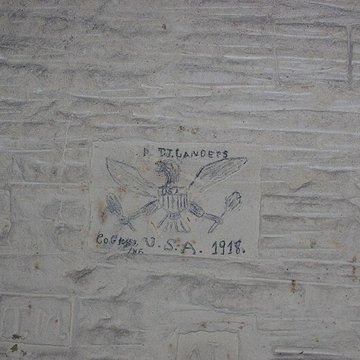

La reprise par les troupes françaises fut difficile et marquée par des combats et des échanges d’artillerie prolongés ; la zone changea encore de mains avant d’être occupée par des unités américaines qui trouvèrent un réseau déjà aménagé et utilisèrent des salles comme dépôts, chambrées, cuisines et postes de service. Les soldats américains, surpris par l’ampleur des galeries souterraines, laissèrent un grand nombre de graffiti et de sculptures en imitant et en dépassant souvent ceux des précédents occupants.

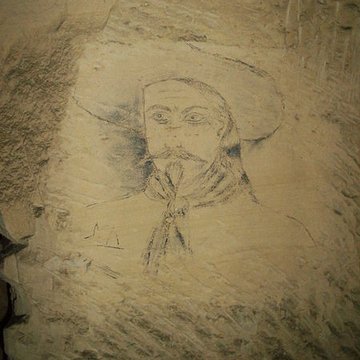

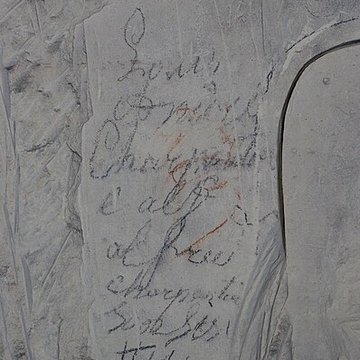

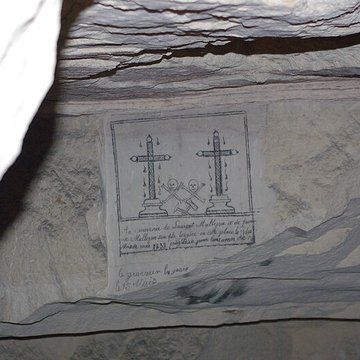

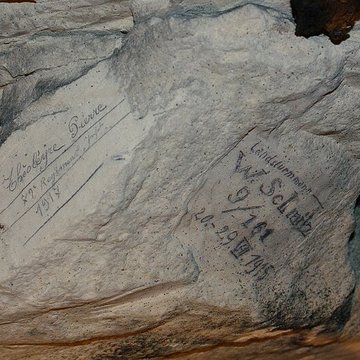

Les parois de la carrière conservent un ensemble exceptionnel de sculptures, inscriptions et graffitis réalisés par les carriers depuis le XVIIIe siècle et par les soldats durant la Première Guerre mondiale. On y observe des statues, des maquettes de portail, des représentations religieuses telles que chrisme, croix latine ou calvaire, ainsi que des comptes et feuilles de paie gravés sur des parois aplanies, dont une trace datée d’environ 1700. Les techniques employées pour ces marques varient : gravure simple souvent rehaussée d’encre, sculpture, tracé au crayon sur surfaces aplanies, et tracé à la suie obtenu en approchant une bougie pour imprimer la fumée. Près de mille traces de la Grande Guerre y ont été relevées ; sur les 949 éléments répertoriés, 623 sont attribués à des soldats américains, 145 à des Allemands et 137 à des Français, et on recense 623 patronymes distincts toutes nationalités confondues.

Les sculptures de la carrière ont été classées au titre des monuments historiques en 1998. Après la guerre le site fut abandonné, laissé ouvert, puis placé en propriété privée et fermé depuis 1991. Malgré une bonne stabilité générale, certaines zones présentent des fragilités rendant l’exploration dangereuse.