Origine et histoire

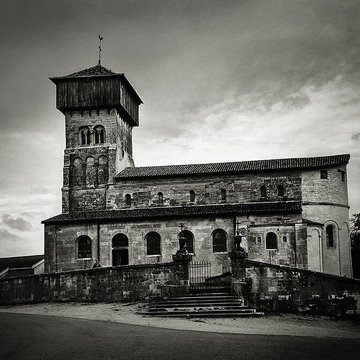

Le cimetière entourant l'ancienne église de la Nativité-de-la-Vierge à Dugny-sur-Meuse (Meuse) est classé au titre des monuments historiques par arrêté du 12 décembre 1930. L'église elle-même, située dans le village du même nom en région Grand Est, n'est plus utilisée depuis environ 120 ans. L'édifice a été construit à la fin du XIe siècle – début du XIIe siècle et, aux XVe et XVIe siècles, renforcé par un double système de défense comprenant un hourd et des fenêtres de tir sur la tour carrée. Durant la Grande Guerre, l'église a servi d'hôpital de campagne ; menacée de destruction, elle a été sauvée par les services des monuments historiques et classée en 1904. Depuis cette période, un deuxième lieu de culte a été édifié au centre du village. De style romano-rhénan, l'église présente un plan basilical à trois nefs séparées par des piliers carrés et chacune terminée par une abside ; l'abside principale, plus vaste, forme le chœur. Les dimensions intérieures sont de 25 mètres de longueur, 14 mètres de largeur et 5 mètres de hauteur sous la nef. L'architecture romane du XIIe siècle se manifeste notamment dans la tour carrée surmontée d'un hourd et dans l'intégration complète du clocher à la masse de l'édifice. Le rez-de-chaussée, voûté d'arêtes, ouvre sur la nef et les bas-côtés, et les absides conservent des éléments caractéristiques de l'époque. Le premier étage comprend une tribune à toiture de bois, accessible par un escalier également en bois contre le mur ouest du bas-côté nord ; elle communique avec la nef par une large baie formée de trois arcades sous un arc de décharge, ouverture qui évoque le chœur oriental de la cathédrale de Verdun et a conduit certains auteurs à dater la construction peu après les travaux de l'architecte Garin, vers 1150. La nef est séparée des bas-côtés par des arcades retombant sur des piles carrées dont les bases sont enterrées ; la forte dénivellation intérieure résulte d'un incendie au XIVe siècle qui détruisit les toitures, après quoi un nouveau dallage fut posé sur les décombres, élevant l'ensemble d'environ 60 cm et recevant une nouvelle charpente. Une vaste abside voûtée en cul-de-four, entièrement restaurée après la guerre, prolonge la partie droite du chœur ; entre deux baies à gauche, le mur est percé d'une petite lucarne en trèfle à quatre feuilles et, dans l'épaisseur du mur, se trouve un tabernacle visible de l'intérieur comme de l'extérieur. De nombreuses fresques, pour la plupart difficilement identifiables, ainsi qu'une croix de consécration subsistent sur les murs.