Origine et histoire

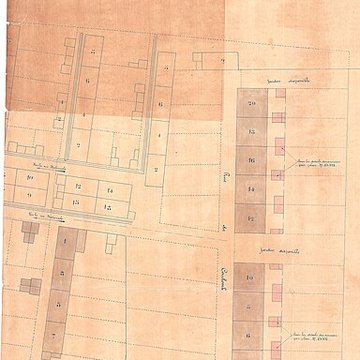

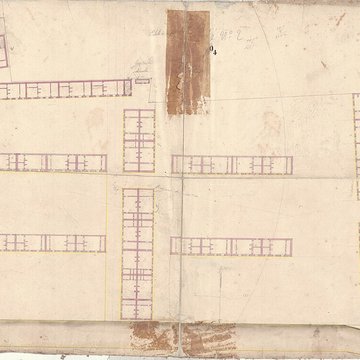

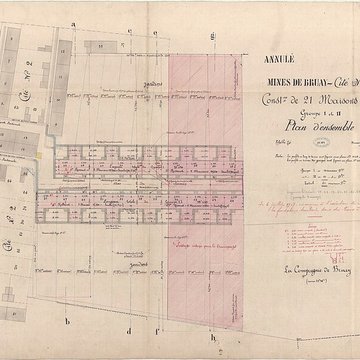

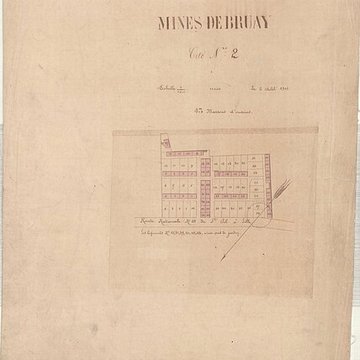

La Cité des Électriciens, ancien coron de la fosse n°2 dite du Mont-Blanc, borde la rue Anatole‑France et comprend les rues Ampère, Branly, Coulomb, Edison, Faraday, Franklin, Gramme, Laplace, Marconi et Volta. Elle a été édifiée par la Compagnie des mines de Bruay entre 1856 et 1861 pour loger et fidéliser les ouvriers recrutés pour les fosses n°1 et n°2. C’est la plus ancienne cité minière préservée dans la partie ouest du bassin minier et l’une des plus anciennes du Nord de la France. Conçue par les ingénieurs de la compagnie, la cité est composée de corons en brique regroupés en barreaux mitoyens, chaque logement disposant d’un jardin. Les façades en briques cuites à la main, enduites de chaux et ornées de peintures rouges, vertes et blanches, témoignent des matériaux locaux et des techniques de construction de l’époque. L’organisation d’origine, avec fours collectifs et puits, a peu évolué structurellement ; seuls des réseaux d’eau potable et d’électricité ont été ajoutés. En 1910 la cité comptait 43 logements et vingt abris destinés aux ménages réfugiés, dont il ne subsiste aucune trace. L’autorité de la Compagnie se manifestait dans la vie quotidienne par des règles d’usage — fournils, lessive surveillée, gestion de l’eau — puis par des améliorations comme la construction de carins en briques et l’arrivée progressive de l’eau courante. Les noms des rues, attribués entre 1921 et 1926, rendent hommage aux grands savants liés à l’électricité et expliquent l’appellation actuelle de la cité. La cité a accueilli au fil du temps des travailleurs de diverses nationalités : dès les premiers recensements des techniciens belges, puis des Polonais, Serbes, Yougoslaves et Tchécoslovaques, plus tard des Italiens et, dans des décennies suivantes, des ouvriers algériens et marocains. L’évolution des modes de vie se lit aussi dans l’apparition de garages dans les années 1950 et 1960, signes d’un accès croissant aux moyens de transport individuels. Inscrite au titre des monuments historiques en 2009, la cité fait partie du Bassin minier du Nord‑Pas‑de‑Calais inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012, reconnaissance de la valeur universelle et de l’originalité de ce paysage industriel. Rachetée en partie par la Communauté d’Agglomération Béthune‑Bruay, Artois Lys Romane, la cité a fait l’objet d’une consultation remportée par l’Atelier d’Architecture Philippe Prost pour sa réhabilitation. Le projet mené entre 2013 et 2019 a restauré maçonneries et toitures inscrites, préservé des logements sociaux et intégré de nouvelles fonctions culturelles et touristiques. Il comprend notamment un centre d’interprétation de l’habitat et du paysage minier, des espaces d’exposition, des résidences d’artistes, des gîtes et la reconversion d’un certain nombre de carins en lieux d’usage variés. La réhabilitation a mis l’accent sur le dialogue entre l’ancien et le contemporain, en retrouvant le calepinage de la brique et en utilisant des matériaux durables comme le bois, des tuiles vernissées et des isolants recyclés. Ce travail, mené en concertation avec les services de l’État chargés du patrimoine, a mobilisé archives, témoignages et une attention particulière à la mémoire du lieu, au végétal et aux jardins ouvriers originels. Menée sur cinq ans pour un montant total de quinze millions d’euros, l’opération a reçu plusieurs distinctions et a permis d’ouvrir la cité réhabilitée au public en 2019. Depuis sa réouverture, la Cité des Électriciens accueille expositions, résidences et manifestations artistiques, prolonge la transmission du patrimoine minier et offre des espaces paysagers comprenant jardins pédagogiques et verger. Des interventions artistiques antérieures à la réhabilitation, comme celles de la compagnie Les Pas Perdus, de Gilles Bruni ou de François Andès, ont préparé et accompagné la transformation du site en lieu de création et de visite. La cité conserve à la fois sa fonction d’habitat social et un rôle culturel assumé, favorisant la participation des habitants et la mise en valeur de l’histoire ouvrière du Bassin minier.