Origine et histoire

La collégiale Saint-Vulfran, ancienne église collégiale devenue église paroissiale, se situe à Abbeville, dans la Somme. Placée sous le vocable de saint Vulfran depuis le XIIe siècle, elle constitue, avec l'abbatiale de Saint-Riquier et la chapelle du Saint-Esprit de Rue, l'un des plus complets exemples du gothique flamboyant en Picardie maritime. L'édifice est classé parmi les monuments historiques sur la liste de 1840.

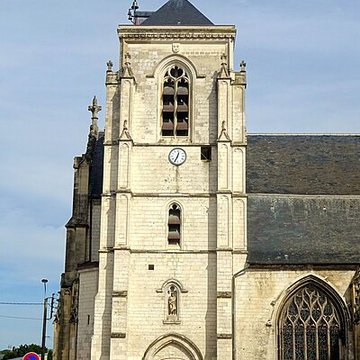

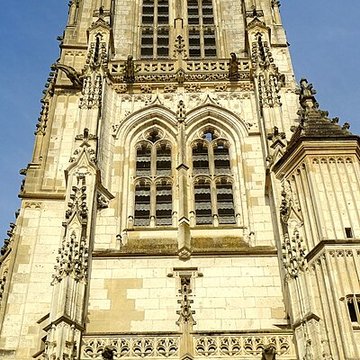

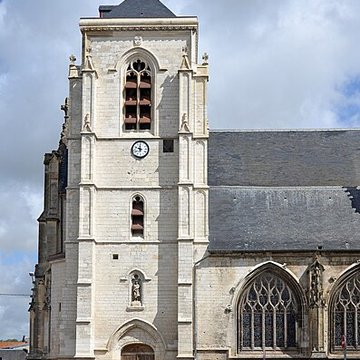

À l'emplacement de la collégiale se dressait d'abord une église paroissiale dédiée à Notre-Dame ; au XIIe siècle l'arrivée des reliques de saint Wulfram de Sens et la fondation d'un chapitre de vingt-six chanoines lui valurent le nom de collégiale Saint-Vulfran, orthographié autrefois de diverses façons (Saint-Wulfran, Saint-Wlfran, etc.). La collégiale actuelle fut surtout édifiée à la fin du XVe et au XVIe siècle sur un terrain marécageux en fond de vallée, près d'un bras de la Somme. La partie occidentale, commencée le 7 juin 1488, comprenait la nef (travaux de 1488 à 1539) et les deux tours, achevées à la fin de la période de construction ; la façade s'ouvre au nord, ce qui constitue une orientation particulière.

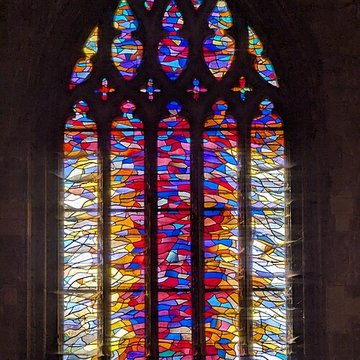

Le chapitre, appuyé financièrement par le roi, le comte du Ponthieu et la ville d'Abbeville, chercha à faire de Saint-Vulfran la plus belle église du Ponthieu et fit appel à Jean Crétel, maître maçon de Tours-en-Vimeu, nommé pour diriger les travaux en 1520 ; les pierres provenaient des falaises de Beaumetz et de Pont-Rémy. Les conflits, notamment les guerres de religion et les invasions espagnoles, ainsi que des difficultés financières, interrompirent le chantier : les fondations du chœur avaient été commencées en 1573, la confrérie des merciers obtint la reprise des travaux en 1621 et le chœur fut finalement achevé entre 1661 et 1663, les trois verrières supérieures de l’abside ayant reçu des vitraux en 1691.

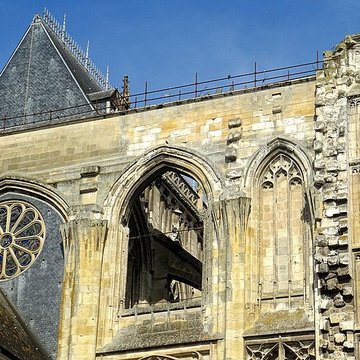

Pendant la Révolution, l'église fut transformée en temple de la Raison et le 8 juin 1794 y fut célébrée une fête en l'honneur de l'Être suprême. Après son classement en 1840, un rapport d'Eugène Viollet-le-Duc en 1852 alerta sur l'état de l'édifice et conduisit à l'interdiction du culte ; des campagnes de restauration entreprises à partir des années 1860, sous la direction de l'architecte diocésain François Céleste Massenot, consolidèrent les chapelles et les bas-côtés. Le 20 mai 1940, un incendie provoqué par un pilonnage détruisit une grande partie de la ville et de la collégiale : la voûte s'effondra et seuls subsistèrent le début de la nef, les tours et la façade. Après des restaurations successives, l'édifice fut rendu au culte en 1998.

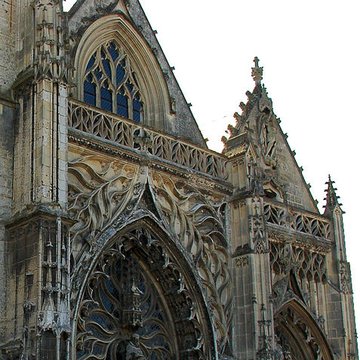

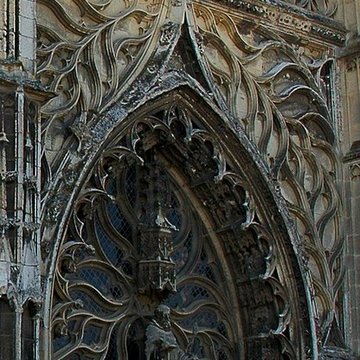

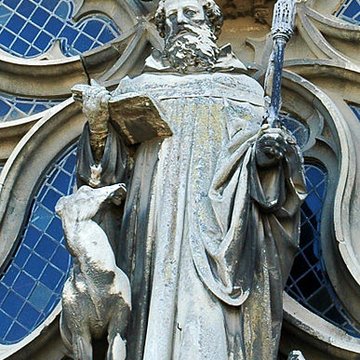

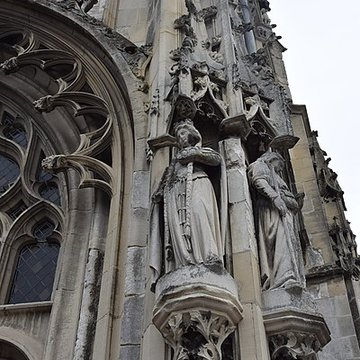

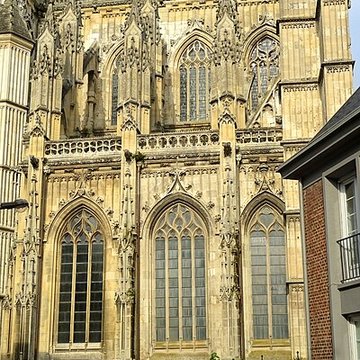

La façade principale, élevée sur trois étages et encadrée par deux tours hautes de 55,80 m, comporte trois portails donnant accès aux trois nefs ; une grande baie éclaire la nef centrale et le pignon sculpté, surmonté de la Trinité, domine l'ensemble. La sculpture abondante autour des portails reflète la dévotion des corporations contributrices plutôt qu'un récit unique : on y reconnaît notamment saint Vulfran, saint Nicolas, saint Firmin et saint Germain l'Écossais, des scènes de la vie du Christ sur les voussures et des scènes de la vie de la Vierge et des apôtres sur les vantaux en bois. Le portail nord présente la légende de saint Eustache au tympan, tandis que le portail sud porte des statues de l'Assomption et d'autres figures en costumes Renaissance, réalisées en 1501 par Pierre Lheureux et offertes par la corporation des merciers.

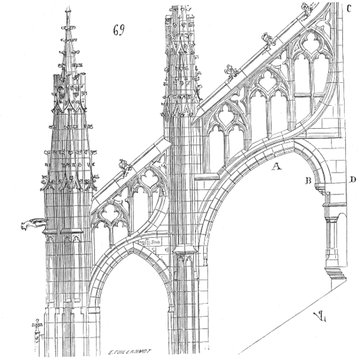

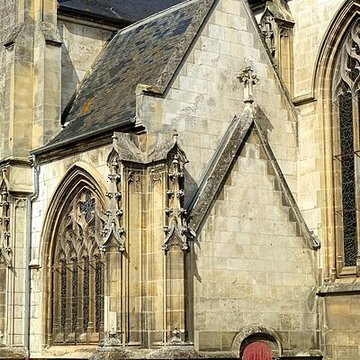

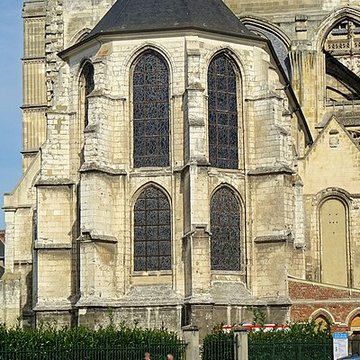

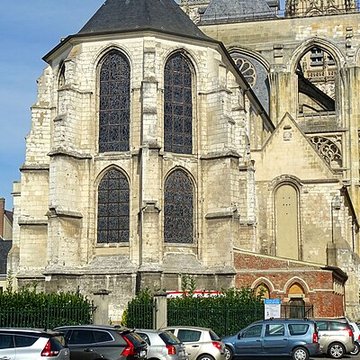

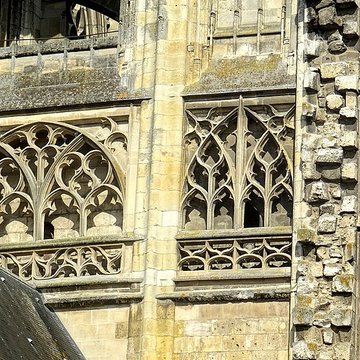

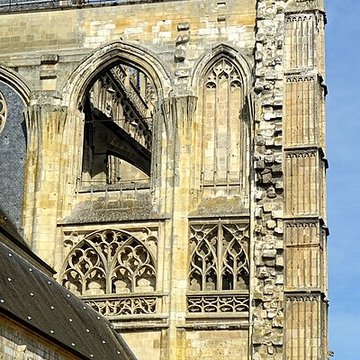

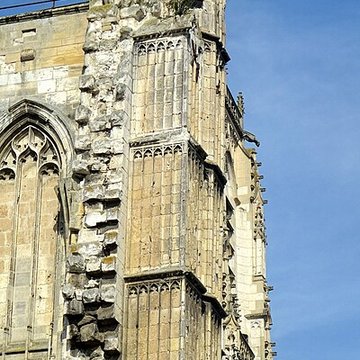

Les façades latérales sont renforcées par des piles et des arcs-boutants pour la première partie de la nef ; les murs ouest du transept, inachevés, conservent un décor flamboyant, alors que la partie orientale prolongée au XVIIe siècle et le chœur, renforcés par des contreforts, présentent un style plus sobre.

La nef, partielle héritière du XVe siècle, est relativement étroite (9,10 m) et très élevée (voûtes à 31,7 m), offrant une forte impression d'élévation ; les grandes arcades reposent sur des piliers en losange, le triforium aveugle est orné d'une balustrade et les voûtes d'ogives à liernes et tiercerons portent des clés pendantes sculptées aux armes des donateurs. Le portail principal est surmonté d'une tribune et la chaire à prêcher en bois du XVIIe siècle, restaurée, a été replacée dans la nef en 2002.

Chaque bas-côté comprend trois chapelles : dans le bas-côté sud se trouvent la chapelle Saint-Jean-Baptiste avec un retable du baptême de Jésus refait en 1849 par les frères Duthoit, la chapelle Saint-Yves-et-Sainte-Anne dont le retable du début du XVIe siècle est conservé au musée Boucher-de-Perthes et qui abrite des statues et un tableau du XVIIe siècle attribué à un élève de Guido Reni, et la chapelle Saint-Quiriace qui conserve un enfeu avec un Christ du XVIIIe siècle et des peintures murales Art déco de Victor-Ferdinand Bourgeois (1931), ainsi que des fonts baptismaux en marbre du XVIIIe siècle, une statue en bois de saint Jean-Baptiste du XVIe siècle et un tableau de Charles Gleyre. Dans le bas-côté nord, la chapelle Saint-Louis, fondée en 1492 par la famille d'Ailly, abrite un retable polychrome de la Nativité partiellement refait au XIXe siècle par les frères Duthoit et restauré en 1994 ; la chapelle Saints-Anges-et-Saint-Luc conserve un bas-relief du XVIe siècle et un retable du XIXe siècle des frères Duthoit, et la chapelle Saint-Firmin présente un tableau de Hermine Deheirain offert par Louis-Philippe en 1837.

Le chœur, élevé au XVIIe siècle et voûté en bois, perdit ses boiseries lors des bombardements de 1940 ; il est pourvu de verrières ornées de vitraux de William Einstein et d'un maître-autel dit « autel de saint Vulfran », réalisé par les frères Duthoit et orné de scènes sculptées retraçant la vie du saint. Le buste-reliquaire de saint Vulfran en chêne peint (XVIIe siècle) a été restauré et replacé dans le chœur en 2013 ; on y retrouve également un Christ en croix polychrome (début XVe siècle), une Vierge à l'Enfant du XVIIe siècle, un lutrin en forme d'aigle du XVIIIe siècle et un orgue de chœur installé en 1961 en remplacement de l'orgue de tribune détruit en 1940.

La collégiale a inspiré plusieurs œuvres picturales conservées dans des musées et collections, et elle est évoquée en littérature, notamment par Victor Hugo dans ses Récits de voyages et dans une nouvelle du recueil d'Alfred Hitchcock Histoires abominables.