Origine et histoire du Palais du Tau

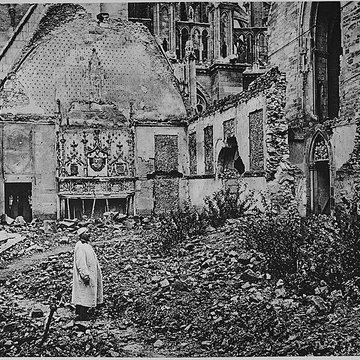

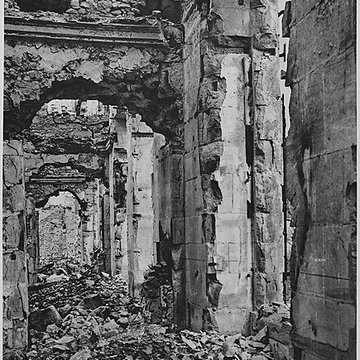

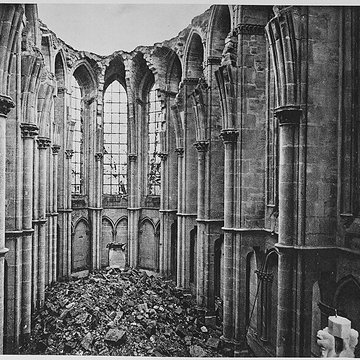

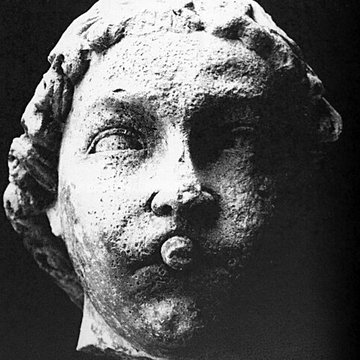

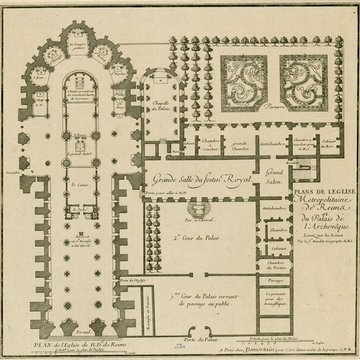

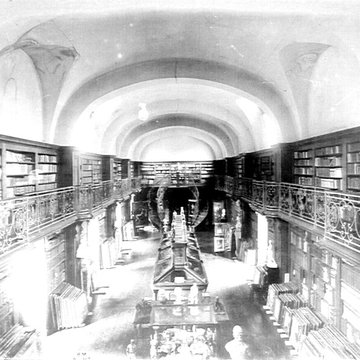

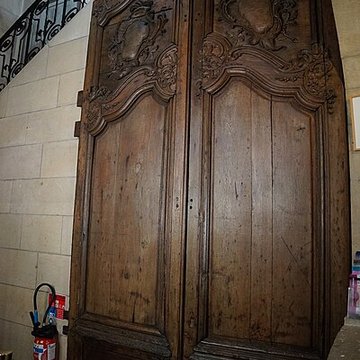

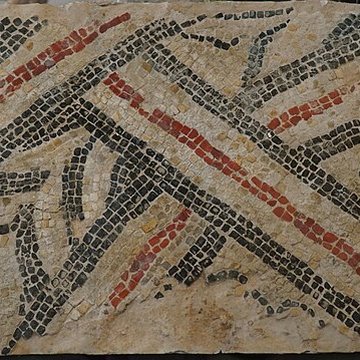

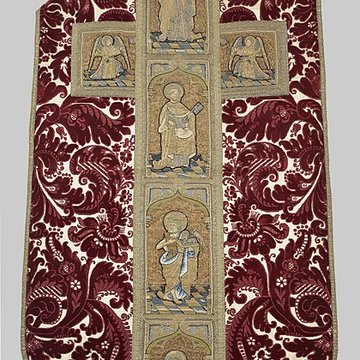

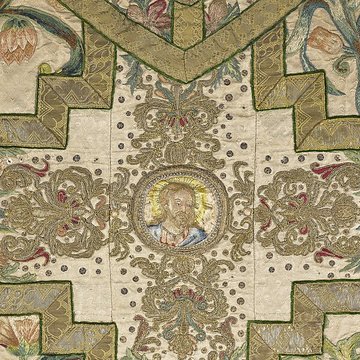

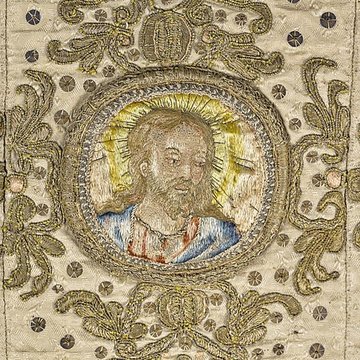

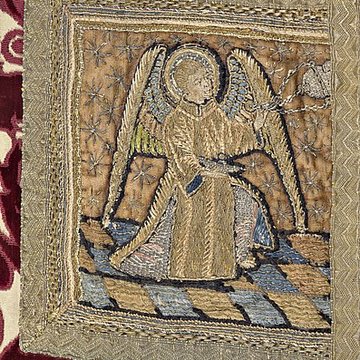

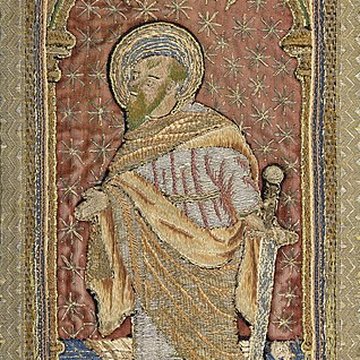

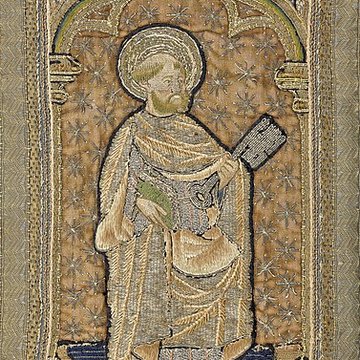

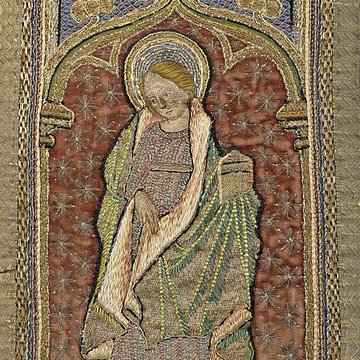

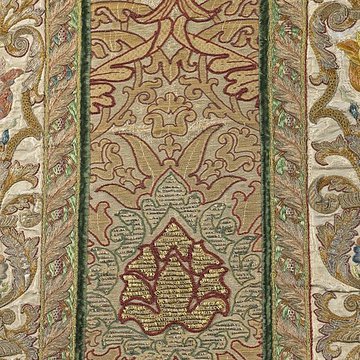

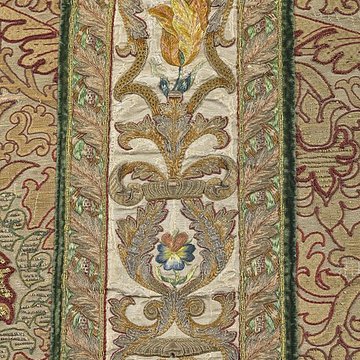

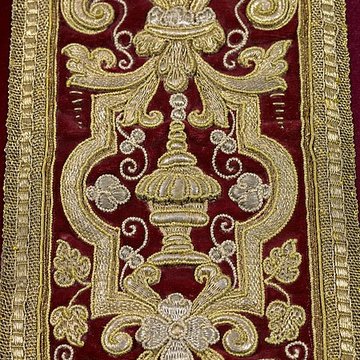

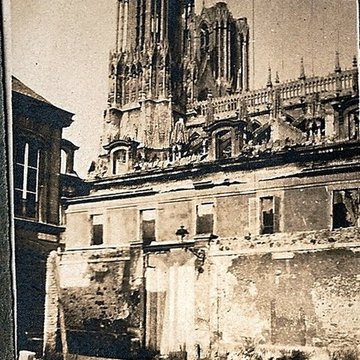

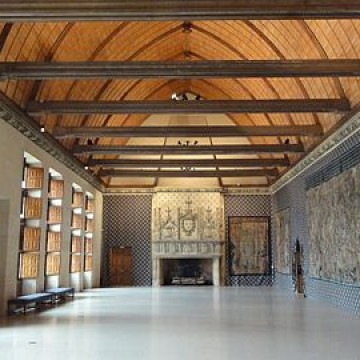

Le palais du Tau, ancien archevêché de Reims, tient son nom de la forme en T que présentait initialement sa salle principale. Implanté à côté de la cathédrale Notre-Dame, il fut longtemps la résidence des évêques et archevêques de Reims et accueillait les rois lors des cérémonies de sacre, la salle du Tau servant alors aussi de lieu de banquet. Le site est occupé depuis le Ve siècle ; des vestiges d'une villa gallo-romaine ont été découverts dans la salle basse du palais. Une chapelle palatine à deux niveaux, de style gothique, est attribuée à Jean d'Orbais et date de la période 1215-1235. La résidence a été agrandie et remaniée à plusieurs reprises, avec des transformations majeures à la fin du XVe siècle sous Guillaume Briçonnet et des aménagements classiques importants réalisés par Robert de Cotte à la fin du XVIIe siècle sous l'archevêque Charles-Maurice Le Tellier. Le palais perdit alors son aspect défensif, la tour d'Éon ayant déjà été détruite en 1648 par Léonore d'Estampes, et sa superficie fut considérablement augmentée, la grande salle perdant sa croisée et la composition des appartements étant réorganisée. Confisqué pendant la Révolution et transformé en tribunal puis en bourse de commerce, le bâtiment servit aussi de prison et vit son jardin converti en cour de détention. Restauré pour le sacre de Charles X et remanié dans un style néo-gothique, il abrita ensuite l'Académie de Reims et, au XIXe siècle, une importante bibliothèque et des expositions publiques. Après la séparation des Églises et de l'État, l'archevêque quitta le palais en 1906 ; l'édifice fut classé monument historique en 1907 et destiné à accueillir plusieurs musées. Le 19 septembre 1914, un incendie provoqué par le bombardement de la cathédrale ravagea le palais : la galerie des rois peints et l'essentiel des collections furent détruits, et à la fin de la guerre il ne restait guère plus que les façades et la chapelle. Utilisé comme atelier lors de la reconstruction de la cathédrale, le palais ne fut reconstruit qu'à partir de 1950 et réouvert au public en 1972 comme musée. En 1991, la cathédrale et le palais du Tau ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 1972, le palais, géré par le Centre des monuments nationaux, abrite le musée de l'Œuvre et conserve d'importants éléments sculptés provenant de la cathédrale, des tapisseries anciennement exposées en l'édifice et des salles consacrées aux sacres des rois de France ; il accueille également des expositions temporaires et des manifestations culturelles. La salle du Tau, qui a perdu sa forme en T lors des travaux de Robert de Cotte et présente aujourd'hui un plan rectangulaire, conserve une cheminée ornée des armoiries de Guillaume Briçonnet mêlées à celles du chapitre de Reims ; sa charpente en bois, en forme de carène de navire inversée, a neuf poutres horizontales. La cheminée, épargnée par les bombardements de 1914, a été restituée dans l'état présumé du XVe siècle, et deux grandes tentures du XVe siècle illustrant l'Histoire du roi Clovis y sont exposées. Le trésor du palais est réparti dans deux pièces situées entre la salle du Tau et la chapelle haute : l'une présente des objets de l'Ancien Régime, l'autre des créations de la Restauration, parmi lesquelles figurent la sainte Ampoule et son reliquaire, le calice du sacre, le talisman dit de Charlemagne, le reliquaire de la Résurrection et la nef de sainte Ursule, ainsi que d'autres reliquaires médiévaux. La chapelle haute, classée monument historique depuis 1886, est accessible depuis la salle du Tau ; son entrée est surmontée d'un tympan représentant une Adoration des Mages et elle abrite notamment les six chandeliers et la croix réalisés par l'orfèvre Henri Auguste pour le mariage de Napoléon et de Marie-Louise. D'autres salles du palais exposent des sculptures, des ensembles tapisseries et des objets liturgiques et offrent un parcours illustrant l'histoire liturgique et artistique du lieu.