Origine et histoire du Collège des Jésuites

Le collège des Jésuites est un bâtiment du XVIe siècle situé à Reims. Fondé en 1608 après l'achat de l'hôtel de Cerny et des dons de François Brûlart, il ouvrit ses classes le 18 octobre 1608. Nicolas Brûlart de Sillery avait obtenu l'autorisation du roi par lettres patentes du 25 mars 1606. L'enseignement suivait le Ratio Studiorum et accueillit jusqu'à 1 000 élèves, avec un internat. On y dispensait les humanités, la grammaire, la rhétorique, la philosophie, la théologie, les mathématiques, ainsi que des enseignements pratiques comme la danse, le théâtre, la musique et l'escrime. La pédagogie jésuite alternait latin, arts et sciences ; les autorités universitaires concédèrent par lettres patentes en 1609 que ses élèves passent les diplômes de l'université. Des donations et achats successifs — ferme, prieuré, rente, prieuré de Saint‑Maurice — permirent l'extension et la configuration du site autour d'une chapelle centrale et d'une cour bordée de bâtiments.

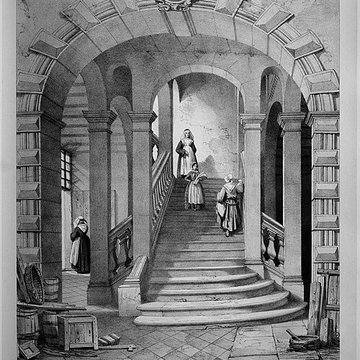

Bannis en mai 1762, les Jésuites virent leurs biens saisis ; les 8 000 livres confisqués en 1764 constituèrent le premier fonds de la bibliothèque de Reims. En janvier 1766 l'hospice général entra en possession des lieux, qui servirent d'hospice jusqu'en 1772, puis accueillirent la fondation des Magneuses à partir de 1791 ; cette présence dura jusqu'au milieu du XXe siècle. Le bâtiment hébergea des étudiants de droit en 1967, fut acquis par la municipalité en 1976 et a ensuite regroupé des structures régionales, internationales et locales.

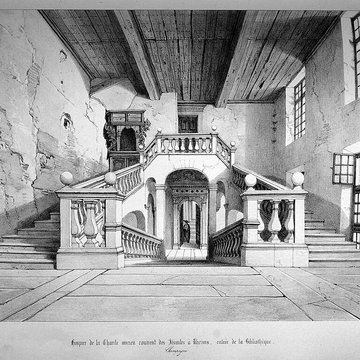

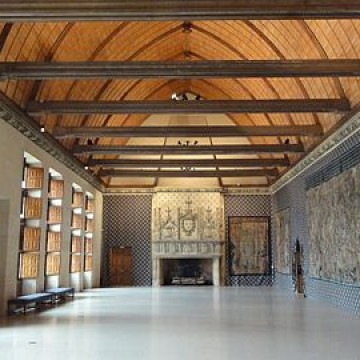

La bibliothèque, située sous les toits, est un chef-d'œuvre de l'art baroque français réalisé entre 1670 et 1680, richement décorée de guirlandes, volutes, angelots et caissons ornés de médaillons, avec de petits cabinets éclairés par des lucarnes. Le réfectoire, dans la même aile et attenant à la cuisine, est décoré de boiseries et de peintures de Jean Hélart retraçant la vie d'Ignace de Loyola et de François‑Xavier. Les cuisines, vestiges du prieuré Saint‑Maurice, conservent une salle voûtée du XVIe siècle avec des fourneaux de 1900 et des robinets du Premier Empire.

L'ensemble a été restauré et réaménagé pour accueillir des activités variées : le Fonds régional d'art contemporain (FRAC Champagne‑Ardenne) s'est installé depuis 1990 dans l'aile longeant la rue Gambetta, une maison des associations occupe l'aile bordant la rue du Barbâtre et un atelier du patrimoine y a été installé. Un planétarium a occupé une partie des locaux avant d'être transféré en 2013 ; après d'importants travaux de rénovation conduits entre 2013 et 2015, la totalité du collège est désormais occupée par le campus rémois de l'Institut d'études politiques de Paris.

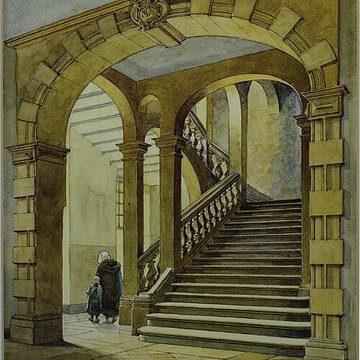

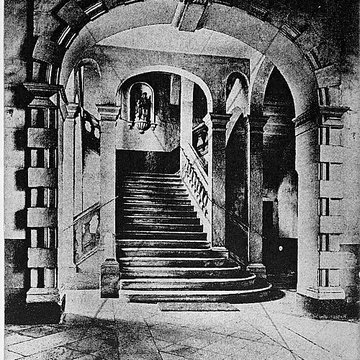

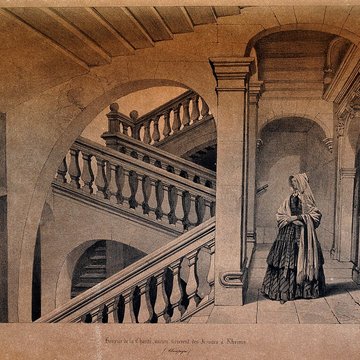

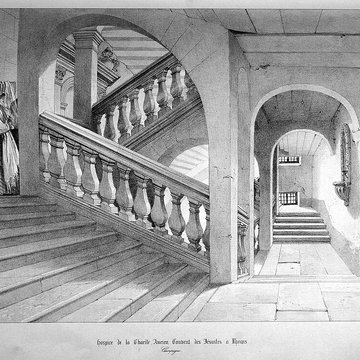

Pour protéger son intérêt architectural et culturel, l'ensemble — jardin, cour, réfectoire, vestibule, cuisine, élévations et décors intérieurs — fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 2 septembre 1933 ; l'escalier du XVIIe siècle est classé depuis le 25 décembre 1921. Les ceps de vigne ayant échappé au phylloxéra, un ancien cépage appelé Verjus, sont également protégés. Parmi les anciens élèves figurent Henri II de Guise, Jean‑Baptiste Colbert, Robert Nanteuil, Jacques Marquette et Nicolas de Condorcet. La bibliothèque a servi de décor pour le tournage de scènes du film La Reine Margot.