Origine et histoire de l'Hôtel-Dieu

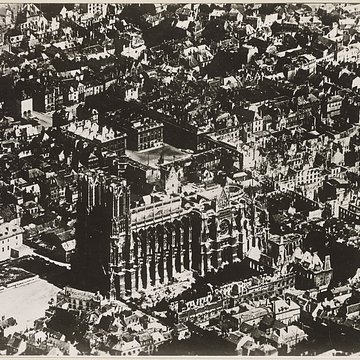

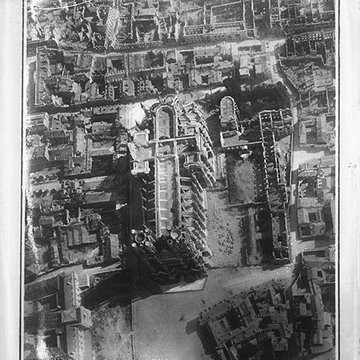

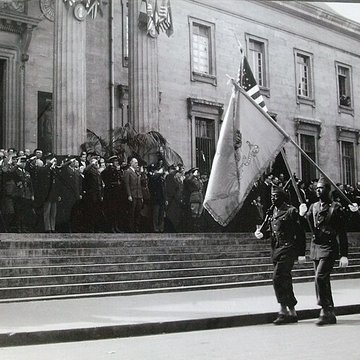

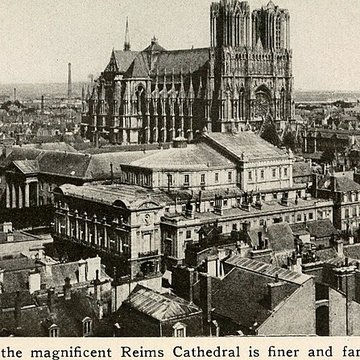

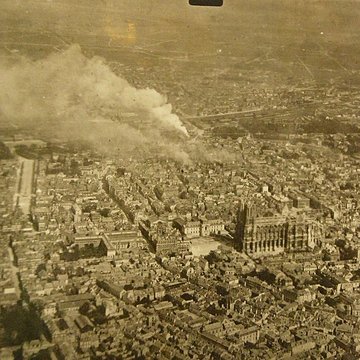

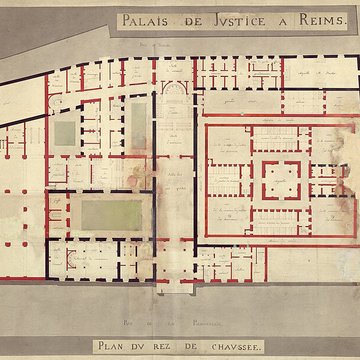

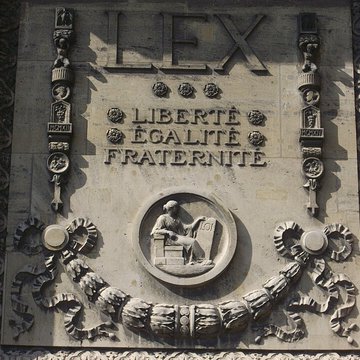

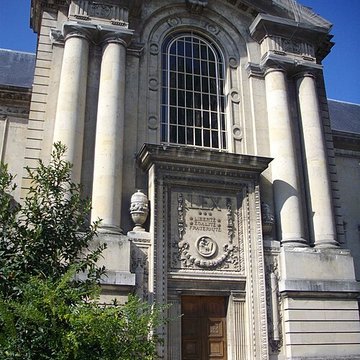

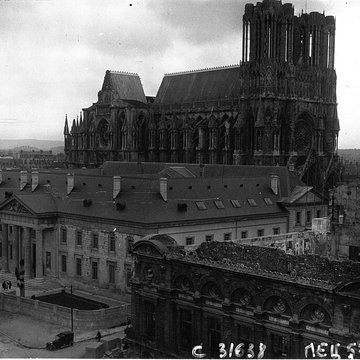

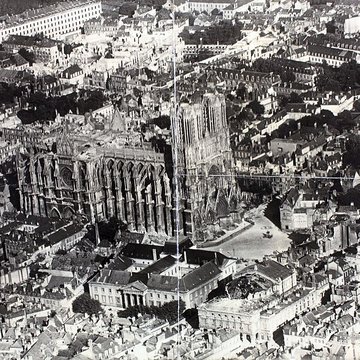

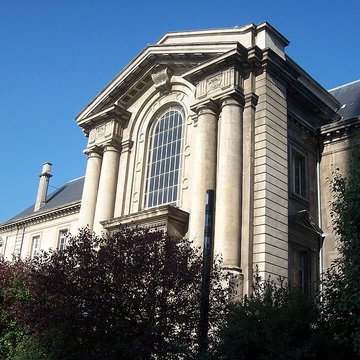

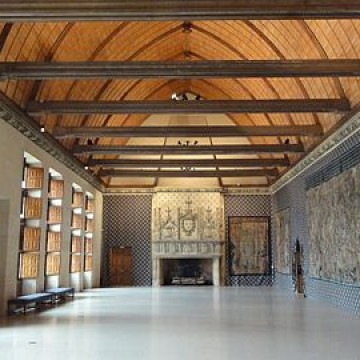

Le palais de justice de Reims, installé à l'emplacement de l'ancien hôtel-Dieu, occupe le secteur entre la place du Cardinal‑Luçon et la place Myron‑Herryck au centre‑ville et est desservi par les tramways A et B ainsi que par de nombreuses lignes de bus du réseau Grand Reims Mobilités. Il abrite notamment le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce ; la ville dispose par ailleurs d'un conseil de prud'hommes et d'une cour d'appel, la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance ayant conduit à la création du tribunal judiciaire au 1er janvier 2020. L'origine de l'hôtel‑Dieu remonte à la fondation de l'évêché au début du VIe siècle : il accueillait voyageurs, indigents et malades et fut doté par plusieurs évêques de Reims. Deux grandes salles destinées aux malades furent attribuées à Hincmar et l'établissement fut administré par le chapitre cathédral, qui y déléguait des religieux puis, par la suite, des religieuses de l'ordre de Saint‑Augustin. Au XIVe siècle l'hôpital comprenait deux quartiers distincts pour hommes et femmes, comportant plusieurs salles et lits, et accueillait également une crèche pour enfants abandonnés ; au fil des siècles le personnel et l'organisation évoluèrent, comme en 1750 où l'on dénombrait religieuses, ecclésiastiques, ouvriers et domestiques, ainsi que des médecins et autres officiers. En 1789, l'hôtel‑Dieu disposait de revenus mentionnés à 175 000 livres et possédait sa propre chapelle dédiée à saint Nicolas. Au XIXe siècle, des postes d'externe et d'interne furent créés, mais les salles de soins devenant inaptes, l'hôtel‑Dieu fut déplacé ; l'Hôpital‑général occupa alors successivement l'ancien collège des Jésuites puis l'abbaye Saint‑Remi en 1826. L'institution possédait un important patrimoine mobilier — tentures, peintures et objets — dont une partie figure aujourd'hui dans les collections du musée de la ville ou appartient à l'établissement hospitalier actuel. Plusieurs architectes se succédèrent pour transformer l'ancien hôtel‑Dieu en bâtiment judiciaire : Auguste Caristie et l'architecte municipal Nicolas Serrurier ont conçu des projets, et Narcisse Brunette a dirigé les travaux en dessinant notamment une façade de style néo‑grec, tout en conservant une façade de style Louis‑XV et les anciens celliers gothiques. Pour permettre l'agrandissement du côté de la cathédrale, une maison d'arrêt datant de 1835 fut supprimée lors des travaux au début du XXe siècle ; l'édifice ancien fut en grande partie rasé pour construire l'actuel palais de justice, mais une salle souterraine semblable à celle du palais du Tau fut conservée et classée en 1930. Le fronton de la façade d'entrée, côté place Myron‑Herryck, porte un bas‑relief réalisé par Riondet et De Maghellen représentant la Justice tenant glaive et balance, et une statue de l'Intégrité due au sculpteur Jean‑Baptiste Farochon se trouve sous le portique. Le monument est documenté par des vues de façades et des dessins anciens, dont un dessin de Maquart en 1845, et son mobilier et ses éléments décoratifs font l'objet de vestiges conservés ou exposés localement.