Origine et histoire du Prieuré des bénédictines de Vinetz

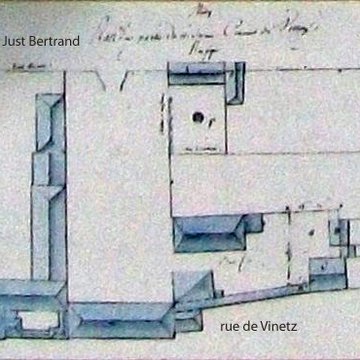

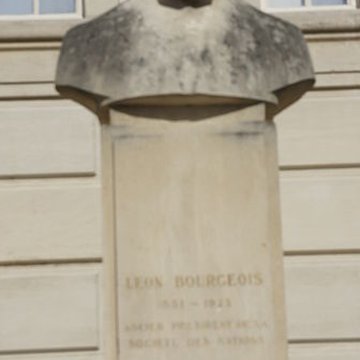

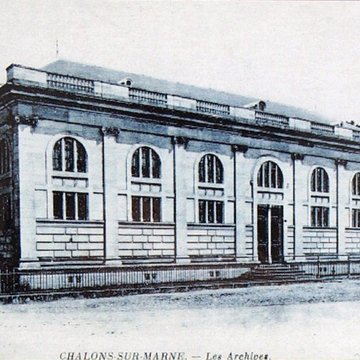

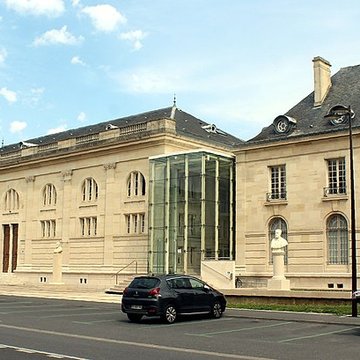

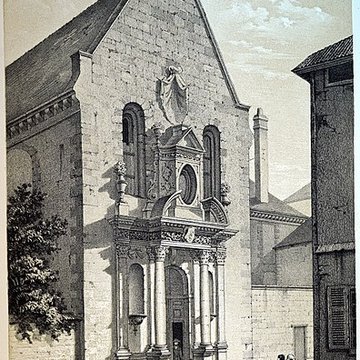

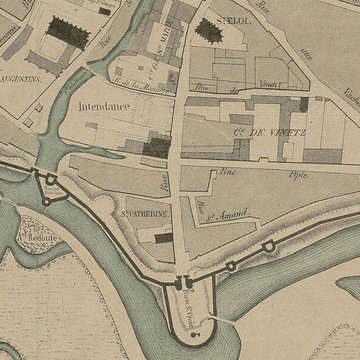

Le couvent de Notre-Dame de Vinetz, d'observance bénédictine, est mentionné pour la première fois en 1101 et se trouvait à l'origine sur le finage de Saint-Martin-sur-le-Pré, à mi-chemin entre cette commune et Recy, en bordure de l'ancien lit de la Marne. Au Moyen Âge, le prieuré dépend d'abord de l'abbaye de Juilly puis de celle de Molesmes, et reçoit de nombreux biens par donations et dots, ce qui lui permet d'agrandir son domaine. Isolé, il subit de nombreuses vicissitudes du XIVe au XVIIe siècle, notamment les ravages causés par les Anglais pendant la guerre de Cent Ans ; les religieuses l'abandonnent au début du XVe siècle puis y reviennent une trentaine d'années plus tard. Elles quittent de nouveau le site en 1540 et, lors du passage de l'armée de Charles Quint en 1544, le prieuré et sa ferme sont détruits par le feu ; seule une petite chapelle est alors épargnée. Faute de moyens, les reconstructions restent partielles, mais les religieuses réintègrent les lieux en 1570 avant de partir définitivement en 1622 pour s'installer à Châlons dans l'ancien couvent des Récollets, rue de Richebourg, devenue rue de Vinetz. Dès 1688, la prieure Marie Larcher de Chamond entreprend la réfection totale des bâtiments ; la construction d'une nouvelle chapelle débute en 1690 et l'église est bénie le 1er avril 1693. Les travaux comprenaient une chapelle, un grand bâtiment, un logis pour les pensionnaires et un cloître ; la date 1698 est gravée sur le linteau de la porte de la rue de Vinetz et les sculptures du portail, réalisées par le sieur Augé, sont datées de juillet 1699. Au début du XVIIIe siècle, il ne subsiste du prieuré que la maison du fermier et la chapelle, qui est encore utilisée en procession jusqu'à la Révolution et existe jusqu'en 1813. À partir de 1789, le couvent est supprimé ; ses bâtiments servent ensuite d'ambulance militaire puis de manutention de vivres, affectation qui perdure jusqu'en 1974, année où le Conseil général achète l'ensemble et y installe une partie de ses services. Aujourd'hui, l'ancien couvent appartient au département : un bâtiment reconstruit au XIXe siècle accueille les archives départementales, la chapelle sert d'espace d'exposition temporaire, deux ailes logent le service de la solidarité départementale et un restaurant d'entreprise fonctionne sur le site. L'entrée de l'église se fait à l'angle de la rue Saint-Éloi et de la rue de Vinetz ; l'accès aux archives se fait par la rue Carnot et celui du service de la solidarité par la rue Just-Berland. Le centre du site correspond à la place du Forum de l'Europe, une esplanade ornée de tessons et de mâts portant les drapeaux des pays européens. Un scandale de détournements alimentaires est signalé en octobre 1906 à la caserne et à la manutention, impliquant des sous-officiers, et suscitant l'indignation de l'opinion publique.