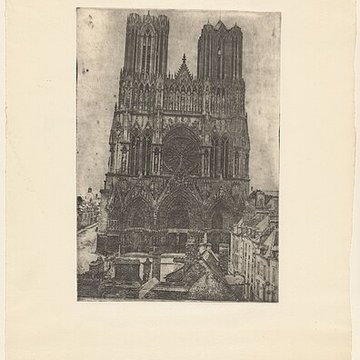

Origine et histoire de la Cathédrale Notre-Dame

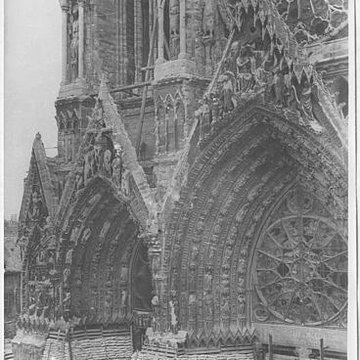

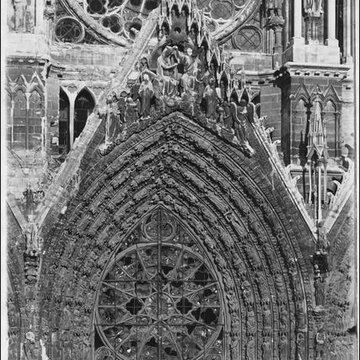

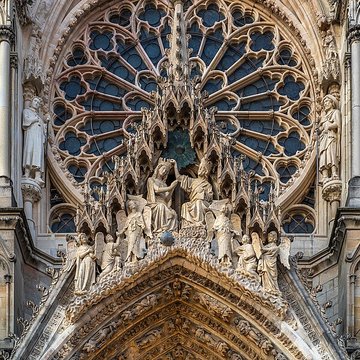

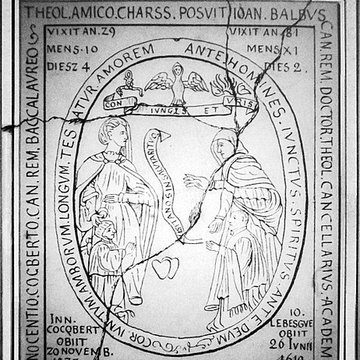

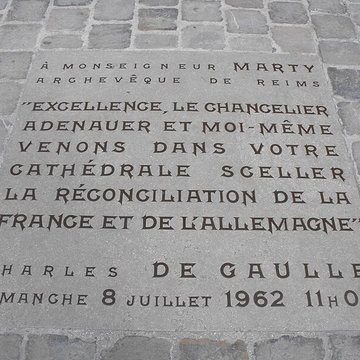

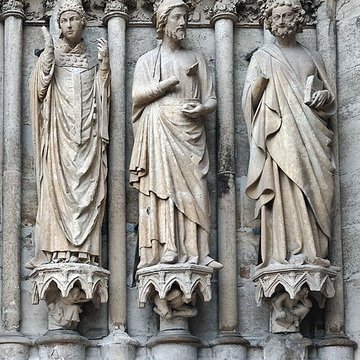

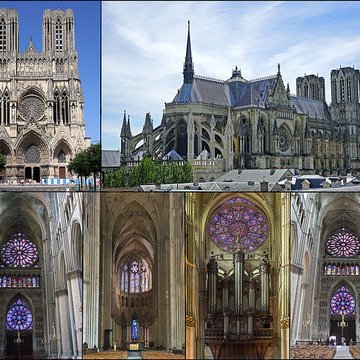

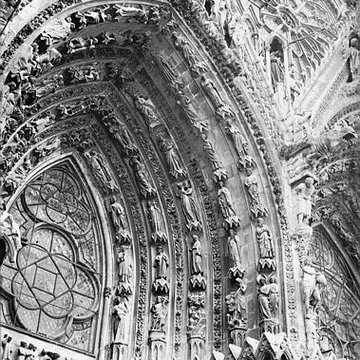

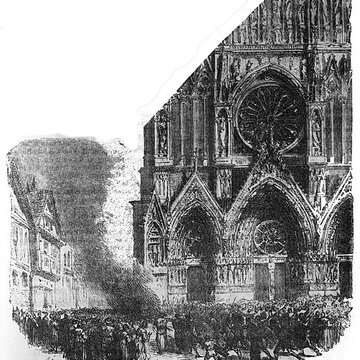

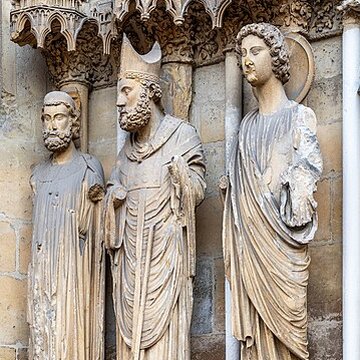

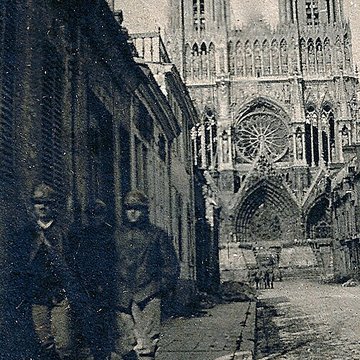

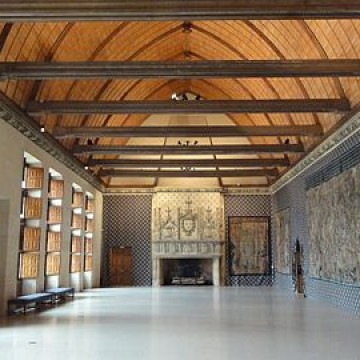

La cathédrale Notre-Dame de Reims, située dans la Marne en région Grand Est, est le siège de l'archidiocèse et la cathédrale métropolitaine de la province ecclésiastique de Reims. Dès le XIe siècle elle devint le lieu de la quasi-totalité des sacres des rois de France, conférant au monument un prestige national. Des textes et des vestiges, notamment ceux rapportés par Flodoard et Nicaise, attestent d'un lieu de culte rémois dès le Ve siècle, où se déroula le baptême de Clovis par l'évêque Rémi, dont la date fait l'objet de débats. Plusieurs cathédrales se sont succédé sur le même emplacement, la crypte primitive consacrée à saint Rémi servant de noyau aux reconstructions ultérieures. Après des remaniements carolingiens et des campagnes de reconstruction aux IXe et Xe siècles, l'archevêque Hincmar consacra une cathédrale en 862. Au milieu du XIIe siècle, d'importants travaux modifièrent la façade et le chœur, préparant la transition vers le premier art gothique. La construction de l'édifice actuel débute au début du XIIIe siècle ; la première pierre fut posée le 6 mai 1211 et plusieurs maîtres d'œuvre se succédèrent, dont Jean d'Orbais, Jean-le-Loup, Gaucher de Reims et Bernard de Soissons. Le triforium du chœur est amorcé dans les années 1220, le sanctuaire est livré en 1241 et la nef et la façade occidentale sont élevées dans la seconde moitié du XIIIe siècle, la grande phase de gros œuvre s'achevant vers 1275. La couverture définitive en plomb fut posée vers la fin du XIIIe siècle, la fourniture du matériau ayant été facilitée par des exemptions accordées en 1299. Un incendie en 1481 détruisit la charpente, le grand clocher central et les galeries de toiture ; la reconstruction bénéficia d'un soutien royal mais resta inachevée au début du XVIe siècle. Consacrée à la Vierge Marie, la cathédrale est l'une des réalisations majeures de l'art gothique en France, remarquable tant par son architecture que par une statuaire comptant 2 303 statues. La façade occidentale, commencée après 1252, comporte trois portails richement sculptés et une galerie des rois illustrant la vocation dynastique du lieu ; le portail central est exceptionnellement dédié à la Vierge. La cathédrale conserve de nombreux vitraux du XIIIe siècle et intègre, depuis le XXe siècle, des verrières contemporaines d'artistes tels que Marc Chagall et Imi Knoebel. Pendant la Première Guerre mondiale, la cathédrale, qualifiée de « cathédrale martyre », subit en 1914 un incendie ravageur provoqué par des bombardements : la charpente s'effondra, la grande rose et de nombreuses sculptures furent détruites et la ville fut largement atteinte. Au total, l'édifice reçut 288 obus pendant le conflit. Les travaux de restauration commencèrent en 1919 sous la direction d'Henri Deneux, avec l'aide de mécènes américains, et reposèrent sur la reconstruction de la charpente par une structure moderne en béton armé, inspirée de solutions anciennes. La remise en état de la façade occidentale et de sa statuaire s'est poursuivie par tranches depuis la fin du XXe siècle, avec des campagnes importantes entre 1989 et 2019. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991, la cathédrale demeure un haut lieu du tourisme local et a accueilli environ 1,5 million de visiteurs en 2007. Architectoniquement, elle présente une élévation à trois étages, une nef haute de 38 mètres, un plan en croix latine à chevet large et de grands arcs-boutants qui accentuent son élan vertical caractéristique du gothique. La pierre employée est principalement un calcaire lutétien extrait dans les collines au nord-ouest de Reims ; les restaurations du XXe siècle ont mobilisé des calcaires similaires ou de Courville pour respecter la patine originelle. Outre son rôle religieux et artistique, la cathédrale a été le théâtre d'événements symboliques, comme le sacre de Charles VII en 1429 lié à Jeanne d'Arc et la rencontre de réconciliation franco-allemande sous ses voûtes en 1962. Elle conserve un mobilier et des chapelles riches en œuvres, des orgues historiques, un carillon et une maîtrise de chant active depuis 1285, témoins de sa vocation liturgique et musicale continue. Tous les rois capétiens se firent sacrer à Reims, à l'exception de sept d'entre eux, ce qui explique l'importance politique et mémorielle attachée au site.