Origine et histoire

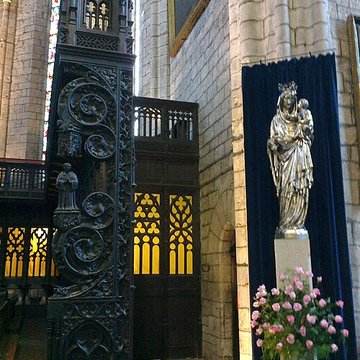

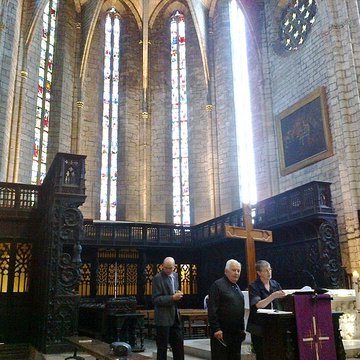

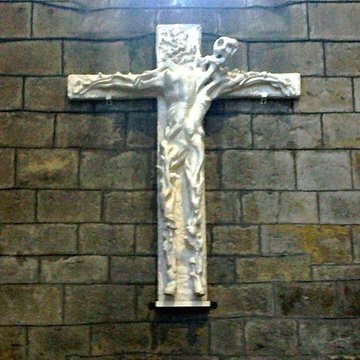

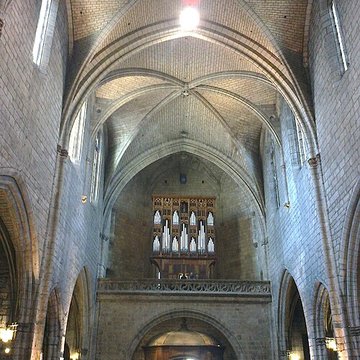

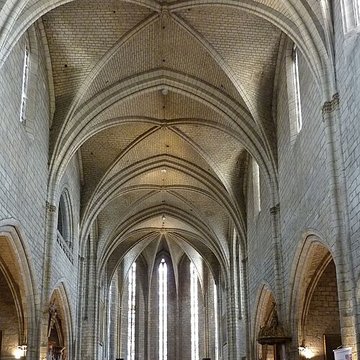

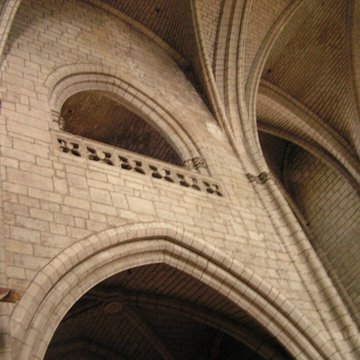

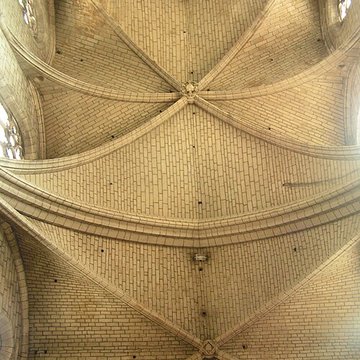

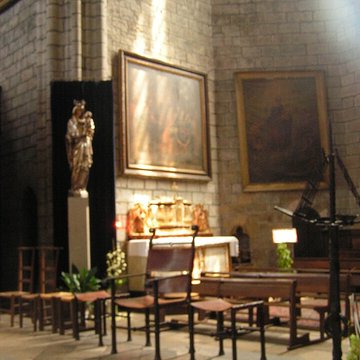

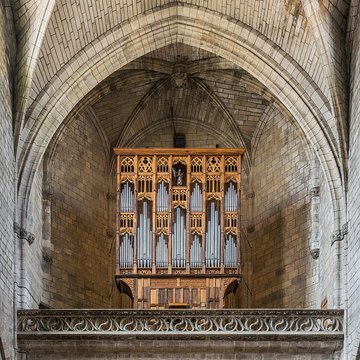

La collégiale Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue, située dans l'Aveyron, est classée monument historique par arrêté du 15 juillet 1892. La bastide de Villefranche a été fondée en rive gauche de l'Aveyron en 1099 ; après transfert sur la rive droite la première pierre de la nouvelle église a été posée en 1252 et la construction a commencé en 1260 selon le plan gothique méridional d'une nef unique soutenue par des contreforts. Le clocher initialement prévu au nord-ouest a vu sa position et son dispositif modifiés au cours du chantier sous l'influence de responsables locaux ; après l'entrée du comté de Toulouse dans le domaine royal en 1271 les travaux ont connu des interruptions et des lenteurs. L'archiprêtré a été transféré à Villefranche en 1301 ; les travaux du chœur ont été ralentis par la guerre, la construction du transept a commencé dans les années 1320 et un petit clocher servant la tribune a été établi en 1327. Des donations de bois et des fondations privées ont permis d'élever des chapelles le long de la nef, parmi lesquelles la chapelle Saint-Blaise (actuelle chapelle du Sacré-Cœur), la chapelle Sainte-Catherine et la chapelle Saint-Antoine-de-Padoue. La construction des remparts à partir de 1342 a détourné matériaux et ressources au détriment de l'église, si bien que les consuls sollicitèrent l'aide du roi et obtinrent en 1419 des subsides et des exemptions pour poursuivre les travaux. Les voûtes ont été montées d'est en ouest ; les deuxième et troisième travées de la nef, réalisées ensemble, portent une clef armoriée attribuée à Guillaume de la Tour d'Olliergues et datent donc des années 1450 environ. Des orgues sont installées dès 1433 sur la tribune de la chapelle Saint-Michel et la construction du clocher nord est finalement abandonnée à la fin du XVe siècle au profit d'un clocher-porche occidental imposant, inachevé en partie haute. L'édification du clocher-porche a modifié le projet de la première travée de la nef, nécessitant d'importants piliers et une voûte sexpartite ; les voûtes de la collégiale étaient en place au milieu du XVe siècle et la couverture a été réalisée avec des tuiles rouges vernissées selon des contrats passés en 1472. Les travaux de surélévation du clocher, marqués par des amorces de voûtes et des armes familiales, se sont poursuivis dans la seconde moitié du XVe siècle ; le portail occidental montre des socles et des dais pour une statuaire probablement inachevée. La tentative d'élever l'église en collégiale commence en 1433, aboutit à une bulle papale en 1444 et se formalise par des accords avec l'évêque de Rodez dans la décennie suivante, consacrant ainsi le nouveau chapitre. Les chanoines commandent les stalles du chœur à André Sulpice entre 1473 et 1487 ; ces stalles en bois sculpté sont installées en 1496 et comptent soixante-deux sièges après leur repositionnement en 1750. À la suite d'un incendie en 1503, l'horloge municipale est placée dans le clocher ; la collégiale est consacrée le 24 juin 1519 par l'évêque François d'Estaing et des élargissements de la sacristie nord ont été réalisés. En novembre 1561 la collégiale est pillée par un groupe protestant ; les stalles et leurs statuettes basses sont endommagées et des mesures de défense du clocher proposées n'ont été que partiellement exécutées. La toiture actuelle à quatre pans du clocher a été dessinée en 1585 et achevée en 1604, le corps de garde établi sur le clocher ayant été démoli en 1594. Les verrières ont souffert du vent et de la grêle en 1696 ; des demandes de réparation sont formulées au début du XVIIIe siècle et des travaux d'entretien et d'aménagement se poursuivent au XVIIIe siècle, notamment le blanchissage de l'église en 1750. Pendant la Révolution la collégiale change plusieurs fois d'usage mais échappe à des destructions majeures ; après son classement en 1892 des restaurations conduites par l'architecte Paul Gout ont été menées entre 1896 et 1898, avec débadigeonnage et reprises des joints intérieurs. Sur le plan architectural, la nef divisée en quatre travées des XIVe et XVe siècles est flanquée de chapelles insérées entre des contreforts ; le transept présente des chapelles polygonales et le chœur associe une première travée de la fin du XIVe siècle à une abside pentagonale dont les voûtes datent de la première moitié du XVe siècle. Le massif clocher-porche du XVe siècle sert de narthex mais demeure inachevé et coiffé d'une toiture simple. La nef mesure 55,50 mètres de long sur 13 mètres de large, la hauteur sous clef est de 22 mètres, le transept 26 mètres sur 7,80 mètres et le clocher atteint 58 mètres. Le vitrail central de Notre-Dame du Rosaire date de 1877 ; il est encadré par deux verrières du XVe siècle — la Création au nord et le Credo au sud — attribuées à un atelier ruthénois associé à Arquet de l'Arche, et restaurées et complétées en 1941 par l'atelier Francis Chigot. D'autres vitraux datent de 1877 et sont l'œuvre de Louis-Victor Gesta. Le mobilier comprend des pièces classées : les stalles du chœur du XVe siècle, une chaire en pierre du XVe siècle dont l'escalier et l'abat-voie sont du XVIIIe siècle, plusieurs tableaux du XVIIe siècle (dont une école espagnole représentant saint Antoine-de-Padoue, une Visitation et un saint Roch), ainsi qu'un autel en marbre polychrome et bois doré du XVIIe siècle ; figure également un Christ en croix intitulé Il souffre pour nous, œuvre de Geneviève Pezet (1913-2009). La collégiale possède deux orgues, de chœur et de tribune ; des orgues y sont signalées dès 1433 et l'instrument principal actuel a été construit vers 1845 par Théodore Puget en réutilisant six jeux anciens antérieurs à 1650 ; seule la partie instrumentale est protégée au titre d'objet depuis le 9 février 1976. Le clocher-porche abrite un ensemble de 49 cloches : une cloche dans le lanternon sonne les heures et quarante-huit cloches, dont sept de volée pour un poids total d'environ onze tonnes, sont installées dans la salle des cloches à mi-hauteur et assurent la sonnerie et le carillon. Le carillon manuel, muni d'un clavier de type "coup de poing", est régulièrement joué par deux carillonneurs titulaires et a fait l'objet d'une restauration complète en 2014-2015 par l'association des Amis du Carillon de Villefranche-de-Rouergue.