Origine et histoire de l'Abbaye de Toussaint

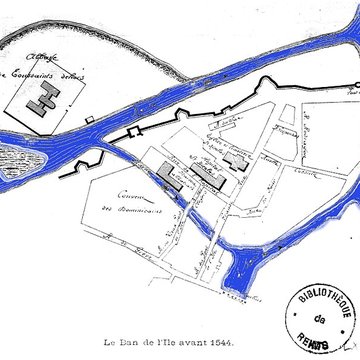

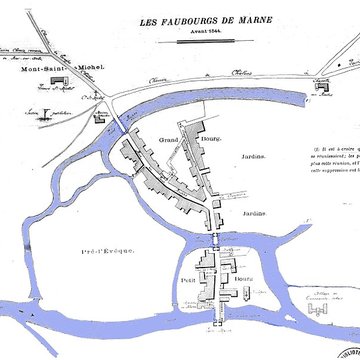

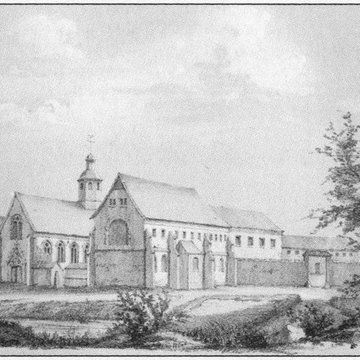

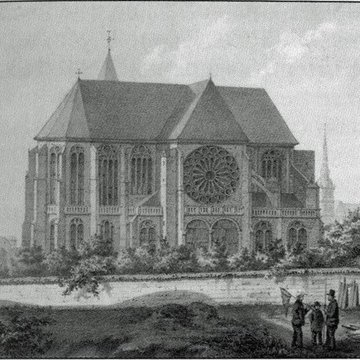

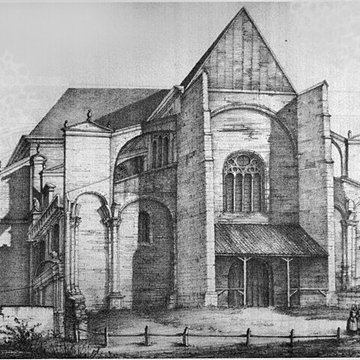

L'ancienne abbaye de Toussaint, située sur une île du ban de Toussaints à Châlons-en-Champagne (Marne), est aujourd'hui une propriété privée dont les bâtiments datent principalement du XVIe siècle. Elle se trouve entre la place de l’École-des-Arts-et-Métiers et le quai des Gadz'Arts. Dès le Ve siècle existait sur l'île une église dite des Saint-Innocents, ensuite connue sous le nom de Saint-Sulpice et desservie par des moines bénédictins ; plus tard, des chanoines réguliers augustiniens y édifièrent une église dédiée à Tous les Saints et prirent en charge un hôpital pour les lépreux et les pestiférés. En 1047, Rainevard reçut les lettres pontificales qui consacraient la fondation de l'abbaye, et la charte du monastère fut formalisée en 1062. Le comte de Champagne Thibault II confirma en 1125 les droits féodaux sur le lieu. Hors les murs, l'abbaye fut saccagée par les Anglais en 1356 et 1359, puis de nouveau dévastée en 1544 lors des campagnes de Charles Quint. Pour assurer la pérennité du monastère, l'abbé Claude Godet acquit un terrain dans les murs et fit édifier les bâtiments conventuels entre 1545 et 1565 ; le sanctuaire et le chœur furent achevés en 1553, la nef ne fut jamais réalisée. Relevée au XVIe siècle, l'abbaye se composait à l'origine de deux ailes claustrales (est et sud) ; au XIXe siècle des extensions furent ajoutées pour les usages scolaires. À la Révolution l'abbaye fut démantelée : l'église fut vendue et détruite, tandis que les bâtiments conventuels, faute d'acquéreurs, furent partiellement conservés et réutilisés. Ils accueillirent successivement l'École d'artillerie (1791-1806), puis les logements des professeurs de l'École impériale des Arts et Métiers (1806-1861). En 1861 le département acheta l'ensemble pour y établir l'École normale d'instituteurs ; la grande aile sur la place fut alors édifiée et une aile en retour d'équerre fut ajoutée en 1876, les travaux s'inspirant du style Renaissance du bâtiment ancien. L'abbaye est classée aux monuments historiques : la salle d'honneur et ses façades et toitures sont classées depuis 1936, de même que les façades et toitures des trois ailes en équerre, et le passage central avec deux salles attenantes de l'aile est a fait l'objet d'une inscription en 2012. Parmi les éléments encore visibles figurent le portail sur cour, la salle capitulaire, l'ancienne chapelle, la façade sur le quai et le portail sur la place. La gouvernance de l'abbaye a connu une longue succession d'abbés réguliers puis d'abbés commendataires à partir de 1521, parmi lesquels Claude Godet est particulièrement cité, ainsi que des titulaires plus tardifs comme Toussaint Lemaître de Paradis et Jean-François de Chamillard. Le chapitre exerçait le droit de patronage et percevait les dîmes dans de nombreuses paroisses de la région, parmi lesquelles Ante, Les Aulnois (Pierry), Auve, Bussy-le-Repos, Dampierre-le-Château, Dommartin-sur-Yèvre, Notre-Dame de l'Épine, Faux-sur-Coole, Fèrebrianges, Flavigny, Herpont, Lenharrée, Matougues, Mesnil-sur-Oger, Normée, Saint-André de Saint-Memmie, Sarry, Sompuis, Songy, La Veuve et Villiers-aux-Corneilles. Depuis 2006 l'ensemble est en propriété privée et en restructuration en vue de la création de logements.