Origine et histoire de l'Église Notre-Dame de Parsac

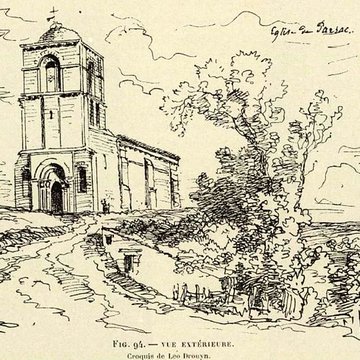

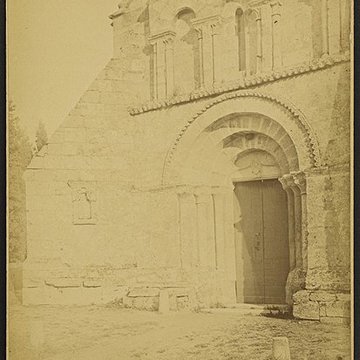

L'église Notre‑Dame de Parsac, située sur la commune de Montagne dans le département de la Gironde, s'élève au sommet d'un promontoire rocheux dominant la Barbanne et le hameau de Parsac, le long de la D130. Petite église romane, elle a été édifiée en trois phases successives entre la fin du XIe et la fin du XIIe siècle et a été peu remaniée par la suite. Peu d'éléments historiques sont connus : la dédicace à Notre‑Dame figure sur la face intérieure du pilier sud de l'arc triomphal ; les chapelains de Parsac sont mentionnés en 1364 et la paroisse apparaît dans la liste de l'archiprêtré d'Entre‑Dordogne en 1398. Le chapitre de Saint‑Émilion était collateur et percevait, jusqu'en 1770, une part importante de la dîme ; les visites épiscopales des XVIIe et XVIIIe siècles signalent la vétusté du bâtiment et la nécessité de travaux. L'église fut désaffectée après la Révolution française puis rouverte au culte à une date incertaine ; elle devint succursale de Saint‑Genès‑de‑Castillon en 1869 puis annexe de Puisseguin en 1877. La commune de Parsac a été rattachée à Montagne en 1973 et l'édifice a été classé au titre des monuments historiques par arrêté du 13 février 2002.

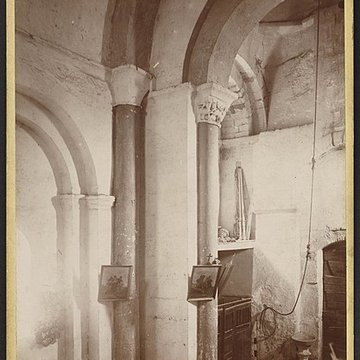

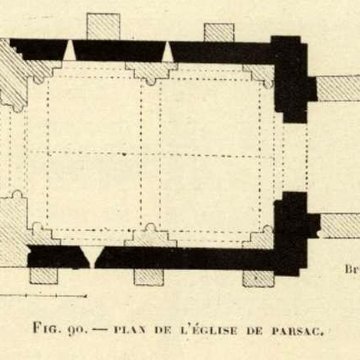

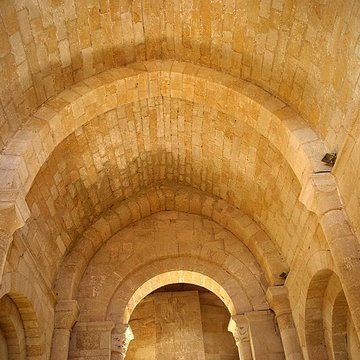

Le plan est simple : une nef de 15 m sur 4,30 m divisée en trois travées voûtées, une tour‑clocher à l'ouest et une abside en hémicycle. La première phase, au XIe siècle, correspond à une nef unique charpentée et à un chevet primitif remplacé ensuite par l'abside actuelle ; la tour occidentale, prévue dès l'origine pour recevoir une coupole, est élevée au début du XIIe siècle ; dans la seconde partie du XIIe siècle la nef charpentée est voûtée par l'adjonction d'arcs de décharge et de trois doubleaux reposant sur des piles coiffées de chapiteaux cubiques. L'arc diaphragme à double rouleau ouvre le mur oriental de la nef sur l'abside voûtée en cul‑de‑four, articulée extérieurement en sept pans par des arcatures sur colonnes. Sous le clocher, la travée porte une coupole ovoïde tandis que les deux autres travées reçoivent une voûte en berceau brisé ; un large oculus a été pratiqué entre l'arc triomphal et le berceau pour compenser une différence de niveau.

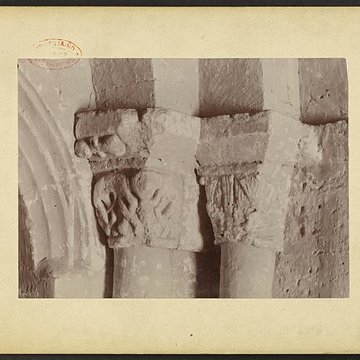

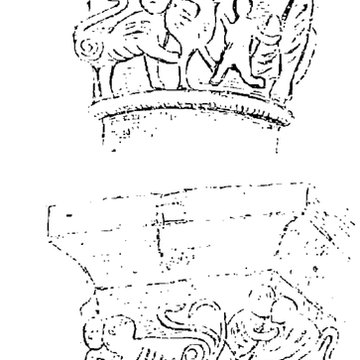

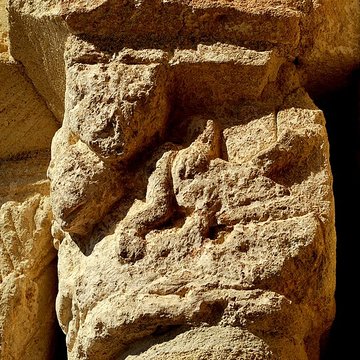

Le portail occidental, remanié à l'époque gothique, conserve des chapiteaux romans à décor de feuillages et des corbeilles historiées, bien que certaines sculptures protégées auparavant par un porche aujourd'hui disparu soient très érodées. Le clocher, de plan barlong et à deux étages séparés par une corniche à modillons, renferme deux coupoles superposées : la coupole du rez‑de‑chaussée, très allongée, repose sur des arcs en plein cintre et des pendentifs ; la coupole supérieure présente un galbe aplati qui ne correspond guère aux calottes médiévales apparentes.

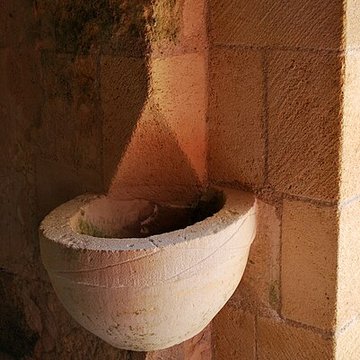

Les modillons de la corniche, souvent très érodés ou fragmentés, offrent néanmoins un répertoire figuré et symbolique caractéristique : têtes humaines aux visages paisibles, homme renversé, musiciens, créatures hybrides, motifs géométriques et scènes satiriques comme une bête portant une hostie, interprétée comme motif d'eucharistie sacrilège. Leur état varie selon les façades ; certains modillons ont été martelés ou modernisés. La nef, flanquée de contreforts, s'éclaire par un oculus à l'est et par des baies ogivales au sud ; le mur nord conserve les traces de deux anciennes fenêtres romanes bouchées. Sur la façade sud se lisent deux cadrans canoniaux, cadrans solaires primitifs utilisés pour repérer les heures liturgiques.

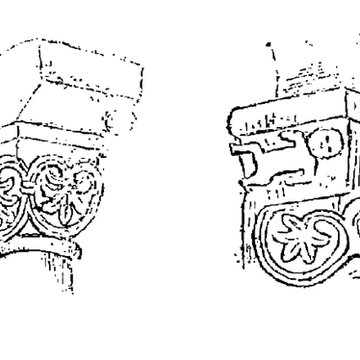

À l'intérieur, chaque flanc de la nef est rythmé par trois arcades en plein cintre à deux voussures ; la première travée, sous le clocher, est couverte par une coupole, tandis que les deux travées orientales portent une voûte ogivale en pierre renforcée par trois doubleaux. L'arc triomphal est orné de chapiteaux à décor de feuillages ; d'autres chapiteaux historiés se situent à l'entrée de la nef et dans le sanctuaire, où trois chapiteaux romans présentent feuillages ou entrelacs. Les chapiteaux historiés de l'entrée illustrent des scènes moralisatrices et des créatures hybrides ; certains tailloirs de l'arc triomphal portent encore des figures partiellement martelées, motifs destinés à rappeler au clergé les vœux de chasteté.

Le cimetière entoure l'église ; une croix marque l'extrémité est, une croix de carrefour se situe au pied du promontoire à l'intersection de la D130 et de la route communale de Malengin, et le monument aux morts de l'ancienne commune de Parsac se trouve à proximité.