Origine et histoire de l'Église Saint-Étienne

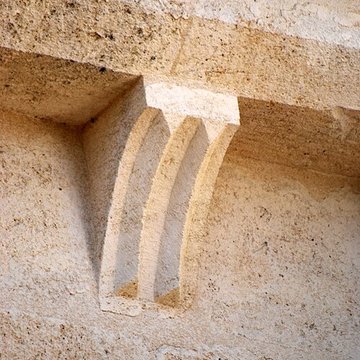

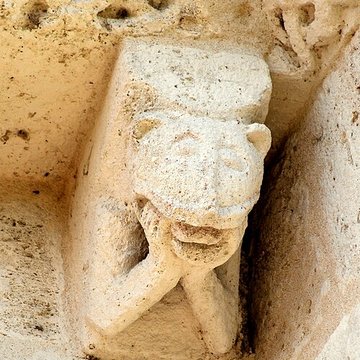

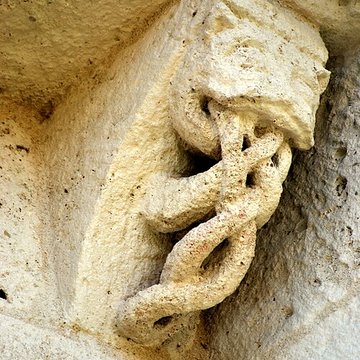

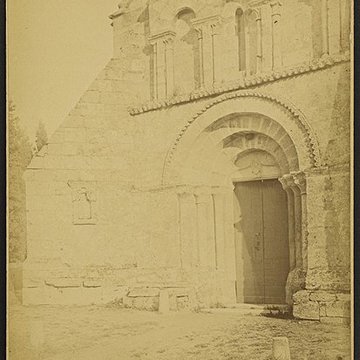

L'église Saint-Étienne, située au centre du bourg de Saint-Étienne-de-Lisse (Gironde), est une église catholique inscrite aux Monuments historiques. Elle se distingue parmi les rares églises de Gironde par son chevet tréflé, formé par l'abside et les deux bras du transept terminés par des absidioles. Construite au XIIe siècle en partie sur des substructions gallo-romaines, l'édifice adopte un plan en croix latine. La nef, composée de trois travées inégales séparées par des contreforts plats romans, est voûtée en berceau plein-cintre et renforcée par des arcs-doubleaux ; la première travée reçut deux contreforts supplémentaires au XVIe siècle. Le mur sud ne conserve qu'un contrefort roman à l'est ; les autres datent du XVIe siècle et une adjonction moderne au milieu de ce flanc sert aujourd'hui de fonts baptismaux à l'emplacement d'une ancienne porte secondaire. Le transept est également voûté en berceau ; ses extrémités nord et sud sont semi-circulaires et voûtées en cul-de-four, et chaque bras s'ouvrait à l'est sur deux absidioles, l'une ayant été remplacée par une sacristie après être tombée en ruine. La partie centrale du transept est couverte d'une coupole sur pendentifs de plan barlong, surmontée d'une tour carrée munie d'épais contreforts. Cette tour, qui était à l'origine un clocher-tour roman, fut remaniée au XVIe siècle ; après un affaissement du sol en 1840, le curé Guiradeau fit raser une partie et surélever la cage de l'escalier pour former la tour-clocher actuelle. L'escalier du clocher est une vis de Saint-Gilles à noyau évidé. L'abside est voûtée en cul-de-four et soutenue par des contreforts plats romans qui montent jusqu'à la corniche. La corniche extérieure, qui court sur l'abside et le transept, repose sur soixante-quatre modillons sculptés dont plusieurs sont modernes ; les autres, d'époque romane, développent une iconographie figurée classique, évoquant notamment les péchés capitaux et leurs conséquences. Des pierres de remploi sculptées, représentant des quadrupèdes et une figure humaine, rappellent par analogie certains bas-reliefs préromans et pourraient provenir d'un édifice gallo-romain. La façade occidentale, organisée en deux avant-corps romans surmontés d'un pignon triangulaire et d'une croix attribués au XVIe siècle, présente un portail roman en plein cintre remanié au XIXe siècle par le curé Dubuch qui veilla toutefois à préserver des peintures et des sculptures anciennes. Le portail central était jadis encadré de deux portes aveugles en plein cintre ; seule la porte nord subsiste, l'autre ayant disparu lors de l'élévation d'un contrefort au XVIe siècle. Les anciennes baies romanes, munies d'arcs en plein cintre et de colonnettes, ont en grande partie été obturées ; une ouverture axiale remplacée en 1880 a accueilli un vitrail de Gustave Pierre Dagrant. Le vitrail du chevet, posé en 1880, illustre saint Étienne devant le Sanhédrin et la partie supérieure montre le Christ en gloire ; il est toutefois en partie caché par le retable de l'autel majeur. L'intérieur a fait l'objet d'une importante campagne de décoration en 1891-1892 ; une plaque inaugurale du 25 octobre 1892 rappelle les artistes intervenus, dont Gaston Virebent. Le sanctuaire, voûté en cul-de-four, s'ouvre par une baie axiale de 1880 et deux petites fenêtres latérales romanes ; quatre panneaux architecturaux à arcatures et clefs pendantes, surmontés d'anges portant les instruments de la Passion, décorent le fond de l'abside. L'autel en plâtre, peint en blanc et rehaussé d'or, présente trois arcades avec bas-reliefs racontant le baptême, la comparution d'Étienne devant le Sanhédrin et son martyre, et il est surmonté d'un retable doré à cinq arcades figurant les évangélistes et le Christ bénissant. Aux extrémités du transept, les chapelles de la Vierge (sud) et du Sacré-Cœur (nord) abritent des autels ornés d'arcades et de retables néo-romans ; la statue du Christ-Roi de la chapelle nord fut offerte en 1893 et la statue de Notre-Dame de Lourdes de la chapelle sud a été donnée en 1883. Le mobilier comprend un confessionnal en plâtre dans le même goût que la décoration de 1892, des fonts baptismaux, les vestiges d'un sanctuaire en bois dit « des Anglais » et une statue du XVIIIe siècle de saint Fort, patron local, tenant un livre fermé et une crosse. Le chemin de croix se compose de quatorze bas-reliefs en plâtre moulé enchâssés dans les murs de la nef et du transept. L'église conserve également six stalles du XVe siècle, venues de la collégiale de Saint-Émilion et acquises vers 1840 ; ces sièges en noyer, classés Monuments historiques en 1903, présentent des miséricordes et des accoudoirs richement sculptés de grotesques, d'animaux et de figures fantaisistes, tandis que leurs dossiers ont souffert de l'humidité. À l'extérieur, la croix de cimetière date du XVIe siècle et repose sur un pupitre carré à cinq marches, et l'on observe les ruines de la chapelle Saint-Fort à proximité. Sous l'Ancien Régime, la paroisse relevait de la juridiction de Saint-Émilion, dont les limites furent précisées par lettre patente de 1289 ; une reconnaissance de 1332 mentionne la paroisse sous le nom Sent Estephe de Lissa et elle apparaît au XVe siècle sous la forme Sanctas Stephanus de Licia. Les registres pontificaux indiquent qu'au début du XIVe siècle Saint-Étienne-de-Lisse formait un prieuré dont le lieu de culte servait aussi d'église paroissiale ; en 1312 ce prieuré fut unifié aux chapitres de Villandraut et d'Uzeste et évalué à 3 200 livres de monnaie bordelaise. Ce double statut perdura jusqu'à la Révolution et suscita des tensions financières, comme le déplorait en 1773 le curé François de Ligeard, qui dénonçait l'absence de réparations et d'aumônes au profit du sanctuaire et des pauvres. L'édifice a été inscrit au titre des Monuments historiques en 1925.