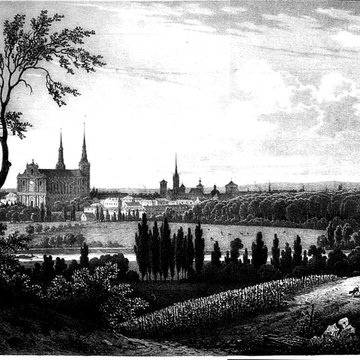

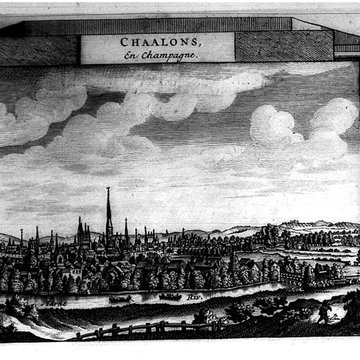

Origine et histoire de la Cathédrale Saint-Étienne

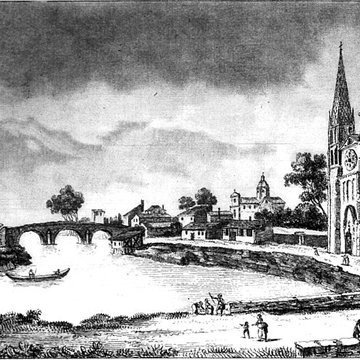

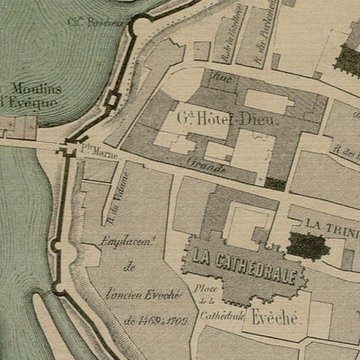

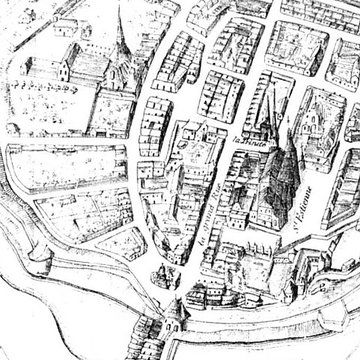

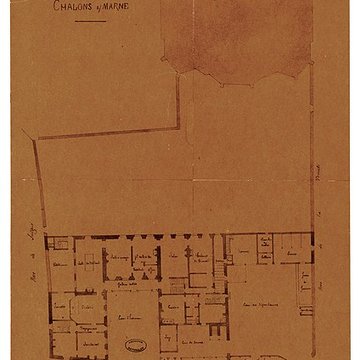

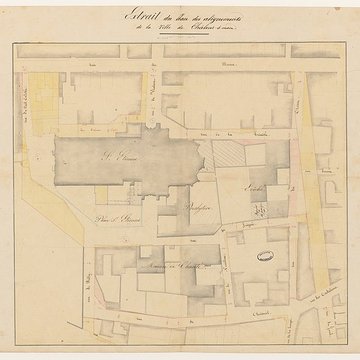

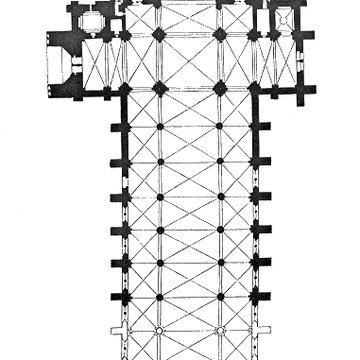

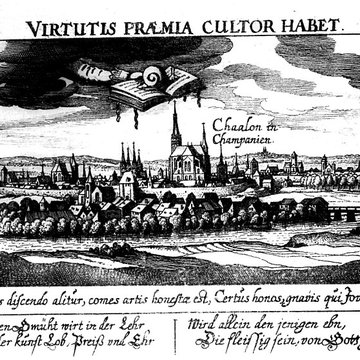

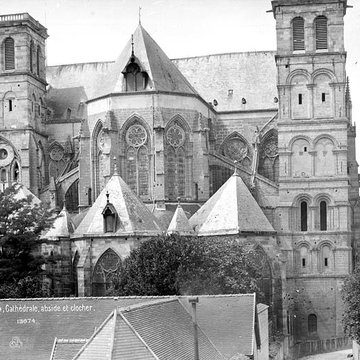

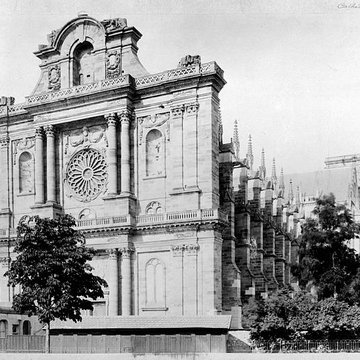

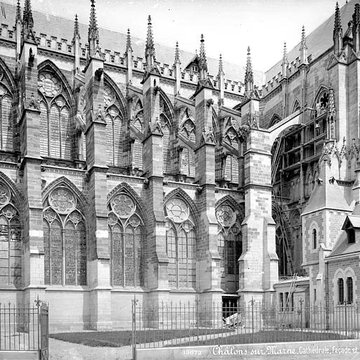

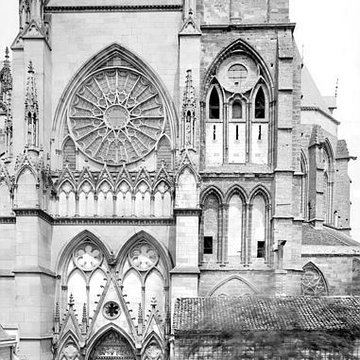

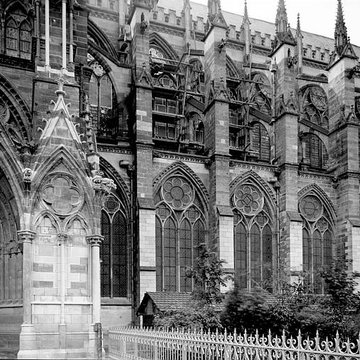

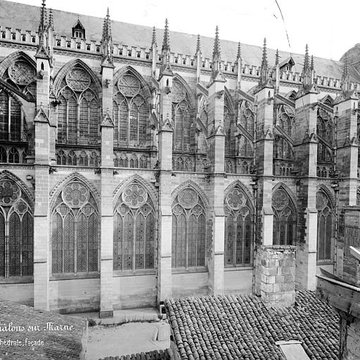

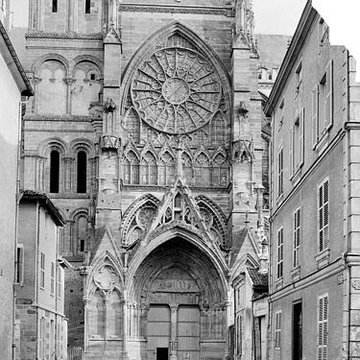

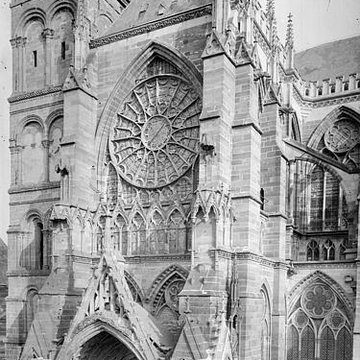

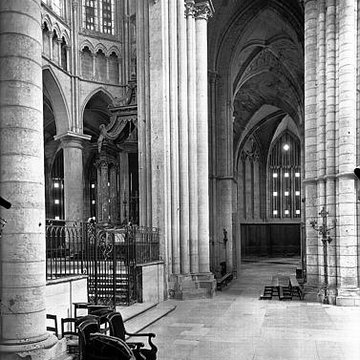

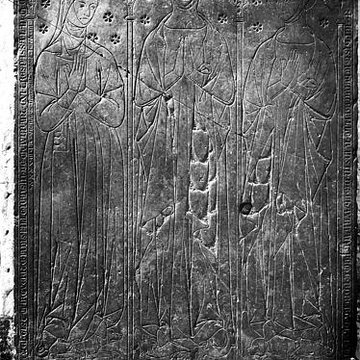

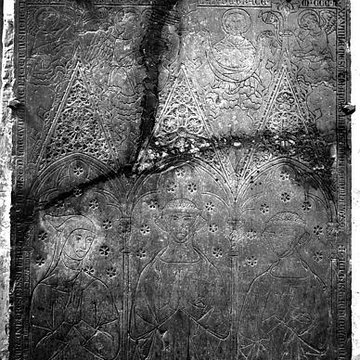

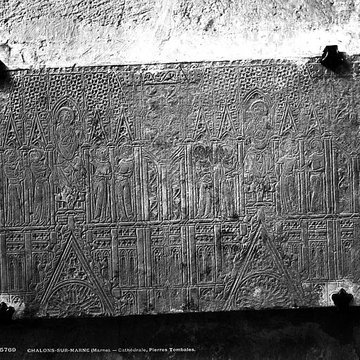

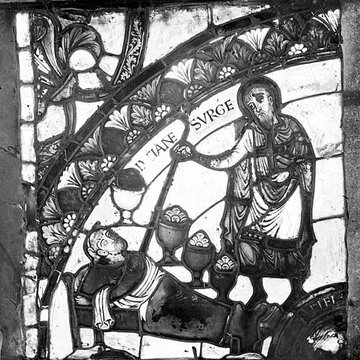

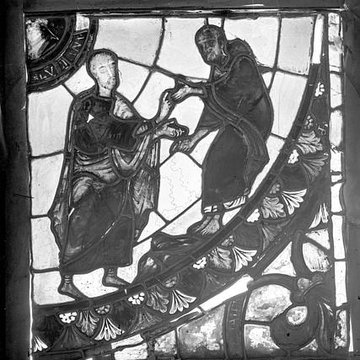

La cathédrale Saint-Étienne est située à Châlons-en-Champagne (Marne) et a été classée monument historique par la liste de 1862; le président de la République porte le titre de Chanoine ad Honores de Saint-Étienne de Châlons. Le siège épiscopal de Châlons est l’un des plus anciens de France, son évêque étant présent au concile de Sardique en 344, et la tradition attribue la première fondation à saint Memmie. Le site, choisi probablement dès le Ve siècle, formait un groupe épiscopal jouxtant l’une des grandes voies de la cité et comprenait collégiales, cloître et évêché. De l’édifice antérieur subsistent la crypte, la tour nord et les parties basses des bras du transept. Une reconstruction importante de l’édifice roman fut engagée vers 1120, vraisemblablement sous l’impulsion de l’évêque Guillaume de Champeaux, et se poursuivit jusqu’à la consécration par le pape Eugène III le 26 octobre 1147. La cathédrale romane comprenait un chœur vitré sans déambulatoire, une longue nef, une crypte dédiée à la Vierge à trois vaisseaux et deux tours de transept dont la tour nord subsiste. À partir du XIIIe siècle l’édifice adopta le style gothique rayonnant : le chevet est achevé en 1237, le transept et les trois dernières travées de la nef en 1261, et le déambulatoire avec trois chapelles rayonnantes est réalisé entre 1285 et 1303. La nef fut prolongée à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, avec une travée ajoutée vers 1470-1475 puis deux travées supplémentaires entre 1491 et 1505. La tour nord reçut au XVIe siècle une flèche en bois et plomb d’environ 80 mètres; elle fut frappée par la foudre le 19 janvier 1668, brûla et s’effondra sur l’abside en provoquant l’effondrement de la voûte. Cet accident entraîna une reprise en sous-œuvre des quatre piles de l’abside et la construction, à la fin du XVIIe siècle, de deux flèches d’un style mêlant gothique et baroque, puis la suppression de ces flèches au XIXe siècle au nom de l’unité de style. En 1627 un don du chanoine Geoffroy permit la construction, entre 1628 et 1634, des deux premières travées de la nef et de la façade occidentale, vraisemblablement d’après les plans de l’architecte Claude Monnart. La Révolution entraîna la suppression du diocèse, la transformation de la cathédrale en écurie, le martelage des sculptures des portails et la destruction quasi totale du mobilier. Au XIXe siècle, Claude du Granrut, puis Eugène Millet, Maurice Ouradou et Charles Genuys ont conduit des campagnes de restauration qui ont notamment supprimé des chapelles latérales disparates, reconstruit la façade du croisillon sud et retiré les flèches postérieures à 1668; Granrut restaura la façade du bras sud et deux travées entre 1842 et 1846, Ouradou fit édifier la sacristie néogothique en 1881-1882, et la fin du XXe siècle a vu la consolidation des fondations de la façade occidentale. L’édifice conserve des parties romanes du XIIe siècle, comme la crypte et la tour nord dont le rez-de-chaussée abrite une verrière romane, mais présente essentiellement un ensemble gothique rayonnant; l’abside, le transept et trois travées de la nef étaient achevés en 1261. Les dimensions principales sont les suivantes : longueur hors œuvre 96,4 m, hauteur de la tour 38,66 m, largeur de la façade occidentale 30,50 m, hauteur du chœur 25,40 m, largeur de la nef 28,60 m, hauteur sous voûte de la nef 27,08 m, largeur du vaisseau central 11,70 m, longueur du transept 40,70 m et largeur du transept 12,10 m. La façade occidentale, inspirée du frontispice de Saint-Gervais-Saint-Protais, présente un avant-corps central à trois niveaux encadré d’ailes à deux niveaux, colonnades et pilastres, une rose sommaire entourée de décors et des niches vides depuis 1794. Le chevet vitré à tours jumelles s’organise autour de chapelles rayonnantes dont certains éléments de décor ont été remaniés dans un goût Louis XIV après l’incendie de 1668. La cathédrale conserve un ensemble remarquable de vitraux : une Crucifixion mosane du milieu du XIIe siècle, retravaillée après l’incendie de 1230, a été restaurée au XXe siècle et replacée en 1957; on trouve aussi des verrières de la fin du XVe et du début du XVIe siècle dans le bas-côté sud, des vitraux du XIXe siècle réalisés dans l’esprit du XIIIe siècle dans l’autre bas-côté, et des verrières du XXe siècle dans le bras du transept sud. Le trésor réunit reliquaires, châsses, coffrets et objets liturgiques datés du XIe au XIXe siècle. La cuve baptismale romane, datée du milieu du XIIe siècle et taillée dans la pierre bleue de Tournai, est sculptée d’anges et de groupes de personnages sortant de sarcophages; elle est considérée comme l’une des plus remarquables de Champagne et est classée. De nombreuses dalles funéraires du XIIIe au XVIIe siècle, souvent d’une grande élégance, sont intégrées au pavement ou appuyées le long des murs. Les grandes orgues datent de John Abbey (1849) avec un buffet de Jean-Jacques Nicolas Arveuf-Fransquin; l’instrument, reconstruit et agrandi en 1898 par les fils Abbey, a été relevé et restauré au XXe et XXIe siècles et est classé monument historique depuis le 2 juillet 1979; l’orgue de chœur, construit par Stoltz en 1852, a été remanié par Joseph Merklin en 1882. La cathédrale reste un lieu de culte et de patrimoine régulièrement visité, enrichi au XXIe siècle d’un autel consacré en 2009 et d’un mobilier récent.