Origine et histoire

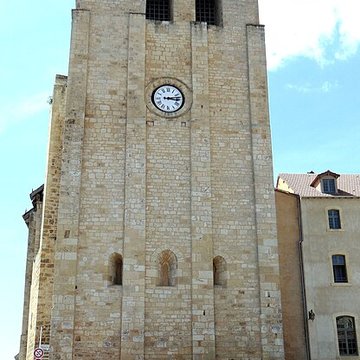

L'église Saint-Cyprien est située à Saint-Cyprien, en Dordogne. Selon la tradition, un ermite nommé Cyprien s'installa vers l'an 520 dans une grotte de Fages et suscita la formation d'une communauté monastique autour de son tombeau. Aucun vestige des bâtiments du VIIe siècle n'a été conservé, et l'absence de documents aux VIIIe et IXe siècles est signalée ; la présence des Sarrasins près de Beynac est avancée comme cause possible de destructions. Les invasions vikings à partir de 848 amenèrent les religieux à protéger l'abbaye par des remparts. Le 15 août 1076, Arnaud, prévôt de Périgueux, confia Saint-Cyprien au chapitre de Saint-Sernin de Toulouse pour y introduire une réforme canoniale, donation confirmée par l'évêque de Périgueux le 31 décembre, probablement la même année. Les chanoines adoptèrent la règle de saint Augustin ; si des contacts avec Moissac et la réforme clunisienne eurent lieu, l'affiliation à Moissac ne se fit pas et Saint-Sernin de Toulouse conserva son influence. Au XIIe siècle, le monastère devint prieuré de l'abbaye de Chancelade, et le clocher-donjon, ancienne tour de guet percée de meurtrières, fut construit à la même époque avec des murs d'environ 1,50 m d'épaisseur et des contreforts plats. L'église elle-même est attribuée aux XIIIe et XIVe siècles. Installé à flanc de coteau, le bourg tire profit de l'exploitation des terres riveraines et occupe une position stratégique pour surveiller le trafic fluvial. La seigneurie de Bigaroque, dont dépend Saint-Cyprien, passa sous la possession de l'archevêché de Bordeaux ; les droits de justice furent réglés par un acte du 8 août 1304, et Bertrand de Got, futur pape Clément V, plaça le monastère sous sa juridiction, rompant les liens avec Saint-Sernin de Toulouse. Le bourg subit des destructions pendant la guerre de Cent Ans, et au XVe siècle le prieuré fut réuni à la mense épiscopale de Sarlat par des bulles pontificales en 1431 et 1433, réunion confirmée en 1435. Au cours des guerres de Religion, l'église fut incendiée en 1585 par les huguenots et utilisée comme arsenal, la nef servant notamment à la fonte de canons. Des tentatives de restauration de la vie monastique eurent lieu en 1666 sous l'abbaye de Chancelade, et le prieur Jacques Dunoyer entreprit en 1685 des travaux qui aboutirent à la quasi-reconstruction de la nef et de la façade. Un nouveau mobilier fut alors installé, comprenant trente-deux stalles dans le chœur, une chaire, un autel en marbre polychrome, des autels latéraux et le buffet d'orgue ; les bâtiments conventuels, composés d'un corps de logis et de deux ailes, furent aussi reconstruits. Au XVIIe siècle, le clocher-donjon fut raccordé à l'église par le percement de l'oculus de l'horloge. Monseigneur Christophe de Beaumont, archevêque de Paris exilé par Louis XV au château de la Roque à Meyrals, eut son cœur placé dans le deuxième pilier à droite de l'entrée. Pendant la Révolution, l'abbaye et l'église furent déclarées biens nationaux ; la commune les acheta en 1791 pour 8 125 francs, et les bâtiments monastiques accueillirent successivement un hospice, une bibliothèque et une salle populaire. Joseph Prunis, prieur à la Révolution et ancien censeur royal et historiographe, fut nommé maire ; en 1793 l'église fut transformée en temple de la Raison, saccagée et abandonnée par la suite. En 1804, une religieuse expulsée de son couvent en Flandres aurait apporté une relique — une épine de la Couronne du Christ attribuée à Louis IX — qui fut volée en 1997. L'église fut classée au titre des Monuments historiques en 1841, puis restaurée en 1862-1863 avec reconstruction de la façade occidentale et des deux premières travées. En 1871 les bâtiments conventuels servirent de magasin pour le tabac et les communications entre le cloître et l'église furent obstruées ; l'édifice fut déclassé en 1883 à la suite de travaux dans l'abbaye, puis classé de nouveau en 1923. Le clocher est aujourd'hui accessible lors des Journées du patrimoine. Le buffet d'orgue, daté du XVIIe siècle et probablement l'œuvre d'un facteur de l'école toulousaine, possédait initialement huit jeux sur un clavier et un petit pédalier ; il a été classé Monument historique en 1977. À la demande de l'organiste André Isoir, l'orgue a été réaménagé en 1982 par Gerhard Grenzing avec vingt-deux jeux, trois claviers et un pédalier, comprenant un positif intérieur, un grand orgue et un récit de 56 notes chacun ainsi qu'un pédalier. Une grande partie du mobilier des XVIIe et XVIIIe siècles — autels et statues en bois polychrome, stalles, chaire et boiseries du chœur — est protégée au titre des monuments historiques ; l'édifice se signale par son implantation dominante sur la ville, son donjon-clocher roman et ses éléments intérieurs des XVIIe et XVIIIe siècles.