Période

XVIIe siècle, XVIIIe siècle

Patrimoine classé

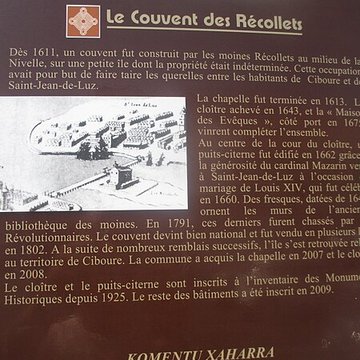

L'ensemble des bâtiments de l'ancien couvent, avec sa cour, son cloître, sols et sous-sols compris, ainsi que ses parcelles d'assiette, y compris la parcelle AK 381 (ex AK 224) bordant le côté sud du monastère, en totalité (cad. AK 209, 313, 381, 401 à 403) : inscription par arrêté du 26 février 2013

Origine et histoire du Couvent des Récollets

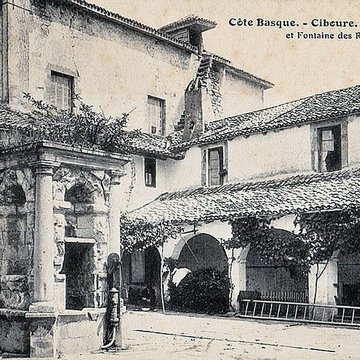

Le couvent des Récollets, situé sur la presqu'île des Récollets à Ciboure, domine d'un côté le port de Ciboure et de l'autre celui de Saint-Jean-de-Luz. Il a été bâti entre 1611 et 1613 par les frères mineurs récollets, venus à l'invitation de l'évêque de Bayonne pour apaiser la rivalité entre les deux paroisses au sujet des droits du port et placé sous le vocable de Notre‑Dame‑de‑la‑Paix. Les évêques de Bayonne y séjournaient lors de leurs visites pastorales. Le cloître, terminé en 1643, se compose de dix‑huit arcades cintrées reposant sur des piliers carrés ; il a été agrandi au XVIIIe siècle. Parmi les visiteurs célèbres figurent le cardinal Mazarin, la reine‑mère et le jeune Louis XIV avec sa future épouse, qui vinrent y prier la veille du mariage célébré à l'église Saint‑Jean‑Baptiste le 9 juin 1660. En 1791, le couvent fut saccagé pendant la Révolution : les religieux dispersés, la bibliothèque de mille deux cents ouvrages disparue, et les lieux transformés successivement en caserne, prison, puis, au début du XIXe siècle, l'ancienne chapelle en dépôt de fourrage. Une partie du mobilier, notamment le tabernacle, la chaire et la statue de Notre‑Dame‑de‑la‑Paix, fut transférée à l'église Saint‑Vincent de Ciboure. L'aile sud fut démolie en 1820 et les armateurs propriétaires vendirent l'ensemble à l'État en 1821. Les bâtiments donnant sur le cloître accueillirent des logements et les services de la douane, d'autres parcelles furent vendues et, à partir de 1900, une partie du site abrita une petite usine de salaisons ; l'ensemble fut progressivement défiguré et vétuste à la fin du XXe siècle. La municipalité de Ciboure acquit le site auprès des Domaines en 2008 pour 1 129 000 euros afin d'engager sa réhabilitation et d'y créer un centre culturel ; l'ensemble a été inscrit aux monuments historiques par arrêté du 26 février 2013. L'ancienne chapelle a été aménagée en auditorium et pôle culturel, et l'aile ouest doit accueillir un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine (CIAP) dans le cadre du label « Ville et pays d'Art et d'Histoire ».

Sur le plan architectural, le couvent s'articule autour d'un cloître dont trois côtés subsistent, le quatrième ayant été remplacé par un bâtiment moderne. La cour centrale, surélevée, forme une citerne ; au milieu se trouve un puits‑citerne financé par Mazarin en 1662 et protégé depuis 1925. Le puits présente une margelle simple et un baldaquin en pierre à quatre colonnes qui couvre une niche d'accès ; sur trois côtés du cloître se voyaient des niches ornées d'attributs marins, fluviaux et de conques. La chapelle, de grandes dimensions et de plan rectangulaire, longe le cloître côté sud et un projet prévoit la restauration du petit clocheton du pignon ouest. La « maison des évêques », construite en 1675, donne sur le port de Saint‑Jean‑de‑Luz, et des fragments exceptionnels de décor peint ont été retrouvés dans l'ancienne bibliothèque de l'aile ouest.